陳倉:我想說的是我們不能忘記土地

陳倉:我想說的是我們不能忘記土地

世界上永不失效的是什麼?如果這個問題拋給青年作家陳倉,他會告訴你:永遠不會失效的東西,除了善意還是善意,除了光還是光。

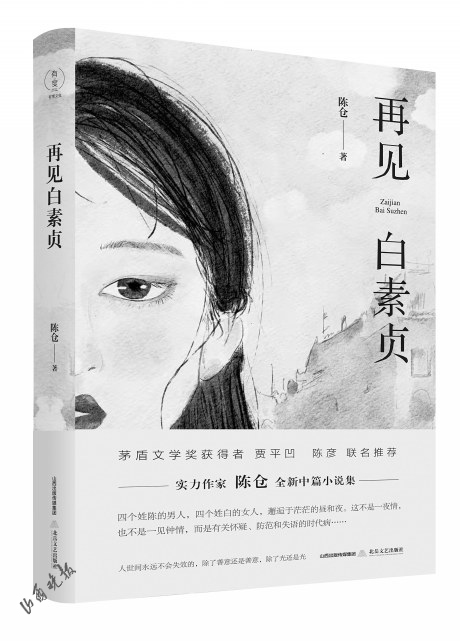

在前不久入選“華文好書榜”的陳倉新作《再見白素貞》就是帶著深深的人文關懷,從殘酷的現實中發現善意的、艱辛的、努力生存的人,讓善意變成光,照耀你我。

《再見白素貞》是北岳文藝出版社劉文飛工作室策劃出版的“有度美篇”系列第二輯中的一部,作品關注時代,觀照現實,觸及人的靈魂和溫潤人的心靈。

“白素貞”作為中國四大民間愛情傳說中的一個人物形象流傳至今,可以說是家喻戶曉、老少皆知了。小說為什麼以“白素貞”為主題?帶著好奇和疑問,翻開《再見白素貞》,不禁讓人在唏噓感嘆中掩卷沉思。原來這是一部中篇小說集,收入了陳倉有溫度、有深度、有態度的《再見白素貞》《通靈時間》《原始部落》《反季生長》四部現實主義作品。四個中篇中四個姓陳的男人、四個姓白的女人,邂逅於茫茫的晝和夜,但這不是一夜情,也不是一見鐘情,而是有關懷疑、防范和失語的時代病……這些作品有一個共同的主題,即“回去”系列,或者叫“守護鄉土”系列,歷史和現實、記憶與苦難、家園與困境,無論是鄉村的守望者還是城市的漂泊者,作者都在書寫生命之卑微與頑強,讓流浪者真正地回鄉。

陳倉,陝西人,70后作家、詩人,中國作家協會會員。著有詩集《詩上海》《艾的門》、長篇小說《后土寺》《止痛藥》《預言家》《動物萬歲》、小說集《地下三尺》《上海別錄》,曾獲得《小說選刊》雙年獎、中國星星新詩獎、冰心散文獎、三毛散文獎等。其創作的“進城”系列叢書得到陳思和、賈平凹等眾多作家批評家的關注,《再見白素貞》是陳倉在“進城”系列之后創作的全新作品。

新作出版之際,山西晚報獨家專訪陳倉,他說:文學創作就是設置路燈的過程,許多人被治愈的原因,是我們釋放出來的那束善意之光。

這個世界顏色很多

隻有“白”才符合她們的精神世界

山西晚報:這部小說集有四篇故事,其中三個都與回鄉之路有關,您是對回鄉有不一樣的體驗,是嗎?

陳倉:我老家在秦嶺裡邊,是一個非常偏僻的地方,叫塔爾坪村。我每次回家非常不容易,必須先從上海到西安,再坐兩百公裡的汽車到丹鳳縣城,然后再倒汽車走五十公裡的盤山公路到鎮上,最后再搭二十公裡的拖拉機或者摩托車回村子。從縣城到村子,一旦下起了雪,交通就全部中斷了,隻能抄小路步行回家,《原始部落》裡白小靜那樣的風雪歸家夜,我就經歷過好多次,也有過因為暴風雪留宿村民家一夜的奇特相遇。前幾年,我還專門去探訪過那戶前不著村后不著店的人家,可只是一片廢墟,在方圓打聽了半天也沒結果。

山西晚報:您回趟家真不容易,所以感觸也深。

陳倉:我非常羨慕那些回家可以直達的朋友,尤其是那些家門口就有美麗小站的人們,那是何其幸福啊。直到前幾年,我終於找到了兩條相對便捷的路線,第一個就是《再見白素貞》裡白素貞走的那條,中午坐高鐵到杭州,再同站換乘一次綠皮火車,在火車上??當當睡上一晚,第二天早晨八點到達縣城﹔另一個就是《反季生長》裡白春燕走的那條,中午在閔行郊區坐大巴出發,凌晨會在服務區休息兩小時,也是第二天早晨到達縣城。這兩條線路的好處,是不太折騰,票價又便宜,而且走這兩條線路的大多數人都是老鄉,所以我特別喜歡。

山西晚報:由此獲得了寫作素材,是嗎?

陳倉:是啊,坐這兩趟車,我都帶著非常美好的期待,心想一不小心也許就會發生點什麼。有一次,坐的是綠皮火車,和一個女老鄉聊了聊,眼看著下一站就是終點,我壯著膽子拿著手機要加人家微信,但被人家一口回絕了。車上有一大堆乘客啊,那時候太尷尬了。我就用阿Q精神勝利法不停地安慰自己,你是作家呢,需要什麼樣的偶遇,自己動動筆不就寫出來了嗎?於是,那次旅程結束,就捏造出了“白素貞”。現實總是通俗或者庸俗的,我只是添加了一把“拉面劑”,使其有了一些筋骨而已。這就是高出現實的那一部分,這就是文學的意義所在。

山西晚報:您寫的這個“白素貞”是一位“入殮師”,把這一職業寫入作品中,想表達些什麼?

陳倉:其實這篇小說的主角看似是白素貞,其實白素貞只是布景,或者說是一個藥引子,這個藥引子中有兩個元素,一個是死亡,一個是孤獨,用來襯托或者引導兩個毫不相干的小人物陳小元與麗媽走到一起,並最終產生化學反應。這兩個小人物有一個共同點,喜歡為社會抱打不平、伸張正義,他們一個是提出問題的上訪釘子戶,一個是解決問題的調查記者。同時,他們一個是投訴者,一個是被投訴的人,開始好像是敵人,是對立面,但是最終站在了一起,這時候再看,他們竟然如英雄一般偉大。所以,這是一篇呼喚平民英雄的小說,在這樣一個不太正常不太完美的世界,最缺少的就是像麗媽或者陳小元這樣不太正常的小人物。

山西晚報:書中的女主人公還有聾啞人白苗苗,有為了生計無奈在洗頭房淪落的白小靜,有十年寒窗苦讀卻前景迷茫做倉庫管理員的白春燕,您自己說“感覺自己對於這些群體的理解原來是很膚淺的”,為什麼?

陳倉:這三個人也可以說這三種人,白苗苗是“無聲”的,白小靜是“不純潔”的,白春燕是“邊緣”的,她們身上統一的烙印是卑微,都是被世俗目光所偏見的。但是,在現實當中,我最喜歡的就是這樣的人,她們善良、單純而真誠,和一粒塵埃一樣,雖然很輕、微小而懸浮,但是她們仍在努力地回到大地,你和她們交往是愉快的,起碼是沒有壓力的。

山西晚報:為什麼她們都姓“白”?

陳倉:我覺得這個世界顏色很多,隻有“白”才符合她們的精神世界,就像《再見白素貞》裡所說,她們這些人“不姓白真是天理難容”。

山西晚報:四個中篇都能和“白素貞”聯系起來,但和妖沒什麼關系,用“白素貞”做全書的靈魂人物想表達的是什麼?

陳倉:想表達的是善。白素貞原是一條蛇,是許仙的善挽救了她,使得一千七百年后,她才修成了一個大美女,然后再回來以身相許,這就是“善有善報”。我想告訴人,尤其是男人,你多積德行善,就肯定有美好的邂逅,哪怕是一千七百年后。不用太著急,一千七百年只是眼一閉眼一睜的工夫。

陳小元式的人物

代表著鄉土文明的最后一束光亮

山西晚報:故事中的男主人公為什麼都叫陳小元?甚至有個人筆名還是陳倉。這樣把自己帶入,是因為什麼?

陳倉:我的老家塔爾坪,大部分都姓陳,整個陳氏家族,取名字都是按照輩分,我父親是“先”字輩,我是“元”字輩,曾用名叫陳元喜。“陳元”代表我們這一代人,主人公用“陳元”命名就特別合適,所以我過去的小說裡的男主人公百分之九十叫“陳元”。不過,非常抱歉,我有一次回老家,聽說有一個兄長把名字改成了陳元,雖然我寫的明顯不是他,但是我覺得非常對不起他,所以從去年開始我的主人公全部改名“陳小元”。用“小”字做輩分也有世代更替的意思。

在具體的寫作中,“陳小元”其實就是我,每次開始寫作的時候,隻要運用這個名字,就特別容易進入狀態,很快就會忘記現實世界,而進入另一個想象的世界。這和運用第一人稱“我”不同,它同時具備了第三人稱的寧靜和客觀,這要看在什麼情況下,有時候我就是陳小元,有時候我又不是陳小元,真真假假,虛虛實實,效果就出來了。至於用陳倉嘛,這明顯是以權謀私,想讓陳倉沾沾陳小元的光,增加一次出鏡的機會。

山西晚報:四篇故事都在解讀愛情,為什麼總讓陳小元愛而不得?

陳倉:都得到了啊!只是得到的東西不同而已。在《再見白素貞》裡他得到的是認同,而且在最后白素貞已經默許了他﹔在《通靈時間》裡他得到的是“失語”,在喧鬧嘈雜的世界上,失語是一種非常稀缺的品質﹔在《原始部落》裡他得到的是“如何用一根長槍打死自己的方法”,而這種方法也許可以了結他孤獨的人生﹔在《反季生長》裡他得到的是“經過十八年之后,自己重新回到喜歡吃蘋果的年代”,使得他歉疚的心情終於得到了平復。愛情,說白了,就是通靈,必須是一個自然的過程,套用羅永浩的一句話:彪悍的愛情不需要海誓山盟。

山西晚報:《原始部落》裡的陳小元最讓人印象深刻,他不願意離開隻剩他一個人的大廟村,因為他要種地、要幫忙上墳、要守護村子,您怎樣看待故鄉?這個故事裡的陳小元代表著什麼?

陳倉:什麼叫故鄉?新華字典裡說:“出生或者長期居住的地方﹔家鄉﹔老家。”我對這三個解釋其實都不滿意,主要是對“故”字理解不到位。我認為故鄉裡的“故”不僅僅指“老的、舊的、過去的、原來的”,還應該包括“死去的”。所以故鄉的完整含義,應該是每個人出生的地方,而且還是親人埋著的地方﹔如果你不在那裡出生,也沒有一個親人埋在那裡,那裡絕對稱不上你的故鄉。我的故鄉塔爾坪村,還有一個小名叫大廟村,那裡有一個墳地,埋著我的母親、哥哥、后媽,今年冬天又埋下了我的父親,從此我的故鄉就變成了一座座墳,我回家的唯一目的就變成了上墳。過去,大多時候我都要回家過年,不回家過年,心裡似乎是空落落的。但是,也有那麼幾年,由於各種各樣的原因回不了家,比如最近兩年的疫情,那麼上墳的任務隻能委托給留守在村子裡的人——我的一位堂兄。每到過年的時候,委托他上墳的人特別多,他不僅要代替在外漂泊的人給死去的親人送燈、燒紙、下跪和磕頭,有時候還要替大家張貼一下對聯。這麼一個陳小元式的人物,他代表的是什麼呢?代表著鄉土文明的最后一束光亮。他還活著,故鄉就活著,他死了,故鄉也就死了。

山西晚報:在《反季生長》裡,富有意味的是小說人物命名基本是以人物外貌特征來代指,有土豆氣息的老鄉們陸續出場,有大白菜、棍子山藥、小蘋果、大鴨梨,連主人公陳小元也被叫作大紅薯,都與農作物有關,為什麼這樣命名?

陳倉:用農作物命名的主要原因,是因為“我”不知道這些陌生的乘客叫什麼名字,隻好臨時給他們起一個名字。深層次的用意,我在小說集的后記裡說了,每個主人公都以農作物命名,就想表達一種觀點,我們這些農民無論走到哪裡,無論過上什麼樣的生活,大家都帶著土地的基因,都有著農村的印記,是不能輕易抹去的,也是無法改變的。你再想想,這麼一群“蔬菜”聚在一起,感覺是不是一個大菜園子?這輛返鄉的大巴像不像一片田園風光?很多朋友們都說我長得像土豆,他們的意思是我太丑太土,不過,我挺高興的,說明我是從地裡長出來的,是接著地氣的。

山西晚報:書中人物大多是離家多年在外打拼的,您說離開故土到底對不對?

陳倉:“每朵花都有兩個方向,開,或者不開。不開,比開還要累。”這句話是我改編的,有人說原詩是倉央嘉措寫的,后來征詢了倉央嘉措的研究專家,他說不是。這句話是我改編的。其實,和這首詩一樣,我覺得離開不離開都好,離開是一種漂泊的苦,不離開是一種渴望漂泊的苦。我想表達的不是“守著故土更好”,我想說的是我們不能忘記土地。我所說的土地不是生長高樓大廈的土地,而是生長糧食的土地,是生你養你的土地,是萬物扎根的土地。

如果有包治百病的靈丹妙藥

那隻有一味,那就是善

山西晚報:在您書的腰封上印著兩句話:第一句是“有關懷疑、防范和失語的時代病”,第二句是“永遠不會失效的東西,除了善意還是善意,除了光還是光”。作品最終讓人感受到的,確實是世界上永遠充滿著善意和正義,這是您想傳遞給讀者的信息嗎?

陳倉:對的,我一直覺得,這個世界上如果有包治百病的靈丹妙藥的話,那隻有一味,那就是善。在現實生活中,善是可以化解一切矛盾的,善也是解決一切問題的方法。我曾經說過,我為人處世有一個法則,從好的方面著想,從善意的角度去做。有一個男的曾經扇過我幾個耳光,有一個女的曾經偷過我的錢,后來他們竟然都成了我最好的朋友,原因是什麼呢?是我不僅體諒了他們,而且對他們還格外地好、格外地尊敬。我在一篇創作談中說:“做一個善人有很多好處,上可以通神,下可以通鬼,因為三界之中共用的語言就是善﹔善是一種福氣也是一種運氣,人們常常講因果關系,也就是種豆得豆種瓜得瓜,但善是一顆萬能種子,如果你處處行善,世界就會回報你,你的福氣就來了,你的運氣就特別地好。”

善意是文學的感染力所在,是文學的思想性所在,更是文學中的最大的美學。真正的好作品一定要傳播善意,為人們注入無窮的能量,讓人們多一些生活的勇氣。

山西晚報:您有沒有想過,如果自己沒有到城市,而是留在家鄉,如今的生活又是什麼樣子的?

陳倉:這個我無數次地想過,最后的結果都是一樣的。如果我沒有進城,仍然生活在塔爾坪,那麼現在不是2022年,應該是1022年。那是北宋年間,我可能考不上秀才,所以仍然在鄉下當農民,不過,憑著我能吃苦的精神和善良的本性,肯定能成為一個不錯的農民,運氣好的話也許能混出個模樣。非常幸運的是,我們遇到了一個好時代。我從十一二歲的時候開始,放學以后或者利用周末時間,就做起了木材加工和藥材販賣的生意,小學畢業的時候我就有了八十多塊的個人存款,那時候是村子裡同齡人中的首富,方圓不少人想把丫頭嫁給我,還真定過兩個娃娃親。不過,我上中學的時候,那筆巨款被父親沒收“充公”了。

我的意思是,農村與城市只是一個舞台,不管進不進城,對於有理想而不懈追求的人而言,都能成就一段精彩的人生。

山西晚報:您說作家就如同看相先生,不僅要看透個體的命運與世界之間的關系,還要看到未來社會的運動軌跡。這麼多年的寫作,您是怎樣“看相”的?

陳倉:我說自己會看相,那簡直是吹牛。我所說的“看相”,是作家不僅應該是文字工作者,而且應該是社會學家和思想家,你必須看清一個社會一個時代,它正在干著什麼,正在發生著哪些變化,正在朝著什麼方向發展,最終可能會抵達什麼目標,也就是向人們指明自己的來處與去處。

山西晚報:接下來還有什麼創作打算?

陳倉:我寫完了進城系列,也寫完了扎根系列,現在我要寫的是安家。家是我們在世界上唯一的坐標,是人生永遠的歸處。家不安,何以安心?目前有一個長篇,三十多萬字,男主人公仍然叫陳小元。我不能說寫得有多好,但是我保証寫得非常好看,寫得愛意綿綿而又溫情脈脈,寫得刺心錐骨而又面紅耳赤,寫得與每個人的生活生死攸關,會讓你恍惚以為寫的就是你身上發生的故事,你就是小說裡的某某某。

山西晚報記者 白潔

山西日報、山西晚報、山西農民報、山西經濟日報、山西法制報、山西市場導報所有自採新聞(含圖片)獨家授權山西新聞網發布,未經允許不得轉載或鏡像﹔授權轉載務必注明來源,例:"山西新聞網-山西日報 "。

凡本網未注明"來源:山西新聞網(或山西新聞網——XXX報)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。