司马金龙墓漆画屏风:心中的期会

司马金龙墓漆画屏风:心中的期会

文物档案

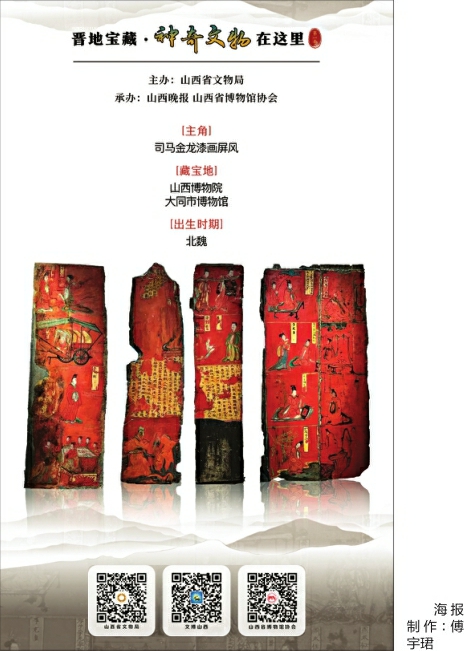

主角:司马金龙墓漆画屏风

体态:通高82厘米,宽40厘米,厚约2.5厘米

出生时间:北魏

出生地:大同市石家寨村司马金龙墓

藏宝地:山西博物院 大同市博物馆

北魏延兴四年(474年)十一月二十七日,陇西王源贺的爱女钦文姬辰去世。10年之后,太和八年(484年)十一月十六日,钦文姬辰的丈夫司马金龙离开人间。墓穴打开,二人合葬,除了大批随葬物品之外,一件色彩鲜艳的木版漆画屏风被安置在墓室后室靠近甬道的地方,与夫妇二人的墓志相望。

在后来的研究中,漆画屏风正面绘画表现内容均取材于西汉刘向所作《列女传》,例如“有虞二妃”娥皇、女英,“周室三母”太姜、太任、太似,“班女婕妤”的故事;屏风背面绘画则多为《孝子传》里诸如李充、卫灵公夫人、蔡人妻等事迹的呈现。

钦文姬辰的“钦文”是鲜卑语,被认为可与汉语的“源”互译。她的生平没有什么记载,然而从10年后丈夫司马金龙与其合葬的事实来看,两人的感情应是非常深厚。钦文姬辰去世后,尚且年轻的司马金龙续弦了后来世袭武威公主的沮渠氏,因此,这样的选择或许在钦文姬辰死时便有了约定。

可以设想,漆画屏风是司马金龙为了纪念爱妻所作。他把内心无法抑除的思念转化在用绘画的方式记录、赞美爱妻的品行上,强调她的母仪、仁智和贞顺,那些故事在他的案头逐渐与往日的点点滴滴叠印在一起。学者李清泉认为,“屏风原本有可能曾经作为司马金龙府邸中物,屏风上的历史故实曾被他用作体现或规范自己个人品德追求的‘座右铭’,那么当它被埋在了地下,其意义也随即转变为对其平生行为与道德情操的旌表。”而日本学者古田真一则把公元484年前后作为这件漆画屏风的制作年代。

司马金龙是晋高祖司马懿弟弟司马馗的九世孙,父亲司马楚之系东晋显贵。东晋末年,刘裕揽权欲立,对当时的豪门贵族大开杀戒,司马一族被屠者众。司马楚之被迫于元熙元年(419年)降魏,受封琅琊王,出任大将,征战20余年,功勋卓著。司马金龙历任北魏高官,承袭父爵,死时追赠大将军、司空公、冀州刺史,谥号康。

司马金龙夫妇合葬墓在1965年被大同石家寨村打井的村民发现,5万余块墓砖上都有阳文“琅琊王司马金龙墓寿砖”字样。在墓室后室东部棺床前方,考古人员注意到了这件严重朽毁、四处散落着残片的漆画屏风。经过仔细搜索和拼对,仅有5块屏板保存相对完好。考古人员认为屏风样式应该是一种后面6块、两侧各3块的围屏,安放于石床之上,与文献记载“十二牒”符合。不过最新研究指出,这是一件由多块小板拼合,形成左、后、右3块大板构成的半包围结构屏风。屏风正背面的彩绘漆画上下分为4层,每幅皆有文字榜题。遗憾的是,由于历史上地质灾害、墓葬被扰乱等原因,屏风的一面倒伏朝下,腐蚀严重,难以辨别画面内容。

据扬之水先生考证,屏风出现在先秦经典中时通常名之为“扆”或“依”,又或用鸟羽装饰而称作“皇邸”。日本国宝鸟毛立女屏风,绘制手法有着浓郁的唐风,可见一斑。魏晋时期文献中出现了屏风和小曲屏风的名称,不再仅仅是背依之屏。扬先生认为,小曲屏风与床榻的结合,某种意义上促进了屏风画的发展,诸经史事图画屏风成为一时风气,后世沿用下来而成为传统。

在扬之水先生看来,《列女传》是屏风画的传统题材,《列女传》本来即为图画屏风而作。她指出,司马金龙墓漆画屏风中人物的仪态,叫人一眼看出它与顾恺之作品的近似。顾氏人物画的画风和技法有“其于妇人,特为古拙”的一派,司马金龙墓屏风便显示着这种传承,而当时南北朝的通好也提供了这种可能。

古田真一也注意到作为南朝绘画典型顾恺之的《女史箴图卷》。他在研究中表明,《女史箴图卷》所描写的内容取材于南朝文学,画面人物着南朝服装,线条纤细,整个画面使人有瑰丽之感。如果把这视为南朝绘画的特点,那么这也是司马金龙墓所有绘画的特点。

接着,古田真一提出一个问题:在北魏为什么会出现如此完美的南朝绘画?

他根据“漆画原是中国南方盛行的绘画形式”“北部地区司马金龙墓出土漆画的唯一性”大胆猜测:一种可能,或许司马金龙墓的漆画是产自南方又带到北方的;另一种可能,是根据南朝漆画资料例如南朝屏风画稿,在南朝逃亡贵族的指导下,在北朝忠实体现了南朝风格的作品。古田真一甚至用中国方面曾指出司马金龙墓的墓葬结构“与同期南方高层统治阶级的墓葬基本一致”的考古学观点来佐证,司马金龙有可能是出于对故土南朝文化、风俗的强烈憧憬,连死后的住居都追求南朝形式,从而在北朝地区制造了这种带有南朝风格的漆画屏风。

司马金龙漆画屏风的价值已然远超工艺性,可以说是与传统壁画、帛画、砖画并列的一种非常独特的装饰性画表现技法的历史留存。考古人员对司马金龙墓出土木版漆画屏风残片进行初步分析显示,彩绘部分颜料分层十分明确,各层厚度相对均匀,反映出古代工匠细腻、高超的绘画技法;所使用的颜料有朱砂、炭黑、雌黄、雄黄、石膏。相关课题组对其制作工艺研究得出,其从内到外结构依次为:木胎+织物层+漆灰层(大漆、磷灰石、石英)+底漆层(大漆)+红色漆层(朱砂、大漆、石英)+色漆层。

司马金龙绝不会想到,或许当初只是情意信物的这件屏风,会在一千五百多年后,因为上面的人物故事画是目前北魏画迹中有准确纪年的作品,因为传世之作中已经难以找到六朝时代的绘画珍品,因为南北朝漆器出土极少,因为题榜墨书风格比较典型地反映出汉隶向唐楷演变过程中魏书的发展面貌……而被划定为首批禁止出国出境展览的64件(组)珍贵文物之一。

《古诗十九首》里有“以胶投漆中,谁能别离此”的句子。当屏风在幽暗的墓穴下与墓主人一同被追思,也许会有人为他们“感于心,合于行,亲于胶漆”的恒远归宿发出一声喟叹,或者映射在司马金龙心中的漆绘,就是期会,就是与妻会。

唐晋

山西博物院

山西博物院的前身为1919年创建的山西教育图书博物馆,至今已历103年。位于太原汾河西岸的新馆占地168亩,建筑面积5.2万平方米,展览面积1.3万平方米,文物库区1.2万平方米,2005年对外开放。山西博物院是全省最大的文物征集、收藏、保护、研究和展示的公共文化服务机构,承担着传承中华文明和山西历史文化的职责使命。2008年3月起免费向公众开放,同年5月入选首批国家一级博物馆,2009年成为11个中央地方共建国家级博物馆之一。

山西博物院现有藏品50余万件,其中,珍贵文物40282件(组),包括一级文物2129件(组),另有图书古籍11万余册。藏品主要来源于20世纪20年代以来考古出土和百年来的征集积累,尤以青铜、瓷器、石刻、佛教造像、壁画、书画等具特色。

大同市博物馆

大同市博物馆始建于1958年,1959年正式对外开放,是一座综合性地志博物馆,2020年被评为“国家一级博物馆”。现馆址位于平城区,2014年12月31日对外开放,占地面积51556平方米,建筑面积32821平方米。现有馆藏文物17万余件,其中珍贵文物3000余件(套)。

大同市博物馆整合文物资源,盘活文物利用,积极探索“总分馆制”“策展人制”,目前下辖九座分馆:辽金元民族融合博物馆、大同红色记忆馆、古代铜造艺术博物馆、明堂遗址博物馆、北朝博物馆、魁星文化博物馆、平城记忆馆、梁思成纪念馆、魏碑书法家张霭堂故居纪念馆,从不同角度、不同侧面展示大同的历史底蕴。

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。