珍爱地球!“庆祝第56个世界地球日系列活动”在山西自然博物馆举办

走!看看地球母亲送咱们的精美礼物!

珍爱地球!“庆祝第56个世界地球日系列活动”在山西自然博物馆举办

走!看看地球母亲送咱们的精美礼物!

内蒙红萤石

刺状菱锰矿

西瓜碧玺

巨柱海蓝宝

绿色枝状电气石

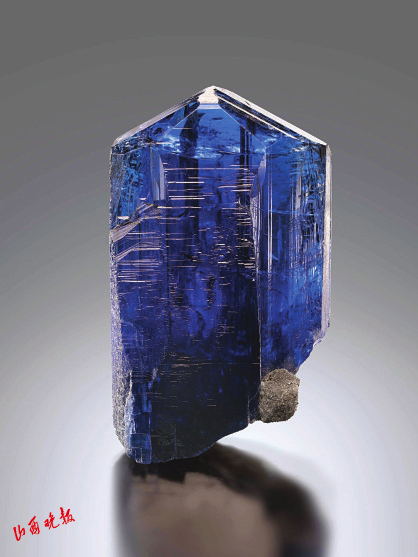

坦桑石

红水晶

细高西瓜碧玺

欧泊箭石

大法螺

溶蚀金绿柱石

扫码看视频。拍摄:薛建英制作:张舒敏

山西晚报讯(记者 薛建英 实习生 郭添瑜)4月22日,山西自然博物馆举办庆祝第56个世界地球日系列活动,一系列内容丰富、形式多样的线上线下活动正式拉开帷幕。

地球是人类的母亲,也是人类赖以生存的唯一家园。2009年第63届联合国大会决议将每年4月22日定为“世界地球日”,这是一项世界性的环境保护活动。中国从20世纪90年代起,都会在这一天举办世界地球日活动。今年4月22日是第56个世界地球日,活动主题为:珍爱地球,人与自然和谐共生。

此次系列活动共展出“矿饰奇缘”“地质之光”“贝海拾珍”三大主题展览。在“地质之光——弘扬李四光精神、共绘地质科学华章”主题展中,我们得以跨越时空,与科学巨匠对话,让地质精神薪火相传;在“矿饰奇缘——宝石的前世与今生”主题展中,展出465件原矿宝石,让公众感受地球科学的魅力,更深刻理解“绿水青山就是金山银山”的深远意义;在“贝海拾珍——多彩的海洋贝类”展览中,287块贝壳标本,带领我们走进海洋的微观世界,唤起公众对海洋保护的关注,共同守护这片蔚蓝的“生命摇篮”。

活动仪式上,太原理工大学电气与动力工程学院向山西自然博物馆捐赠了南极采集的片麻岩、雪龙二号模型及秦岭科考站模型;湖北省李四光研究会捐赠了李四光家乡的石头——欧亚大陆最古老的岩石,距今38.5亿年的木子店片麻岩;广西地球记忆自然博物馆捐赠的珍贵标本是广西南丹陨石。

地球日主题系列活动宣传期间,山西自然博物馆还举办了第56个世界地球日“自然资源科普知识网络有奖竞答活动”“化石吟”等4·22世界地球日系列科普活动。山西自然博物馆负责人表示,此次世界地球日系列活动是实现“以文塑旅,以旅彰文”的有益尝试,为培育珍爱地球意识、提升全民科学素质作出积极贡献,具有重要意义。

山西作为资源大省,肩负着保障能源安全与生态修复的双重使命。近年来,我省在矿产资源开发过程中,注重生态保护和可持续发展,采取一系列措施,加大对绿色矿山建设的支持力度,实现矿产资源开发与生态保护的良性互动。当日,山西省自然资源厅在山西自然博物馆东广场通过发送第56个世界地球日宣传资料等方式,开展“世界地球日”宣传活动。

相关

三大主题展览绚烂多彩

矿饰奇缘

共展出149套465件是国内规模最大的宝石盛宴

“矿饰奇缘——宝石的前世与今生”主题展,共展出149套465件矿物宝石晶体和饰品,是规模最大、品种最全、价值最高的原矿宝石首展,堪称目前国内规模最大的一次宝石盛宴。除“五皇一后”之外,十大稀有珍贵宝石中的亚历山大变石、塔菲石、红绿柱石、蓝锥矿、磷叶石、黑欧珀、翠榴石共七件瑰宝亦惊艳亮相。

“五皇一后”是尊贵与典雅的化身。“五皇”,即世界五大经典名贵宝石——钻石、红宝石、蓝宝石、祖母绿和猫眼石,因其稀有性备受珍视,更因无与伦比的色彩和璀璨光芒,赋予佩戴者高贵气质,成为珠宝界尊贵与奢华的象征。后起之秀欧泊,以内部结构对光线的衍射作用,展现出彩虹般绚烂多彩的色彩,成为又一宝石界新星。

血烧黎明般的鸽血红将阳光揉碎成跳动的火星,明艳幽翠的祖母绿打造出夏日清晨的莫奈花园,沉静深邃的皇家蓝在低吟着海水深处的秘密,低调百变的黑欧泊带你走进迷幻的梦境……它们仿佛是彩虹的光晕、流星的眼泪、银河的碎片,每道折射、每轮虹彩,都是光在矿物迷宫中的流连忘返。这些大自然的鬼斧神工之作,不仅展现了地球物质的神奇组合,更诉说着我们这个星球46亿年来的沧桑巨变。

艳丽的色彩是宝石为人喜爱的重要原因,其色彩的成因却很复杂。其中,致色元素的存在,是宝石呈现各种颜色的常见因素,如:红色多由铬、锰、铁元素致色,蓝色多由铁、铜、钛、钴元素致色,绿色多由铬、铁、钒、镍元素致色,紫色多由铁、锰、铬元素致色。另外,一些宝石晶体结构的缺陷也会产生色彩,如紫色的水晶、萤石就是这样的成因。还有部分宝石因特殊的内部结构,引起光的干涉、衍射等光学效应而产生颜色,如欧泊的色斑,拉长石的晕彩等。

此次展览在科技与艺术的双重诠释下,将会让观众看到晶体如何完美排列,了解包裹体中封存的远古流体,感受不同元素造就的绚丽色彩。这是一场视觉的盛宴,也是一次地球科学的启蒙,千万别错过。

展览时间:2025年4月22日—7月31日

展览地点:山西自然博物馆四层临展厅

地质之光

不仅是对李四光的追忆更是一场跨越时空的对话

在中国科学的浩瀚星空中,李四光先生的名字始终闪耀着独特的光芒。作为中国现代地质学的开拓者与新中国地质事业的奠基人,他用毕生心血浇灌着科学理想与家国情怀,在中华大地镌刻下不朽的科学丰碑,被周恩来总理誉为中国科学界的“一面旗帜”。

“地质之光——弘扬李四光精神共绘地质科学华章”主题展,以多幅描绘李四光生平及地质题材的绘画作品为亮点,通过生平成就、缅怀讴歌及时代传承三大篇章,追溯先生从求索真理到躬耕报国的人生历程,立体展现李四光先生的风骨与智慧。展出的展品中既有实物,又有文献、手稿,同时还有多幅围绕李四光及地质科学进行创作的绘画作品。

李四光先生不仅是地质科学的拓荒者,更是一座精神灯塔,在时代浪潮中为后人标定方向。在民族危亡时坚守信念,在发现中国第四纪冰川中质疑权威的勇气,在寻找油气构造中摘掉“贫油国”帽子的智慧,这些品质早已熔铸成国家和时代的岩心。他用一生诠释了何为科学报国。

此次展览不仅是对一位科学巨匠的追忆,更是一场跨越时空的对话。当构造体系的经纬与当代科技的脉搏共振,当第四纪冰川的痕迹与深空探测的光年辉映,当泛黄斑驳的地质素描与当代艺术画作的色彩交织,我们愈发清晰地看到,李四光精神在无数绘画作品的光影中汇聚流淌。

展览时间:2025年4月22日—7月31日

展览地点:山西自然博物馆二层临展厅

贝海拾珍

287块贝壳标本,谱写海洋传奇

浩瀚无垠的海洋,孕育着无数奇迹的神秘殿堂。在这片广袤而深邃的蔚蓝世界里,贝类生物以独特的方式谱写着海洋的传奇。它们凭借坚硬的钙质躯壳,历经漫长岁月,镌刻下了一部长达亿万年的进化史诗;又以斑斓绚丽的纹路,精心编织出海洋文明那神秘莫测的独特密码。

“贝海拾珍——多彩的海洋贝类”专题展,为观众带来各类贝壳标本共计287块,每一块标本都承载着独特的生命故事。展览还运用了创新的展示方式,从美学、科学、文化等多元视角,全方位解读贝壳的独特魅力,带观众领略海洋生命的奇妙与伟大。

海洋贝类是软体动物门中的重要类群,包含螺类、蛤类等数万种生物。笔螺,微鼓的身子像装着满腹经纶;长鼻螺,有一个长长的鼻子;蜘蛛螺,有七条不织网的腿……它们以钙质外壳为标志,由外套膜分泌形成,形态千变万化。有的如鹦鹉螺螺旋分层,有的如扇贝对称优雅,深海砗磲甚至可长至数百公斤。贝类栖息于潮间带至深海,扮演生态核心角色,比如,双壳类滤食净化水质,腹足类分解有机物,珊瑚礁中的贝类则为鱼类提供庇护所。

除了形状奇特,贝类还是海洋中的“化学家”,生存机制与物质转化深植化学智慧。其通过外套膜分泌碳酸钙,调控有机基质(蛋白质、多糖)引导晶体有序排列,形成坚硬轻质的文石或方解石外壳,其层状结构抗裂性是纯矿物的3000倍;芋螺分泌含多肽神经毒素的“鱼叉”麻痹猎物;海蛞蝓盗取藻类毒素武装自身,形成独特化学屏障。

贝类亦是自然界的“几何学家”,其形态隐藏精妙数学法则。如鹦鹉螺外壳的等比螺线精准契合黄金分割比例,腔室扩张速率遵循斐波那契数列,以最小能耗实现浮力调节与生长效率;双壳纲(如扇贝)的镜像对称外壳、海星贝的五辐射对称,均体现分形几何的递归规律。除此之外,部分贝壳纹路由简单数学公式迭代生成,如心蛤的波浪纹对应正弦函数波动。这些数学特质并非偶然,而是亿万年自然选择的优化解——螺线抵御捕食者咬合,对称结构增强运动平衡,分形纹路提升伪装能力。

贝壳的踪迹,从潮间带嶙峋粗糙的礁石开始,一直延伸至黑暗深邃的海沟底部。它们的形态丰富多样,令人称奇,既有微小如尘埃般难以察觉的螺壳,也有巨如车轮般震撼人心的砗磲。这种巨大的形态跨度,展现出生命惊人的多样性,默默诉说着生物在残酷自然环境中生存的智慧,每一个细节都彰显着大自然无与伦比的鬼斧神工。

当您漫步至展览尾声,眼前这枚掌心大小的贝壳或许显得渺小,但它承载的却是海洋与陆地亿万年的对话。贝类的故事从未止步于物种演化,它们是人类探索海洋的罗盘、装饰文明的珠玉,更是生态平衡的无声守护者。该展览不仅让我们惊叹自然的鬼斧神工,更能唤起对蔚蓝星球的敬畏与责任。保护贝类,即是守护海洋基因库的丰饶,维系人类与自然共生的未来。

展览时间:2025年4月22日—7月31日

展览地点:山西自然博物馆二层临展厅外

山西晚报记者 薛建英 实习生 郭添瑜

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。