等了3年,终于登上大银幕

扶贫题材影片《一个不落》暖心催泪

等了3年,终于登上大银幕

扶贫题材影片《一个不落》暖心催泪

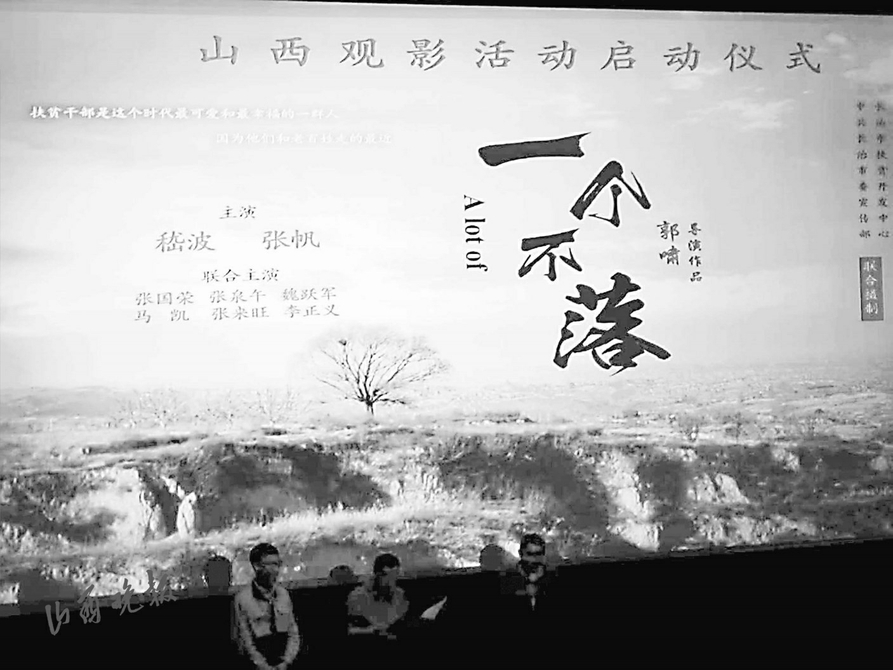

山西晚报讯(记者 李霈霈)这是一次带着浓浓武乡味儿的“本土制造”,这是一部让刚刚脱贫的农民来演农民脱贫故事的影片,这是一个笑中有泪的暖心之作。入选国家精品电影项目、被央视《焦点访谈》报道的扶贫题材影片《一个不落》,9月24日下午在太原中影国际影城上映,这部等待了3年的作品终于登上大银幕。当天,电影主创现身映后交流活动,片中主人公李向东的原型代表人物李旭红也赶到现场。“听着武乡方言特别亲切,老乡们的演技太好了!”“电影充满了乡野的原生态气息,影片很多细节的处理给人强烈的冲击感,泪点满满。”映后,观众这样说。

脱贫农民演农民脱贫的故事

电影《一个不落》由中共长治市委宣传部、长治扶贫办、武乡县委县政府、山西电影厂和山西向红影视文化传媒有限公司联合摄制,讲述的是长治市驻村帮扶工作队中扶贫干部和贫困农民之间的感人事迹。影片从一个返乡青年张帆的视角来看扶贫,从扶贫干部身上看贫困,层层递进来讲述这个故事。

一个破落村庄的黄土路上,扶贫工作队队长李向东下了车,在一个孩子丢下的大海碗中,看到只有面条、没有一丁点儿菜的当地农民的生活现状……这是电影《一个不落》的开场镜头。影片前半程并没有大谈扶贫,而是把画面直接切到村里多年的矛盾,一下子抓住了观众的眼球,吊足了胃口。无论是村干部牛主任那一副委屈的样子,还是副乡长的拍桌子瞪眼,上访专业户“李二狗”的没正形儿,影片中每个人物出场,都非常接地气儿,就像是在看一个贫穷小村落的“原生态”生活一样真实。

值得一提的是,这部带着武乡味儿的“本土制造”,除一两名专业演员外,全部由长治市武乡县岭头村的扶贫干部和贫困农民本色出演,这是全国第一部由脱贫农民演农民脱贫故事的电影。山西晚报曾于2017年12月以《带着武乡味儿的“本土制造”》报道了这部电影诞生背后的故事;2018年10月以《农民演员本色出演征服现场观众》报道了影片在第二届平遥国际电影展的首映;去年,影片被推选为2019年度国家电影精品工程专项资金资助项目……在2020年10月17日第7个国家扶贫日前夕,等了3年的《一个不落》终于登上大银幕。

据悉,《一个不落》“山西观影活动”于9月24日正式启动,接下来将在山西各地影院放映。

触动人心的永远是最暖人心的

虽然是扶贫题材,影片并没有刻意营造压抑气氛或卖惨,观众时常被农民之间的故事逗乐。原本开着“乌龟壳”办事不含糊的副乡长,落魄回到村里后,反而被曾经的上访专业户李二狗“介绍工作”,很有反转的喜剧效果,这样的桥段不少。不过,在轻松的观影中,偶尔几场戏却能在不经意间击中人心,让双眼不由自主地泛出泪花来。

有两场戏让人印象深刻。70多岁的贫困户大爷,守着生活不能自理的智障孩子,病情延误的焦虑和自己百年后孩子无人照料的担忧,都化作了这个颤抖着双手的老人的绝望讲述。这一幕看哭了很多观众,不是因为演员的演技好,而是这份讲述来得太突然、太强烈、太真实了。据了解,影片中的人物就是现实中的自己,70多岁的大爷是在向观众讲述自己的故事,他的泪和观众的泪都落在了现实里。观影结束,智障孩子敲打木头的声音,仿佛还一下一下打在观众的心里。

影片片尾,为村里在旅游扶贫、电商扶贫、教育扶贫、产业扶贫等方面做了一系列实实在在工作的扶贫工作队队长李向东,要暂时离开梨花村,被资助圆了大学梦的妮子,紧紧地追在车子后面拼命奔跑,她想用自家种的红辣椒表达对“恩人”的感谢。这一幕没有台词、没有对话,却在无声无息中感动了很多观众,就连影片中的主人公也终于忍不住落泪。

导演郭啸回忆了拍摄中的一个花絮:“一场帮扶干部参加贫困户庆祝生日的戏,有哭戏,对于一个不善表达感情的普通农村妇女来说,太困难了。为了能让演员将真实的感情流露出来,我给大姐一字一句地讲这场戏的情境。”原来,本想将大姐带入情绪的郭导,最后自己被故事感动竟先哭了出来,在郭导的感染下大姐也流下了眼泪。这场哭戏拍下来,在场的剧组工作人员都流泪了。

导演郭啸告诉山西晚报记者,这部作品他没有把视角只对准扶贫干部,而是更多地关注了贫困户。村民一张张满布生活沧桑的脸,一双双长满老茧的手,还有那些刚40岁出头却已头发花白的村妇,这些实实在在的小人物,反而能带来一些震撼。“社会主义文艺是人民的文艺,必须坚持以人民为中心的创作导向,本片就是一部来自于人民、为人民而歌的文艺作品。”导演郭啸说。

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。