深入推进农村“五地一产”入市改革

破解“三农”难题 助推乡村振兴

深入推进农村“五地一产”入市改革

破解“三农”难题 助推乡村振兴

榆次区乌金山镇后沟村通过农村“五地一产”入市改革,发展现代农业、乡村旅游业,获评“全省首批乡村旅游示范村”。

平遥县利用农村“五地一产”入市改革政策建成的药材制作车间,工作人员在用传统烘干方法加工黄芩。

寿阳县上湖乡常村通过农村“五地一产”入市改革,扩大玉露香梨种植面积一千多亩。

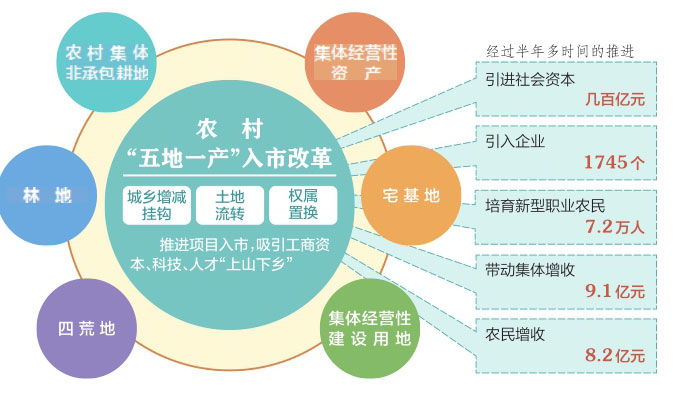

今年3月,榆次区、平遥县、寿阳县等在全省率先启动农村“五地一产”(农村集体非承包耕地、林地、四荒地、集体经营性建设用地、宅基地、集体经营性资产)入市改革。将农村闲置低效的资源资产整合起来,通过城乡增减挂钩、土地流转、权属置换等途径,推进项目入市,吸引工商资本、科技、人才“上山下乡”,巩固脱贫成果,破解“三农”工作难题,助推乡村振兴。

经过半年多时间的推进,晋中市共引进社会资本几百亿元,引入企业1745个,培育新型职业农民7.2万人,带动集体增收9.1亿元、农民增收8.2亿元。今年,该市先后两次举办农村“五地一产”入市改革项目推介会,23个优质“五地一产”项目吸引了136亿元的投资,农民收入、集体资产显著提升,党在农村的执政基础进一步夯实,乡村治理效能显著提升,为推动乡村全面振兴奠定了基础。

仲秋时节,天高气爽。寿阳县上湖乡常村村民孙七牛的梨园内,一颗颗水润饱满、晶莹玉翠的玉露香梨挂在枝头,正在招呼客人摘梨的孙七牛对记者说:“今年1斤梨收购价六七元,零售能卖下10块钱,虽然因为倒春寒减产严重,但一亩下来1万多元能稳住!”

常村玉露香梨产业发展有近10年历史,全村玉露香梨种植面积有4600亩。

秋风吹过,梨树叶子在风中波涛般起伏,看着这壮美景观,常村党支部书记杨果林非常开心:“今年,常村抓住全市农村‘五地一产’入市改革契机,引进上梨园公司,梨树种植面积增加了1000多亩,还修建了香梨小镇,将来我们村会成为名副其实的‘世外梨园’。”

实践证明,推进农村“五地一产”入市改革是激活农村资源资产、巩固脱贫攻坚成果、破解“三农”工作难题、助推乡村振兴、实现国内经济循环的一项重大举措。

激活沉睡的农村资源

农民腰包鼓起来

“每天早上,我们7点多赶到公司基地,把刚开的玫瑰花采下来,送到公司用机器烘干。采花的时候,得用剪刀小心地剪,不能把枝拉坏了……”9月25日,平遥县岳壁乡黎基村晋伟中药材合作社玫瑰基地里,香气袭人,村民刘晓东一边细心摘花,一边和记者慢慢聊天。

刘晓东以前在平遥古城里送外卖,收入不错,但离家远。这几年,黎基村利用村里的147亩非承包地、170亩“四荒地”、272亩集体建设用地,建起了玫瑰产业园,引进晋伟中药材加工企业,探索出一种“村集体+农户+合作社+公司”联动发展、共同致富的新模式。

听闻消息的刘晓东果断回到村里:“仅流转土地,一亩地可收入600元,还可在合作社打工挣钱,一天收入80元,我喜欢这种‘在家门口把钱挣’的生活。”

下午5时,晋伟中药材合作社的生产车间依旧忙碌,工人师傅们正在将玫瑰花做的馅儿仔细地包在一个个面饼内,再放进烤箱慢慢烘烤,不大一会儿,一缕缕浓郁的玫瑰花香味就弥漫在整个厂房里。

晋伟中药材合作社理事长刘伟雄说:“通过农村‘五地一产’入市改革,合作社采用流转、托管、承租等形式,让农户的土地有了流转收入、产品有了销售收入、劳动有了工资收入,每年集体增收3万元、农民收入150万元。目前合作社有7万多亩中药材种植基地,涉及到7个乡镇28个自然村,带动的贫困户有800多户。”

和刘晓东一样,31岁的太谷区西曲河村村民薛福钢,也是辞掉了在城里从事多年的厨师工作,回到村里新建的田森旱垣温室园区管理大棚。薛福钢说:“现在管理着3个温室,月工资8000多元,比以前打工强了很多。”

薛福钢工作的田森西曲河旱垣温室园区,是典型的农村“五地一产”入市改革成果。去年,田森集团相中西曲河村的“四荒地”,投资1300万元,采用“公司+合作社+农户”的股份合作模式,在荒山坡上建起占地500多亩的32栋旱垣温室大棚,建成全国首创的智能化旱垣温室大棚园区。西曲河村吸纳全村60%的村民成立合作社,以集体土地入股。50名村民在这里上班,他们的收入由“基本工资+效益工资+提成”构成。

西曲河村党支部书记薛荣生说:“西曲河村地处丘陵,耕地不多,1100多亩荒地长期闲置,无法利用。这些年,村里化零为整,把地形起伏较小的荒山荒坡整合成片,先后引进了田森集团、山西金华苑宾馆有限公司、太谷区富贵养殖有限公司等企业,整山开发发展设施农业、种植业、养殖业。这些企业的落地,不但可安排村民就地就业,还盘活了1055亩低效、闲置土地,为村集体每年带来12万元左右的收益。”

站在山坡最高点,看着一排排温室大棚在阳光下折射出一片银色光芒,西曲河村村委会主任麻吕新胸有成竹地说:“西曲河村发展设施蔬菜700多亩,70%的农户种大棚,户均年收入突破5万元。去年冬季盛果期时,村里生产的西红柿亩产达到0.6万公斤,预计年总产值可达到534万元。”

“五地一产”是蕴藏在农村的一笔巨大财富。入市改革,就是将这些闲置低效的资源资产整合起来,通过城乡增减挂钩、土地流转、权属置换等途径,实现全量化、集成化、项目化入市,架起工商资本、科技和人才“上山下乡”的平台。目前,部分正在进行改革的农村,农民已经取得了工资性收入,农村专业大户、农创客、家庭农场等经营主体正在形成。

引导工商资本“上山下乡”

集体经济强起来

10月的阳光,明快而温暖,乡间公路两侧山坡上,层林尽染,群山通幽处,一幢幢蓝顶白墙、造型别致的二层小楼映入眼帘,这里便是榆次区乌金山镇后沟村。

30年前嫁到后沟村的张篆莲在后沟村村委会对面开了一家小超市,还算是健谈:“俺们村不到百户人家,260多口人,分散居住在6个自然村的7道山梁上。耕地400来亩,分成300个地块,唯一的农作物是旱玉米。”

近年来,后沟村集体将零星分散的300多块旱地整理成了15块良田,通过填沟造地,其面积也由452亩增加到907亩。“通过农村‘五地一产’入市改革,村集体牵头成立瑞盛沃农民专业合作社,将农户承包地以入股形式全部流转到合作社进行集中整理、统一管理。利用703亩耕地、林地、四荒地,建成了天地祥和蓝莓园、宏艺康乐田园综合体等现代化农企,种植结构也从单一的旱地玉米,发展到蓝莓、樱桃、百香果等10余个新特优品种。”后沟村党支部书记陈占杰带着记者在村中边走边介绍。

工商资本的注入,为后沟村带来了勃勃生机。村集体通过盘活“五地一产”收益达到59.7万元,村民们除了每亩土地得到800多元的租赁费,还可以到蓝莓基地和果园里“打工”,一天有近百元的收入。

集体收入增加,村里的基础设施发生了很大变化。2019年,后沟村获评“全省首批乡村旅游示范村”,旅游业已成为当地乡村振兴的亮点。

陈占杰表示,后沟村将进一步盘点资源资产家底,在增加单位土地的收益上下功夫,加快康养文旅小镇、希尔斯双语学校等项目落地见效,带领更多村民致富。

后沟村旧貌换新颜,昔阳县则正在打造一条最美乡村廊带。

9月28日一大早,昔阳县大寨旅游公路两侧的地里,就有工人师傅们在栽植银杏、五角枫等经济苗木。

正在挖坑栽树的乐平镇建都村村民李喜柱说:“家里的1.8亩地流转给了太原康培集团,一年租金1800元。自己成了基地的一名栽树工,干一天100元!”

李喜柱提到的太原康培集团,是昔阳县在推进“五地一产”入市改革中,采用“土地改革+招引项目”模式引进的以生态绿化为主打产业的山西省内一流企业。该集团将投资2.3亿元,依托“政府+企业+集体+农户”机制,建设生态绿化乡村振兴廊带项目,为昔阳打造多层次、多样性、多功能的绿色生态屏障。

位于省道旁的大寨镇河南村,成为该项目的受益者。“全村的土地,包括非承包耕地、林地、四荒地等共450亩,全部以每亩每年1000元的价格,流转给太原康培集团做苗木基地和绿化了,租期30年。这样一来,村集体经济壮大了,老百姓有了收入,环境也美化了。”河南村党支部书记王爱军边说边给记者算账。

据统计,昔阳县乡村振兴廊带康培生态绿化项目流转土地2512亩,治理荒山荒坡2400余亩,仅绿化育苗基地一项每年可为9个村庄带来上万元的村集体收入,其中建都村收入最高,达10.4万元。

农村“五地一产”入市改革是全方位的资源融合,是集成式改革。改革就是要打破行政区域界限,按照产业发展需要,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

目前,晋中农村“五地一产”入市改革已初步形成以整体开发型、资源入股型、合作经营型、大户带动型、多元发展型为主的一批可复制、可借鉴、可推广的改革模式。通过改革,全市各行政村集体经济实力明显增强,一批潜力村集体经济较改革前实现翻番。

打破资源要素壁垒

城乡互动活起来

出祁县高速口,右拐前行便是山西星森源机动车检测综合服务中心,这个刚刚全面投入运行的项目,建筑面积1.5万平方米,总投资5亿元。室外的营业场地上,大部分车位已经停满,陆续有车辆有序驶入等待检测。

谈及项目建设过程,技术负责人程永生不由感慨:“山西星森源机动车检测综合服务中心是祁县城赵镇农村集体经营性建设用地入市改革的试点,多亏了市里推进农村‘五地一产’入市改革,使项目建设的土地问题得以顺利解决。”

据了解,山西星森源机动车检测综合服务中心是一个包含二手车交易、过户、机动车检测、维修的汽车商贸市场,可同时容纳500辆机动车进行现场交易,年交易二手车达5000辆。

不过,由于供地程序复杂、指标有限、手续繁琐,工程进展总体不快。农村“五地一产”入市改革推进以来,祁县调整思路,将项目供地方式由国有建设用地为主转变为以盘活宅基地和集体经营性建设用地入市为主,推动了项目加速落地,加快了工程进展。

祁县城赵镇人大主席李永进高兴地说:“在山西星森源机动车检测综合服务中心的建设中,土地入市可为城赵庄社区带来800余万元的集体收入,增加就业岗位200余个,拉动居民人均可支配收入增加1000元以上。项目运营后年交易额预计达7亿元,创造税收超过1000余万元。”

农村“五地一产”入市改革,不但推进了山西星森源机动车检测综合服务中心的顺利建设,也让凯嘉集团张壁古堡生态旅游有限公司的发展如火如荼。

10月2日,当清晨的阳光温润地洒向介休市龙凤镇张壁村的时候,开农资店的李桂萍打开院门,扎好围裙,开始打扫卫生。

“中秋前后,农事繁忙,早早收拾妥当,好开张。”干净利索的李桂萍笑着说。

李桂萍居住的张壁村,就是全国闻名的4A级旅游景区张壁古堡,具有1600多年的历史,被称为“遗落在民间的聚宝盆”和“中国北方古村落的活化石”。

近年来,为更好地保护古堡,张壁村依托得天独厚的文旅资源,通过农村“五地一产”入市改革,将传统古村落整合打包,引入凯嘉集团民营资本对古村落进行保护性开发,最大限度盘活了农村资源,实现了企业发展、村民增收、村集体创收的多赢局面,走出了一条传统村落整体入市的改革路径。2019年,张壁古堡接待游客57万人次,旅游综合收入达2430万元。

为兼顾村民利益最大化,山西凯嘉张壁古堡生态旅游有限公司先后投资2亿元高标准建成了张壁新村社区,包括二层独院222套、单元楼239套,社区基础设施和公共服务设施全部按城市标准配套。

李桂萍现在的家和商铺,都在新村社区。她说:“在旧村的时候,生活条件肯定是差远了,院子里是泥的,取暖条件就更不行了,还是旱厕。你看搬出来之后,住上楼房,家里面积大了,有集中供热,这生活质量确实提高多了。”

农村改革的目的是要推动乡村振兴,促进农民增收。龙凤镇镇长王朝荣介绍:“张壁村民依托古堡旅游,大力发展农家乐、民宿客栈等项目,形成了以观光游览为主、生态体验和餐饮购物为一体的辐射发展模式,人均纯收入由古堡开发前的8000元增加到如今的2万余元。”

山西凯嘉张壁古堡生态旅游有限公司也在对传统村落的保护性开发中得到了发展,公司相关负责人郭娜介绍:“凯嘉集团利用村民腾退的宅基地兴建了18处古堡客栈,每年可创收500余万元,有效实现了古堡土地资产的保值增值。另外,还将张壁及周边村庄的4200余亩四荒地、林地、耕地、水域等进行了集中承包和流转,用于发展规模种植、生态修复,每年可为村集体增收150余万元,从而实现了集体资产从无到有、从小到大的良性循环。”

农村“五地一产”入市改革启动以来,采取试点先行、分类实施、压茬推进的办法,对农村集体资源资产进行核准、确权、规范、入市、分配,最大限度释放农村资源资产活力。今年,全市先后两次举办农村“五地一产”入市改革项目推介会,23个优质“五地一产”项目吸引了136亿元的投资,大量的规模化、现代化农业项目,农业综合开发、农业科技示范等项目相继落地,一批科技含量高的农业龙头企业、农民合作社等新型农业经营主体落地见效,党在农村的执政基础进一步夯实,乡村治理效能显著提升。

新动能催生新变化。一幅文明和谐、五谷丰登的乡村美景正在缓缓展开!

本报记者白续宏 裴云锋

本版图片:刘勇 李静

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。