陈仓:我想说的是我们不能忘记土地

陈仓:我想说的是我们不能忘记土地

世界上永不失效的是什么?如果这个问题抛给青年作家陈仓,他会告诉你:永远不会失效的东西,除了善意还是善意,除了光还是光。

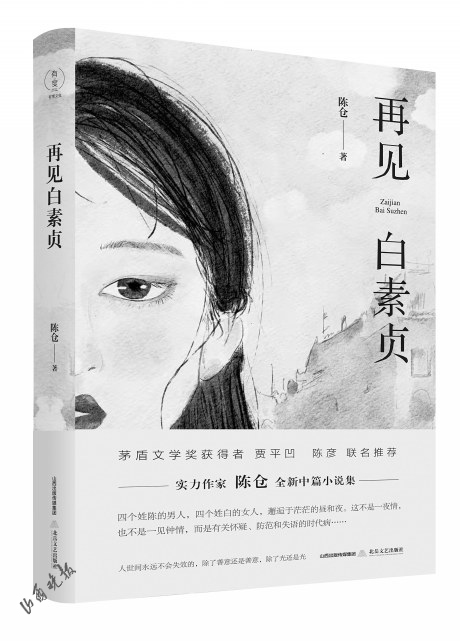

在前不久入选“华文好书榜”的陈仓新作《再见白素贞》就是带着深深的人文关怀,从残酷的现实中发现善意的、艰辛的、努力生存的人,让善意变成光,照耀你我。

《再见白素贞》是北岳文艺出版社刘文飞工作室策划出版的“有度美篇”系列第二辑中的一部,作品关注时代,观照现实,触及人的灵魂和温润人的心灵。

“白素贞”作为中国四大民间爱情传说中的一个人物形象流传至今,可以说是家喻户晓、老少皆知了。小说为什么以“白素贞”为主题?带着好奇和疑问,翻开《再见白素贞》,不禁让人在唏嘘感叹中掩卷沉思。原来这是一部中篇小说集,收入了陈仓有温度、有深度、有态度的《再见白素贞》《通灵时间》《原始部落》《反季生长》四部现实主义作品。四个中篇中四个姓陈的男人、四个姓白的女人,邂逅于茫茫的昼和夜,但这不是一夜情,也不是一见钟情,而是有关怀疑、防范和失语的时代病……这些作品有一个共同的主题,即“回去”系列,或者叫“守护乡土”系列,历史和现实、记忆与苦难、家园与困境,无论是乡村的守望者还是城市的漂泊者,作者都在书写生命之卑微与顽强,让流浪者真正地回乡。

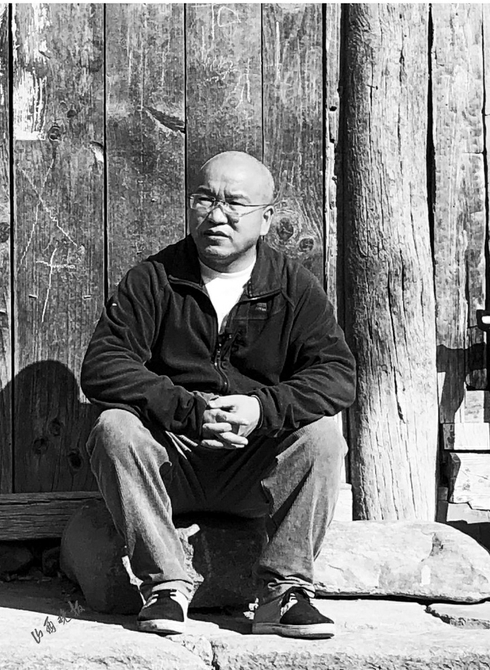

陈仓,陕西人,70后作家、诗人,中国作家协会会员。著有诗集《诗上海》《艾的门》、长篇小说《后土寺》《止痛药》《预言家》《动物万岁》、小说集《地下三尺》《上海别录》,曾获得《小说选刊》双年奖、中国星星新诗奖、冰心散文奖、三毛散文奖等。其创作的“进城”系列丛书得到陈思和、贾平凹等众多作家批评家的关注,《再见白素贞》是陈仓在“进城”系列之后创作的全新作品。

新作出版之际,山西晚报独家专访陈仓,他说:文学创作就是设置路灯的过程,许多人被治愈的原因,是我们释放出来的那束善意之光。

这个世界颜色很多

只有“白”才符合她们的精神世界

山西晚报:这部小说集有四篇故事,其中三个都与回乡之路有关,您是对回乡有不一样的体验,是吗?

陈仓:我老家在秦岭里边,是一个非常偏僻的地方,叫塔尔坪村。我每次回家非常不容易,必须先从上海到西安,再坐两百公里的汽车到丹凤县城,然后再倒汽车走五十公里的盘山公路到镇上,最后再搭二十公里的拖拉机或者摩托车回村子。从县城到村子,一旦下起了雪,交通就全部中断了,只能抄小路步行回家,《原始部落》里白小静那样的风雪归家夜,我就经历过好多次,也有过因为暴风雪留宿村民家一夜的奇特相遇。前几年,我还专门去探访过那户前不着村后不着店的人家,可只是一片废墟,在方圆打听了半天也没结果。

山西晚报:您回趟家真不容易,所以感触也深。

陈仓:我非常羡慕那些回家可以直达的朋友,尤其是那些家门口就有美丽小站的人们,那是何其幸福啊。直到前几年,我终于找到了两条相对便捷的路线,第一个就是《再见白素贞》里白素贞走的那条,中午坐高铁到杭州,再同站换乘一次绿皮火车,在火车上哐哐当当睡上一晚,第二天早晨八点到达县城;另一个就是《反季生长》里白春燕走的那条,中午在闵行郊区坐大巴出发,凌晨会在服务区休息两小时,也是第二天早晨到达县城。这两条线路的好处,是不太折腾,票价又便宜,而且走这两条线路的大多数人都是老乡,所以我特别喜欢。

山西晚报:由此获得了写作素材,是吗?

陈仓:是啊,坐这两趟车,我都带着非常美好的期待,心想一不小心也许就会发生点什么。有一次,坐的是绿皮火车,和一个女老乡聊了聊,眼看着下一站就是终点,我壮着胆子拿着手机要加人家微信,但被人家一口回绝了。车上有一大堆乘客啊,那时候太尴尬了。我就用阿Q精神胜利法不停地安慰自己,你是作家呢,需要什么样的偶遇,自己动动笔不就写出来了吗?于是,那次旅程结束,就捏造出了“白素贞”。现实总是通俗或者庸俗的,我只是添加了一把“拉面剂”,使其有了一些筋骨而已。这就是高出现实的那一部分,这就是文学的意义所在。

山西晚报:您写的这个“白素贞”是一位“入殓师”,把这一职业写入作品中,想表达些什么?

陈仓:其实这篇小说的主角看似是白素贞,其实白素贞只是布景,或者说是一个药引子,这个药引子中有两个元素,一个是死亡,一个是孤独,用来衬托或者引导两个毫不相干的小人物陈小元与丽妈走到一起,并最终产生化学反应。这两个小人物有一个共同点,喜欢为社会抱打不平、伸张正义,他们一个是提出问题的上访钉子户,一个是解决问题的调查记者。同时,他们一个是投诉者,一个是被投诉的人,开始好像是敌人,是对立面,但是最终站在了一起,这时候再看,他们竟然如英雄一般伟大。所以,这是一篇呼唤平民英雄的小说,在这样一个不太正常不太完美的世界,最缺少的就是像丽妈或者陈小元这样不太正常的小人物。

山西晚报:书中的女主人公还有聋哑人白苗苗,有为了生计无奈在洗头房沦落的白小静,有十年寒窗苦读却前景迷茫做仓库管理员的白春燕,您自己说“感觉自己对于这些群体的理解原来是很肤浅的”,为什么?

陈仓:这三个人也可以说这三种人,白苗苗是“无声”的,白小静是“不纯洁”的,白春燕是“边缘”的,她们身上统一的烙印是卑微,都是被世俗目光所偏见的。但是,在现实当中,我最喜欢的就是这样的人,她们善良、单纯而真诚,和一粒尘埃一样,虽然很轻、微小而悬浮,但是她们仍在努力地回到大地,你和她们交往是愉快的,起码是没有压力的。

山西晚报:为什么她们都姓“白”?

陈仓:我觉得这个世界颜色很多,只有“白”才符合她们的精神世界,就像《再见白素贞》里所说,她们这些人“不姓白真是天理难容”。

山西晚报:四个中篇都能和“白素贞”联系起来,但和妖没什么关系,用“白素贞”做全书的灵魂人物想表达的是什么?

陈仓:想表达的是善。白素贞原是一条蛇,是许仙的善挽救了她,使得一千七百年后,她才修成了一个大美女,然后再回来以身相许,这就是“善有善报”。我想告诉人,尤其是男人,你多积德行善,就肯定有美好的邂逅,哪怕是一千七百年后。不用太着急,一千七百年只是眼一闭眼一睁的工夫。

陈小元式的人物

代表着乡土文明的最后一束光亮

山西晚报:故事中的男主人公为什么都叫陈小元?甚至有个人笔名还是陈仓。这样把自己带入,是因为什么?

陈仓:我的老家塔尔坪,大部分都姓陈,整个陈氏家族,取名字都是按照辈分,我父亲是“先”字辈,我是“元”字辈,曾用名叫陈元喜。“陈元”代表我们这一代人,主人公用“陈元”命名就特别合适,所以我过去的小说里的男主人公百分之九十叫“陈元”。不过,非常抱歉,我有一次回老家,听说有一个兄长把名字改成了陈元,虽然我写的明显不是他,但是我觉得非常对不起他,所以从去年开始我的主人公全部改名“陈小元”。用“小”字做辈分也有世代更替的意思。

在具体的写作中,“陈小元”其实就是我,每次开始写作的时候,只要运用这个名字,就特别容易进入状态,很快就会忘记现实世界,而进入另一个想象的世界。这和运用第一人称“我”不同,它同时具备了第三人称的宁静和客观,这要看在什么情况下,有时候我就是陈小元,有时候我又不是陈小元,真真假假,虚虚实实,效果就出来了。至于用陈仓嘛,这明显是以权谋私,想让陈仓沾沾陈小元的光,增加一次出镜的机会。

山西晚报:四篇故事都在解读爱情,为什么总让陈小元爱而不得?

陈仓:都得到了啊!只是得到的东西不同而已。在《再见白素贞》里他得到的是认同,而且在最后白素贞已经默许了他;在《通灵时间》里他得到的是“失语”,在喧闹嘈杂的世界上,失语是一种非常稀缺的品质;在《原始部落》里他得到的是“如何用一根长枪打死自己的方法”,而这种方法也许可以了结他孤独的人生;在《反季生长》里他得到的是“经过十八年之后,自己重新回到喜欢吃苹果的年代”,使得他歉疚的心情终于得到了平复。爱情,说白了,就是通灵,必须是一个自然的过程,套用罗永浩的一句话:彪悍的爱情不需要海誓山盟。

山西晚报:《原始部落》里的陈小元最让人印象深刻,他不愿意离开只剩他一个人的大庙村,因为他要种地、要帮忙上坟、要守护村子,您怎样看待故乡?这个故事里的陈小元代表着什么?

陈仓:什么叫故乡?新华字典里说:“出生或者长期居住的地方;家乡;老家。”我对这三个解释其实都不满意,主要是对“故”字理解不到位。我认为故乡里的“故”不仅仅指“老的、旧的、过去的、原来的”,还应该包括“死去的”。所以故乡的完整含义,应该是每个人出生的地方,而且还是亲人埋着的地方;如果你不在那里出生,也没有一个亲人埋在那里,那里绝对称不上你的故乡。我的故乡塔尔坪村,还有一个小名叫大庙村,那里有一个坟地,埋着我的母亲、哥哥、后妈,今年冬天又埋下了我的父亲,从此我的故乡就变成了一座座坟,我回家的唯一目的就变成了上坟。过去,大多时候我都要回家过年,不回家过年,心里似乎是空落落的。但是,也有那么几年,由于各种各样的原因回不了家,比如最近两年的疫情,那么上坟的任务只能委托给留守在村子里的人——我的一位堂兄。每到过年的时候,委托他上坟的人特别多,他不仅要代替在外漂泊的人给死去的亲人送灯、烧纸、下跪和磕头,有时候还要替大家张贴一下对联。这么一个陈小元式的人物,他代表的是什么呢?代表着乡土文明的最后一束光亮。他还活着,故乡就活着,他死了,故乡也就死了。

山西晚报:在《反季生长》里,富有意味的是小说人物命名基本是以人物外貌特征来代指,有土豆气息的老乡们陆续出场,有大白菜、棍子山药、小苹果、大鸭梨,连主人公陈小元也被叫作大红薯,都与农作物有关,为什么这样命名?

陈仓:用农作物命名的主要原因,是因为“我”不知道这些陌生的乘客叫什么名字,只好临时给他们起一个名字。深层次的用意,我在小说集的后记里说了,每个主人公都以农作物命名,就想表达一种观点,我们这些农民无论走到哪里,无论过上什么样的生活,大家都带着土地的基因,都有着农村的印记,是不能轻易抹去的,也是无法改变的。你再想想,这么一群“蔬菜”聚在一起,感觉是不是一个大菜园子?这辆返乡的大巴像不像一片田园风光?很多朋友们都说我长得像土豆,他们的意思是我太丑太土,不过,我挺高兴的,说明我是从地里长出来的,是接着地气的。

山西晚报:书中人物大多是离家多年在外打拼的,您说离开故土到底对不对?

陈仓:“每朵花都有两个方向,开,或者不开。不开,比开还要累。”这句话是我改编的,有人说原诗是仓央嘉措写的,后来征询了仓央嘉措的研究专家,他说不是。这句话是我改编的。其实,和这首诗一样,我觉得离开不离开都好,离开是一种漂泊的苦,不离开是一种渴望漂泊的苦。我想表达的不是“守着故土更好”,我想说的是我们不能忘记土地。我所说的土地不是生长高楼大厦的土地,而是生长粮食的土地,是生你养你的土地,是万物扎根的土地。

如果有包治百病的灵丹妙药

那只有一味,那就是善

山西晚报:在您书的腰封上印着两句话:第一句是“有关怀疑、防范和失语的时代病”,第二句是“永远不会失效的东西,除了善意还是善意,除了光还是光”。作品最终让人感受到的,确实是世界上永远充满着善意和正义,这是您想传递给读者的信息吗?

陈仓:对的,我一直觉得,这个世界上如果有包治百病的灵丹妙药的话,那只有一味,那就是善。在现实生活中,善是可以化解一切矛盾的,善也是解决一切问题的方法。我曾经说过,我为人处世有一个法则,从好的方面着想,从善意的角度去做。有一个男的曾经扇过我几个耳光,有一个女的曾经偷过我的钱,后来他们竟然都成了我最好的朋友,原因是什么呢?是我不仅体谅了他们,而且对他们还格外地好、格外地尊敬。我在一篇创作谈中说:“做一个善人有很多好处,上可以通神,下可以通鬼,因为三界之中共用的语言就是善;善是一种福气也是一种运气,人们常常讲因果关系,也就是种豆得豆种瓜得瓜,但善是一颗万能种子,如果你处处行善,世界就会回报你,你的福气就来了,你的运气就特别地好。”

善意是文学的感染力所在,是文学的思想性所在,更是文学中的最大的美学。真正的好作品一定要传播善意,为人们注入无穷的能量,让人们多一些生活的勇气。

山西晚报:您有没有想过,如果自己没有到城市,而是留在家乡,如今的生活又是什么样子的?

陈仓:这个我无数次地想过,最后的结果都是一样的。如果我没有进城,仍然生活在塔尔坪,那么现在不是2022年,应该是1022年。那是北宋年间,我可能考不上秀才,所以仍然在乡下当农民,不过,凭着我能吃苦的精神和善良的本性,肯定能成为一个不错的农民,运气好的话也许能混出个模样。非常幸运的是,我们遇到了一个好时代。我从十一二岁的时候开始,放学以后或者利用周末时间,就做起了木材加工和药材贩卖的生意,小学毕业的时候我就有了八十多块的个人存款,那时候是村子里同龄人中的首富,方圆不少人想把丫头嫁给我,还真定过两个娃娃亲。不过,我上中学的时候,那笔巨款被父亲没收“充公”了。

我的意思是,农村与城市只是一个舞台,不管进不进城,对于有理想而不懈追求的人而言,都能成就一段精彩的人生。

山西晚报:您说作家就如同看相先生,不仅要看透个体的命运与世界之间的关系,还要看到未来社会的运动轨迹。这么多年的写作,您是怎样“看相”的?

陈仓:我说自己会看相,那简直是吹牛。我所说的“看相”,是作家不仅应该是文字工作者,而且应该是社会学家和思想家,你必须看清一个社会一个时代,它正在干着什么,正在发生着哪些变化,正在朝着什么方向发展,最终可能会抵达什么目标,也就是向人们指明自己的来处与去处。

山西晚报:接下来还有什么创作打算?

陈仓:我写完了进城系列,也写完了扎根系列,现在我要写的是安家。家是我们在世界上唯一的坐标,是人生永远的归处。家不安,何以安心?目前有一个长篇,三十多万字,男主人公仍然叫陈小元。我不能说写得有多好,但是我保证写得非常好看,写得爱意绵绵而又温情脉脉,写得刺心锥骨而又面红耳赤,写得与每个人的生活生死攸关,会让你恍惚以为写的就是你身上发生的故事,你就是小说里的某某某。

山西晚报记者 白洁

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。