古画里的宴席

古画里的宴席

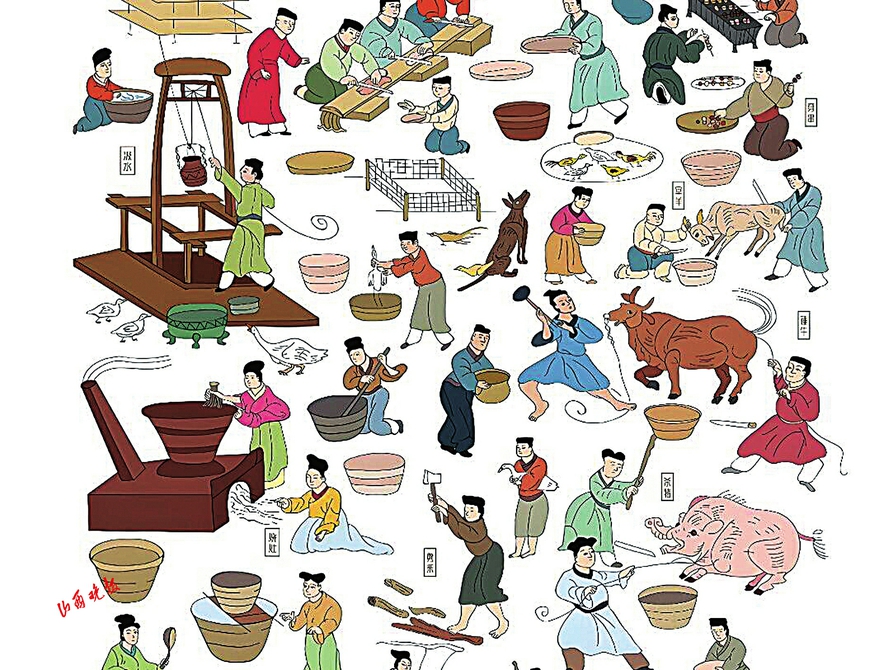

春节期间宾朋宴请甚多,中国古代的节饮宴又是什么样子呢?在不少存世的绘画、古墓壁画、泥塑陶俑、微缩器具炊具中,可窥一斑。

宋徽宗的《文会图》描绘了文人雅士会集于庭院饮酒赋诗的场面。经年的老柳古槐下,文人们铺陈巨案,案上的盘碟酒卮排列有序。案旁坐饮者、交耳相语者、顾盼者、持具侍者共十八人,另有两人树下立谈。

宋徽宗赵佶一生爱茶,常在宫廷以茶宴请群臣、文人,有时兴之所至还亲自动手烹茶、斗茶取乐。《文会图》即是赵佶描绘当时文人会集宴饮吃茶、饮酒的盛大画面。

1993年考古发现挖掘的位于河北省张家口市宣化区907-1125年的古墓壁画,壁画中的人物可能是在墓主生前陪伴的随从,图中三男一女,手捧酒器酒具,还有食盒和餐具,再现逝者身后与生前对饮食或营养的需求。

1972年考古人员发掘的长沙马王堆汉墓,陪葬的一套酒具或食器,每只内都刻有文字,指示其特定用途、容量或所有者,以便墓主人在来生找到,还发现了残留的鱼、野鸡骨头和小麦,充分体现了中国古人视死如生、事死如事生的理念。

汉墓中的随葬品中经常出现陶俑和灶台小型复制品。有一尊公元前3世纪至3世纪的厨师或鱼贩的陶俑,陶俑双目圆瞪,身穿坎肩,双手侍弄开膛后的鱼身子。从早期关于厨房壁画或关于宴会中剁椒鲤鱼、河鲈鱼以及炖乌龟的描述可见,很久以前鱼市就构成了中国饮食的一部分。逝者的祭品中也有炸鱼,用于引回走失的灵魂。

四川彭州出土的“庖厨”汉画像砖上,四阿式房顶下面的一间房内,左边有二人跪坐在长案后,正在准备菜肴,在他们的身后有一木架,架上挂有三块生肉;右边是一长方形灶,灶上置有一釜一甑,灶前还有一人伸手在甑上操作。

另一方同样是彭州出土的“庖厨”画像砖(省博藏)的画面上,左边有二人席地坐于长案之后,正在持刀切食物,两人一边操作一边交谈,案后竖一架,架上挂有二块腿肘肉以及一块生肉。右边三脚架上支一大釜,釜下有一些木柴,一人跪坐在釜前,正在摇扇助火。稍远处还有重叠的四个食案,上面放有碗、盘等食具。在古代烹饪过程中,刀功至关重要,因此能熟练操刀者自然也声名显赫。中国美食切食的方法有上百种之多,一般而言,同一道菜肴的不同食材只采用一种刀法。

宋朝的老百姓开始了一日三餐,催生了宋朝的餐饮业空前繁荣,直至影响到现代。北宋画家张择端的传世名作《清明上河图》,展现东京汴梁的盛世繁华,餐馆“顾客至上”“一视同仁”,店面整洁、食材新鲜、“快餐业务”“跑腿代购业务”,已成体系。

宋朝还出现了“早市”和“夜市”。早市一般从五更开始,大概凌晨三点到五点,一直到天亮,主要卖食物。每份20文钱,有粥饭和点心,如煎白肠、羊鹅、血脏羹、羊血、粉羹、烧饼、蒸饼(现代的馒头)、糍糕等等。还有卖洗脸水的,也可以为客人煎茶。夜市一般持续到三更,大概是晚上十一点到次日凌晨一点,一般卖小吃,可见若活在宋朝,晚上肯定饿不着。早市和夜市和现代何其相似。

以诗意作画,为历代画家作画的一大题材。李白于《春夜宴从弟桃花园序》中感叹人生苦短,应及时行乐。清代宫廷画家冷枚以李白此意作《春夜宴桃李园图》,冷枚画成后,恭恭敬敬呈给乾隆帝,乾隆帝看了很是满意,提笔在画正中央写了个“妙”字。

在唐朝以前,中国人喜欢吃肉食,蔬菜是佐菜,或叫配菜。到了宋代,蔬菜终于以素菜的名目出现,从宋人林洪写的《山家清供》淋漓尽致显现,104道菜,大多是山野蔬果,不是菜谱,是宋代文人诗书画和逸闻雅趣、山野食材和烹制手法的高度糅合。

我们现在的火腿、东坡肉、涮火锅、刺身、油条、汤圆、爆米花等美食与小吃,都发明或流行于宋代。烹、烧、烤、炒、爆、溜、煮、炖、腌、卤、蒸、腊、蜜、葱拔等复杂的烹饪技术,也是从宋朝成熟起来的。宋人用于食材调味的调料已有盐、蜜、酒、醋、糖、奶、芥末、花椒、豆豉、酱油等,也跟今人厨房的调味品差不多。

清乾隆《春夜宴桃李园图》,主要是描绘一片桃李芬芳的春夜园庭,水榭楼阁在湖边坡石旁,高墙秀石,还有院中石笋,苍松翠柏,桃李盛开,点缀着满园春色。庭院内静悄无一人,院墙外的湖石上聚满才子佳人、妇女儿童,还有几只宠物,临湖边石台上还放着笔墨纸砚,及烛灯、酒罐、水壶,还有盛食器具,案几上还有书画文物,点明了文人雅集的主题。此类聚会总会或多或少包括一些茶点,有时是当地食肆提供,有时则由一位或若干位参与者的侍从准备,这些侍从必须带齐烹饪器具跟随主人到达现场。

对饮食的精致追求,促使我们的生活中有了花样繁多的美。

孙晓明

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。