讲述老街记忆和市井传奇,见证城与人的生生不息,《洪边门》节选——

走进虎门巷

讲述老街记忆和市井传奇,见证城与人的生生不息,《洪边门》节选——

走进虎门巷

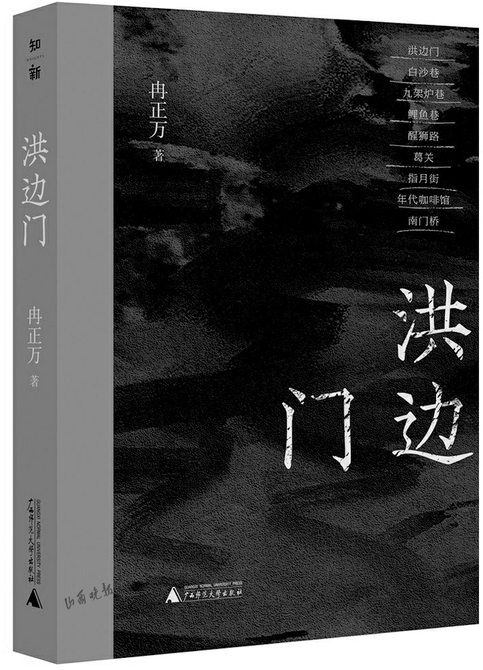

该书收录冉正万“贵阳书写”系列的九个中短篇小说。九个故事对应贵阳九处城市坐标,每一处都勾连着城中人恍如隔世的隐秘过往和情感记忆,如洪边门豆腐巷里的罗、陈两个家族几代人的缘分纠缠,白沙巷里一段惊心动魄的民国传奇,鲤鱼巷里行将消失的小巷神明和市井传说,醒狮路上跨越时间和生死的兄弟亲情,南门桥连接着城中众生各种剪不断理还乱的人情因果……由洪边门而入,看见一座古城的流金岁月和时代浮沉。

走进虎门巷,感觉不对劲。街景和一个月前没什么变化,还是那些店铺,店铺里还是那些店员。米粉店门前多了两张方桌,几张小方凳,理发店门柱上贴了三张门面转让告示,白纸黑字,有死也要转出去的悲凉和坚决。这些变化不可能引起她的不适。没有她没见过的事情发生,虽已衰老,但并未痴呆,不是那种神经兮兮的老太太。她很清楚,早晚将尘归尘土归土。不再羡慕年轻人,不会因眼见之物产生情绪波动。吹毛求疵是老陈的事情,比如便民商店冰柜装的是雪糕和饮料,外侧却贴着特效蟑螂药小广告。老陈去世已经十四年,她对类似的事情向来视而不见。不是因为理性,而是因为女性。

老陈总觉得女性理解力有限,他不知道女性的理解力是弯曲的,是延展的。你在意的她漠不关心,她所思所想也不是你所能领会。不适和老陈无关,她早已习惯没有他,平时有思念也有抱怨,但此时此刻没有想他。她背了两个包,一个平时随身的挎包,一个鼓鼓囊囊的棉布包。巷子里有几十家小吃店,炒饭、烤肉、甜品、裹卷、糕粑稀饭。儿子告诉她,年轻人喜欢来虎门巷打卡,这里小吃繁多,味道也好。有个烧烤店叫烧包,与众不同的是烤榴莲,儿子带朋友去吃过,回来说有意思,就是有点贵。她的词汇里没有“打卡”一词,理解起来却也不难。她年轻时有张好吃嘴,鲤鱼巷的葵花子,小十字的丁家脆臊,省府西路雷家豆腐圆子,护国路的肠旺面,馋劲上来,下雪下凌也要去吃了才安心。上了年纪后瘾头没那么大,听见别人说起,腮帮仍然有反应。虎门巷这些小吃偶尔也尝尝,解不了馋,不过是因为方便,一种太熟悉而升起的小小的使命感,不吃对不起这些求生活的人。她在这一带已经住了七十八年。今天什么也不想吃,馋猫也有打盹的时候,不过这与不对劲的感觉无关。

现在才三点,接孙女还有两个小时。走了十几步,四台摩托迎面而来,忙靠向路边,看见蛋包洋芋几个字,这是孙女喜欢的小吃,这才想起来不用接,孙女已经上中学,在观山湖区,寄宿制私立中学。这个棉布包就是给孙女买生活用品时超市赠送的方便袋,他们不喜欢印有广告的袋子,本想丢弃,被她留了下来。要不要买点什么?像站在电线上准备起飞的燕子,刚展开双翅,另一个想法同时冒出来:没有必要,他们又不喜欢你买的东西,千万不要自作多情。立即收起翅膀,同时收起不快,他们已经不错了,和很多晚辈比起来,他们已经很不错了。蛋包洋芋和安顺裹卷各买一份,和孙女各吃一半,这样就可吃两样小吃。这小小的快乐不再有,虽是必然却也惆怅。突然想起像孙女这么大时,吃过一种叫凉虾的美食,和虾没关系,熟米浆以漏勺筛入凉水成型,形状如虾,舀进加了蜂蜜的井花水,滑糯清爽。那时冰箱还只是个传说,凉虾清早做好,然后放水井里浸冷,正午最热时摆街边叫卖。应该还有人在做,不过她不知道哪里有。就算有,怕也不会有当年的味道了吧。这种事不能细想,细想会发现即使把当年的凉虾端来,也仍然吃不出当时的味道。味觉的渴望感满足感已跑出老远,穿越时空来到面前的凉虾再怎么恳切也不可能唤回那个长辫子女孩。

和女孩一起远去的还有旧时街景。虎门巷曾经叫猫猫巷。那时女孩还没出生,为了躲飞机丢下的炸弹,当局在洪边门和新东门之间的城墙上开了道门,以便及时疏散到城外的田坝里去。警报声响起,市民立即开跑,形同躲猫猫。在贵阳,人们把老虎叫大猫,猫和虎可相互指代。小姑娘蹦蹦跳跳玩跳海游戏时,正所谓百废待兴,猫猫巷改名虎门巷。

前面左转进入余家巷。余家巷只有一半可以出入车辆,另一半只有三尺宽,一面是砖房,一面是堡坎。再往前,胡同更窄,从楼房下穿过,胆小和不熟悉此地的人走进去会感到害怕。这么一来,余家巷远比虎门巷清静。巷子里店铺也少,出口附近有个小馆子叫连锅端,再往前是终日忙碌的废品收购站。

任何时候走进余家巷,她都会感到轻松,每块砖每块石板和屋檐都是熟悉的。虽然屋檐越来越少,拔地而起的立面墙越来越多越来越高。每次离开的时间不长,走得也不远,走进余家巷却抑制不住游子回到故乡的喜悦。在这里生活的七十多年里,不是同一套房子,住过的已消失的房子相距几十米几百米,现在这栋于三十年前原址起建,搬进去时感觉住在原来的房子上面,踏实。她不关心自己是不是住得最久的人,哪些人已经搬走、搬到了何处。她唯一担心的是拆迁,当儿子遗憾地说不拆了,政府决定对背街小巷只做升级改造,全家就她一个人高兴。除了余家巷,她哪里也不想去。老陈在世时说,能去哪里呀,直接去火葬场。有一天他摔了一跤,如愿以偿,墙上画了圆圈的“拆”字没来得及实施他就去了宝福山。

不走虎门巷,直接从普陀路进来要近得多。孙女不喜欢黑胡同,她也不喜欢。迁就孙女会让她感到幸福,这一点和她的父母解释不清,他们永远不懂。她解释过一次后再也不解释,对他们的抱怨阳奉阴违暗中抵制。没有被宠坏的孩子,只有无人宠又无人教不知道如何处世的孩子。她可以骄傲地站在阳台上宣布:指责馋嘴姑娘不会有好下场毫无根据,没有好下场主要是两个原因,一是丑二是蠢。当然,宣布的时候最好不要有听众。人到这年纪,才知道不是什么话都有必要说出来。

余家巷三十四号,到了。她停下来,多少有点紧张地看了看周围。路面和墙都已改造过,崭新的颜色还不熟悉不习惯,似曾相识的情景里隐藏的陌生让她想起远房表姐的表情。表姐进城来,她给她买了件新衣服,她觉得合身,表姐却手足无措,好像那不是一件衣服,而是会暴露她身体的透视装,让她如芒在背。原地转了一圈,高处的颜色没有变,一如既往的安静。她像表姐换回旧衣服一样不再拘束。

巷子所在高度并非第一层,楼房一至二层从另外一个方向进,那是商业用房。住户一楼其实是三楼。步梯夹在两面墙之间,宽一米左右,直上,三十级。今天背了两个包,看清楚没人下来再往上爬,不能像平时那样遇到人侧身背靠背。大楼修好后原住户回迁,有人对这段楼梯深恶痛绝,在第一时间逃离。第一时间是各自的第一时间,视财力而定。有人几个月,有人十年,有人等了二十年。她有时也感到不耐烦。雨天或有急事以半步爬行,一只脚先上去像老陈一样煞有介事,等着左顾右盼的第二只脚爬上来。这不是两只脚,是两个齐心协力带她上楼的小矮人。和孙女一起时乐趣更多,孙女把这段楼梯叫天梯,她要么扶着她叫她慢点慢点,要么冲上去躲在墙后小小地吓她一跳。祖孙俩对这个游戏乐此不疲。

左墙上有不锈钢管悬空扶手,很少有人使用,大概是嫌脏。有灰时嫌灰,没灰时担心细菌,陌生人留在上面的细菌。要爬完十五步才能摸到钉在墙上的扶手。和孙女一起时,她等她抓住扶手再加速。最近左手麻木得厉害,摸着扶手使不上劲,换成右手,把身体侧成四十五度,有点像患腿疾的人走路,不过不比平时慢多少。为什么不在右边也安装一根扶手?这个问题她连想都不去想。老陈遇到此情此景不但会想,还会抱怨会去找有关部门。想这些干什么呢,又不能解决问题。老陈说她妇人之见。

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。