从凝视到沉思

——落葵《无穷花》的诗学路径

从凝视到沉思

——落葵《无穷花》的诗学路径

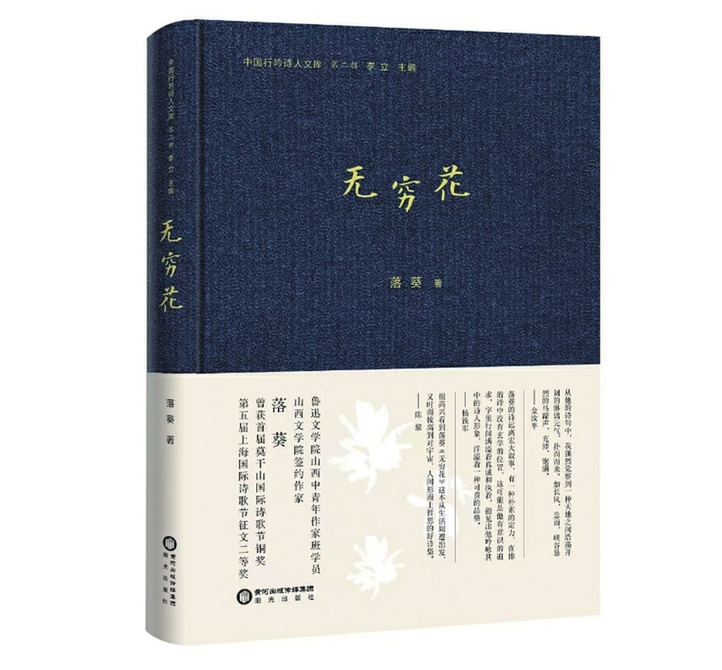

2025年伊始,我省青年诗人落葵推出其第二部诗集《无穷花》。该诗集辑录了他2018至2024年间的大部分诗作,诗人巧妙地将日常生活的具象场景、事物转化为充满想象与哲思的文字晶体,在诗性言说与存在之思的辩证中,开辟出一条从“生活世界”向“存在之真”敞亮的诗学通道。

《无穷花》共由211首诗歌组成。尽管诗人对这211首诗作做了精心排列,并试图以“新的菜谱”“听雨”“一列街灯里孤独的一盏”这样三个主题来高屋建瓴、“一言以蔽之”地统摄它们,从而赋予整部诗集一种“步调一致”的整体性效果,但透过文本深处涌动的诗性灵光,我依旧读出了每一首诗的“不服管教”。

它们是凌乱的,是语言对存在本真状态的忠诚。而《无穷花》的成功之处,恰在于这种“凌乱”。其中的每一首诗都是独特的,预言般践行着“无穷花”的命名真谛,犹如无穷无尽的花儿一样,每一朵都有它别样的美,共同给读者带来了“横看成岭侧成峰”的审美效果。从“卖红薯的老者”的生命印记,到“莫泊桑:伊薇特的花园”的时空对话,再到“春天的松柏”的物性沉思,这些被落葵装进“新的菜谱”里的菜单,似乎在诠释着诗歌存在的本真状态,即诗歌是一种精神的历险,它不是认识的对象,不是诗人实际生活经历的再现,而是经验的对象,不可以通过某一统一标准加以精确衡量,它是一个充满无穷张力与多重阐释空间的经验体。

如果说意象的并置与结构的张力造就了《无穷花》形式之美,那么其语言的陌生化实践则毫无疑问是诗歌内在美的核心因素。批评家认为,诗歌是对普通语言的一种“强制”和“偏离”,其反常性越高,就越具美学价值,诗的语言是对普通语言的陌生化运用。《无穷花》正是通过对陌生化理论的有机征用,唤醒了读者固化的感知模式,使其开始对日常熟视无睹事物的重新凝视,从而在“生活世界”与“存在之真”之间,开辟出一条诗学的澄明通道。作为一名艺术直感突出的诗人,落葵善于捕捉普通事物的特殊性,在琐碎的日常生活中发现具有审美价值的艺术材料,并对它们进行打磨与加工,使其由现实生活中的具体物象跃升为具有美学特征的艺术成分,再通过对这些艺术成分的重组与排列,变成一首首呈现在我们面前的优美诗作。这种对生活材料的打乱、重组,使读者摆脱了原有的认知定式,从而唤醒了全新的审美感受。在单篇诗作《无穷花》中,诗人通过“金甲虫空腹,以作为泥土的饲物”这种颠覆常规认知的表达,营造出一种强烈的陌生化效果。按照虫子吃土的常识,虫子是主体,泥土是客体,诗人却让虫子成为“泥土的饲物”,通过主客体倒置的悖论,赋予死亡与回归一种沉重的宿命感。在《买鱼》中,一句“清晨,混沌未开/最接近人类早期社会的模样”,通过原始与现代的时空叠加,将菜市场转化为人类暴力的原始剧场,“因氧气过多而亢奋”,则通过对生物感知的扭曲呈现与时间维度的冻结,迫使读者在“男人用刀拍向了鱼头”的血腥仪式中,重新审视人类文明基底中潜藏的野性暴力与生存困境。

超越形式创新与理论实践层面,《无穷花》最触动人心之处,就是质朴的语言以及浓浓的生活气息。它是日常琐碎的涂鸦,是生活本真的探寻,更是生命何为的低声追问?散乱的方言、笨拙的双手、亲切的乡音、妻子的愤怒、孩子的顽皮、无所事事的岁月、友人相聚的欢愉,来自远方的消息等等。正是这些看似不经意的琐碎,反而证明了诗歌的存在意义。它们绝不只是装饰品,而是诗人落葵安顿个体存在、寻求精神慰藉的“诗意栖居”之所。这些看似微不足道的一切,隐匿着的,是诗人落葵对生活的热爱以及对生命的怜悯,也是我们古老文化中最鲜活的力量。写琐碎,写微不足道,并不意味着落葵的诗歌缺乏宏阔的视野与历史的纵深度。诚如杨炼所言,“真正的文学,哪有不‘宏大’的叙事?”卓越的诗人,本质上都是思想的勘探者与存在境况的命名者。他们借助语言这一符号,透过生活中种种“有形”的具象,去探寻其背后那“无形”的庞大而复杂的精神结构。《无穷花》的每一首诗,无疑都涵纳着诗人对世界人生的认知图景、价值判断与情感结构,活着、疼痛、困惑、不安、震荡、追寻、超越,所有这些最终指向的,正是落葵对存在本身的思考。

“得有一个多么深邃宏富的精神宇宙,才支撑的起一首诗的寥寥数语!说到底,诗歌就是思想。”这是诗人杨炼对诗歌精神的顽强守护。我想,诗歌存在的意义,就是用文字镌刻下人类最本真,最深邃的情感印记。

梁贝

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。