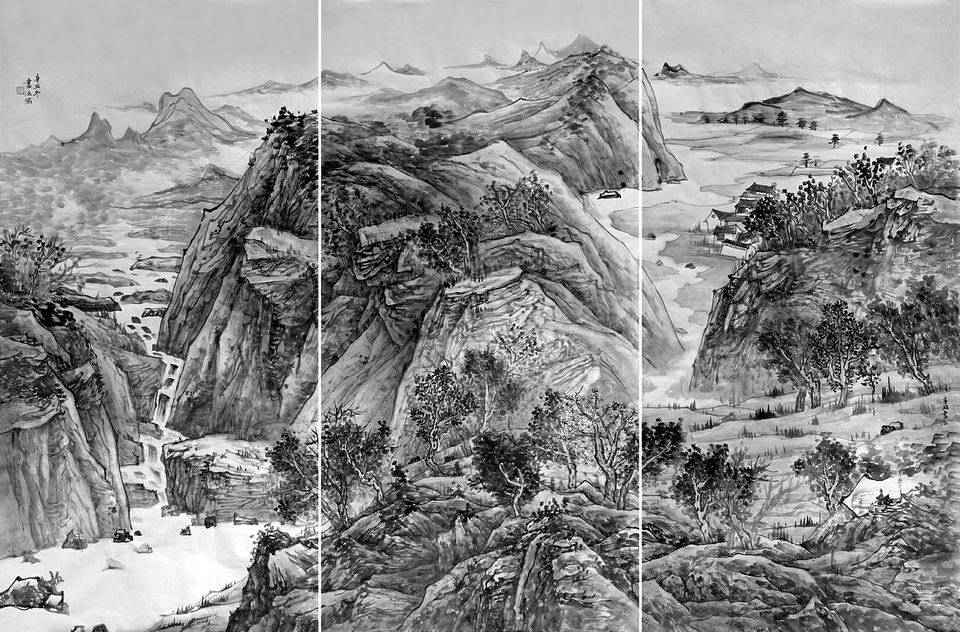

书沄山水画中的“桃花源”

书沄山水画中的“桃花源”

我赏书沄,从一幅小品开始,它悬于我书柜上方,每每望去,会想起她屏息静气、凝神作画的样子。2014年,书沄笔墨尚嫩,多勾染,少变化,布局简单,设色着意,追求精准、细腻,倾向于写实,还被一定的美学经验和学院门派所束缚。蜕变过程缓慢,笔墨和年岁一起增长,一点点被心境雕琢。突然有一天,她将浑身硬壳一一抖落,朝向自由、奔放、无拘无束,下笔顿如神助,一勾一点,一皴一染,都似点睛,峰、石、云、水、树活过来,欢腾鼓舞,庆祝新生。

这一过程漫长且清晰。尚在小学,书沄就喜欢绘画,素描、国画、油画、水彩画,老师教什么,她便画什么,喜欢为“白”涂色,把“空”填满,很享受,很快乐。直到2001年,她在画册上看到北宋名家范宽的《溪山行旅图》,悬崖峭壁,葱茏林木,突兀巨石,飞瀑欲潮,潺潺清泉,行商驼队。诗意在一动一静中流畅,书沄如置画中——浅坐溪前。有风刮过,流水生起褶纹,青草左右摇晃,野花在身畔散发着香。沟涧渐生凉意,缓缓走来的人马,遥远地歌吟。远处,巨峰脉动,耸入高空,怀抱一条长瀑,如倒挂着银河。书沄久久沉溺,难于自拔。

一点墨,浓、淡、焦、泼、宿、积、破,一支笔,平、圆、留、重、变,墨色在纸上的氤氲变化,让书沄惊叹不已,寥寥数笔就铺展出的巍峨高山、安静河水、茂郁草地更与她记忆里一个场景神奇契合。时间折叠,她看到高中美术老师杨长生泼墨于纸,同时出现干、黑、浓、淡、湿不同墨色,接着老师用笔勾勒房屋、树木,一幅江南烟雨之境跃然纸上。现实与过去交叉,书沄于昏暗中看见一盏灯,她被照亮,暗下决定,一定潜心研学,得山水画之精髓,树一己之风范。

那之后,时光若隐若现,书沄深深浸洇于中国山水画中,以时间为序,研究它的形成轨迹——晋顾恺之雏形,隋展子虔奠定,唐分南北,五代有皴,宋以后,画法渐丰——对北宋三大家、南宋四大家、元四家、明四家、清四王、清四画僧如数家珍,对中国山水画的流派及特征熟谙于心,抱着《芥子园之山水篇》临摹三年,师从著名书法家王建魁,研篆籀笔法,奠厚实基础。

许多年过去,书沄的记忆触点仍会停留在2013年,她第一次临摹大师经典,北宋名家董源的《夏山图》。这是一个崭新的开始,她找到了另一条路径。她随之开始大量临摹大师,体悟大师的精神世界,训练自己的章法、造型、笔墨能力,加深对传统山水画的理解。在这一过程中,她对近代画家黄秋园先生深爱有加。秋园先生的山水画呈两种面貌,一种近乎宋人,层峦叠嶂,骨体坚实,墨法精微,画面不强调空间纵深,反复用鬼脸皴,形成现代感;另一种远胜元人,丘壑雄奇错综,植被丰茂多变,似有精神闪耀在云蒸霞蔚中。书沄反复临摹,探究先生的结构、着色、用笔,在先生创设的博大精神里自在遨游。

笔下功夫早已练就,只等蜕变那一日,触角从灵魂深处抵探出来,联接到万物最核心、最本真,羽翼因之欢舞。

2016年,书沄艺术生涯中的转折点,她远赴北京,师从程振国先生。程振国山水画从传统而入,自造化而出,重心灵之描写,贯穿“外师造化,中得心源”之精论,其笔墨造型能力、创作思维方式、灵感意识、观点经验均为画界翘楚。书沄跟随先生足迹,经由先生指点,在形式中求构成,在写生中寻自然,走过名山大川,笔墨日健,心窍顿开。

她遍访名山大川,尤其对太行山情有独钟。太行山集雄、奇、险、峻于一体,群峰巍峨,怪石嶙峋,深涧幽谷,古树名木,清泉碧湖,构成奇特、幽静、秀丽之景观。北方全景式山水画派代表人物荆浩、关仝,北宋山水画家郭熙,明代山水画家谢时臣,清代山水画家陆恢都曾为太行留下墨宝。特别是荆浩,长期隐居太行山洪谷,起居于泉水倒影与鸟鸣回声之中,胸中包藏崇山峻岭,眼中汹涌苍松翠柏,“画下松树达数万本”,首创山水画“皴”法,提出“气、韵、景、思、笔、墨”绘景“六要”,养就气象万千,宏大辽阔之美学风范。山水无言不语,书沄却在一次次的写生描摹中,与它们对话,寻探到先生踪迹,涵蕴自己的绘画修为。

中国山水画讲究“外师造化,中得心源”,“诗中有画,画中有意”,书沄深以为意,2014年,她开始写诗,常说自己四分读书,三分诗,三分画,她的诗作因句式短、节奏快,被著名诗人蓝野评为“闪电”。疾速闪过的思想火花照亮画笔,将掩埋在迷雾之中的巍巍山水照亮,让她将支零破碎、断断续续的轮廓再次连为一体。

书沄一扫往日拘谨,启大开大合之势,她用笔粗壮,线条老练,讲究轻重、缓急、粗细、远近、明暗、长短、深浅的对应关系,传承“三远画法”,点线交织,块面结合,用光有序,层次分明,笔笔落在结构上,山石、树木、水流、人家一气呵成,浑然一体,有笔有型,有骨有意。她的笔墨越来越自信,从传统中来,超越传统,从现实中来,超越现实,她打破诸如“斧劈皴适于表现石山,披麻皴适于表现土山”的技法常规,错综运用各种皴擦点染,形成了独特的绘画语言——造境自下而上,由近及远,由大到小,落笔成章;用墨由浓入淡,随淡随浓,一气呵成,得境佳臻;运笔指实掌虚,弹跳自如,线条转折,顿挫变化;她还注意点线,突出骨法用笔。她的画作渐次带上“书沄”印记,有气象,有笔墨,有韵味。山水在她胸中自成一体,经由她再造,变成了她的“桃花源”。这超于现实的图景,是她走遍山水、将山水抛出体外的方式。

我常去“沄墨轩”。有时她作画,起初半明半暗、混沌无形的东西,一步步清晰,笔墨技巧如圣女从神宇拾级而下,被她逐一演绎,看似随意,下笔迅疾,每一笔都恰到好处。有时她发愣,似乎沿一条小径穿入画中,闻到花香浓郁,狗子轻吠,月光照耀在山乡,郁黑林木听闻她来,飒飒起舞。有时她只是看着茶汤冒起泡泡,圆形、椭圆形,终有一日会被她入画,某页纷飞的叶片,某片飘过的浅云,某处轻浅的叹息……

书沄渐次柔软,圆融,有底蕴,有底气,有图像,有性情,她常说,水墨画画就和这个世界一样,下笔之后皆有意外。想办法把意外变得完整美妙,就是作画最有趣的地方。

她慢慢画,意慢慢生,这个过程,永无止境。

□梅钰

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。