看魏晋名士如何按自己的心意过一生,《未尽的快乐:魏晋名士社交处方笺》节选——

《世说新语》最著名的梗——将无同

看魏晋名士如何按自己的心意过一生,《未尽的快乐:魏晋名士社交处方笺》节选——

《世说新语》最著名的梗——将无同

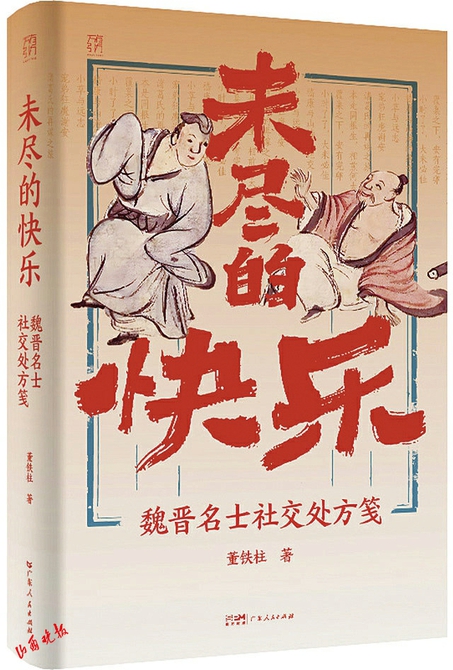

《未尽的快乐:魏晋名士社交处方笺》董铁柱著 广东人民出版社

该书如同一扇通往魏晋时代的大门,为我们展现了那个时期名士们的社交生活与独特的快乐哲学。在这本书里,作者以《世说新语》为蓝本,深入剖析了魏晋名士在君臣、亲子、长幼、朋友、同僚、兄弟、夫妻这七种社会关系中的种种故事。通过这些故事,我们发现魏晋名士的快乐并非遥不可及。他们在复杂的社会关系中,以真实和满足为准则,找寻着属于自己的快乐。

宋朝的吕祖谦说晋代的“人主恐惧于上”,清朝的钱谦益说:“生于晋代者,其君弱而文,其臣英而寡雄。”吕、钱二人所言为我们理解《世说新语》的君臣关系提供了一个前提:现实中君臣之间并未具有理论上的尊卑之分,显然不符合孔子所说“君君臣臣”的理想状态,甚至可以说,君臣关系在理论和实践上存在着巨大的鸿沟。

“人主恐惧于上”是一种常态,而并非晋代帝王的专利。然而,这种对于君王恐惧的强调是中国儒道两家的思想中都未曾明确提及的。在孔子和老子看来,理想的君王应该从容把控天下的局势,如此理想化的境界对现实中的君王来说固然是一种鼓舞和指引,却也是一种实实在在的压力,让他们陷入怀疑自己的痛苦境地,而这种痛苦与一系列的恶果可谓互为因果:纲常不振,以下犯上,社会动荡……对于魏晋的君王而言,危难与灾祸并非只是一种想象,而是赤裸裸的现实。在这样的现实之中,曹魏也好,司马家族也好,除了对少数公开反抗的大臣严厉惩治之外,“对于朝中大臣是相当宽容的,甚至允许他们表现出留恋故主之情”。有学者指出:“纵观魏末晋初的历史,确实也很少能够找到司马氏擅杀大臣的事例,反而多见因司马氏过于优容功臣以至于宽纵功臣犯法的事例。”

对于这一点,刘义庆应该了然于胸。可是,他并没有把笔触停留在君臣之间的残酷斗争之中,而是试图在扭曲的君臣关系中找寻一种快乐的可能。他对快乐的找寻基于对君臣关系的重新理解,而他对君臣关系的重新理解则基于哲学思想与当时生活所结合产生的习俗。让我们来看一个名场面:

司马昭功德盛大,坐席严敬,拟于王者。唯阮籍在坐,箕踞啸歌,酣放自若。(《简傲》第1则)

刘义庆的叙述极为简洁,然而寓意深远,看似司马昭和阮籍是其中的主角,实则留白处更加意味深长。通常学者都会把目光放在阮籍身上,认为他的简傲是对司马氏的不满。其实,司马昭才是简傲的鼻祖。刘义庆用“拟于王者”四个字提醒读者,司马昭不是君王,但就好像君王一样。把自己当作皇上一样,这难道不是更大程度的简傲吗?我们不禁要接着问:真正的皇上去哪里了?于是,缺失的皇上、司马昭和阮籍就组成了有趣的双重君臣关系。在这双重君臣关系中,司马昭成了枢纽:他既是皇上的大臣,又是阮籍以及其他大臣的君王。司马昭的双重身份引发了微妙的效果:大臣们对他的严肃庄重恰恰意味着他们对真正的皇上没有足够的尊重,因而如果只有乖乖听话的大臣,那么就坐实了司马昭想要称帝的野心。因而对既想手握大权又不想背上篡位恶名的司马昭来说,阮籍的存在就显得尤为重要了。

关于阮籍的放荡之举,学者通常认为阮籍表达了对礼法的蔑视,而司马氏为了笼络人心才对他报以容忍。其实,在加上了缺席的皇上之后,这个故事的结构与我们已经讨论过的《方正》第15则极其相似,阮籍对应的正是倚靠在车上向父亲和皇上说不的山涛之子,而司马昭则扮演的是山涛的角色。从习俗的角度来看,阮籍看似怪异的行为是司马昭所必需的,只有阮籍的简傲才能够将司马昭的简傲合理化。我们还记得山涛没有答应晋武帝的要求,而是把选择权给了自己的儿子,而其子的潇洒拒绝为山涛的态度做了完美的注解;同样,司马昭对从曹髦到曹奂数代魏帝的简傲也需要阮籍的简傲加持。如果司马昭自己在形式上不尊重魏帝,却要求大臣们对他尊重,那么他的态度就无法自洽;只有当他允许阮籍的怪异之举时,他自己“拟于王者”的姿态才可以被同样视为对习俗的遵守,而不是对王室的挑衅——毕竟他不愿意称帝。由于阮籍的存在,我们可以把司马昭的“拟于王者”也视为臣子表达简傲的一种方式,于是从逻辑上来说就变成了皇上包容了司马昭的简傲,而司马昭则包容了阮籍的简傲。

之所以要用近乎绕口令的方式来解读这个场面,是因为它完美地诠释了刘义庆对君臣关系的理解:君臣之间并没有明确的界限。先秦以降,经典中的君臣关系呈明确的两分,君王有君王之责,臣子有臣子之道,也就是所谓的“君君臣臣”。最重要的是,除了《春秋》中讲述了大量作为反面教材的篡位谋反外,儒道两家经典很少提及君臣之间可能存在的角色互换,而是默认君永远是君,臣永远是臣,一旦君臣关系出现变化就是篡位,也就是君不君而臣不臣。这让朝代的更迭缺乏了合法性:只有在前朝的君王是像桀纣那样的暴君时,新的君王取而代之才被认为是合理的。按照这一逻辑,曹氏和司马氏的君王之位都不具有合法性,这也是曹氏和司马氏被后人所诟病的原因。然而这一逻辑在道德上维护固有君王的同时也对君王提出了高要求:君王必须是仁义的。可是,现实中能够达到这一标准的君王可谓寥寥无几,而这些未能达标的君王就要背负种种恶名。与此同时,臣子必须是忠心的,而现实中能够达到这一标准的臣子也同样并不多见,当然他们也同样被后人所批评。

思想家齐泽克曾经指出,因为一个体系的建立意味着会忽略现实生活中的多样性,所以一切系统都有其破绽,在遇到真实的情况时,想象中的理想体系就可能崩塌。这一论述同样适用于孔子的君臣体系。事实上,从曹魏开始到南朝,儒家思想中理想的君臣体系就一直陷入困境,其间的皇权更迭几乎都采用了类似的模式。君臣的角色不断地在相互转变。见证了历史现实之后的刘义庆似乎从另一个角度接受了“君不君、臣不臣”——君王不一定永远是君王,而臣子也不一定永远是臣子。他们之间的关系是变化的,而他们之间的差异则是“将无同”。

说起“将无同”,可以算是《世说新语》中最著名的梗之一。王衍以老庄和孔子思想的同异之处问阮修,阮修回答说:“将无同。”(《文学》第18则)魏晋名士习惯性地把孔子和老庄相融合,并结合到他们的实际生活之中,对他们来说,孔子和老庄之间纵然存在着不同,但没有本质的差异,都是当时习俗的组成部分。“将无同”当然不只是对于孔子和老庄的态度,而且是魏晋名士对于人生与万物的基本立场。既然生与死、人与物之间都是“将无同”,那么君臣之间自然也不可能——或者说不应当——具有不可逾越的鸿沟。

因此,刘义庆在叙述中不再强调君臣之间尊卑的固定性,同时也不再对这一时期的君王或臣子报以简单的褒贬,仁君、暴君,忠臣、奸臣这样的标签化帽子被完全摒弃,取而代之的是让读者在每一个具体的故事中感受人物的多面性。他告诉我们不要先设立一个抽象化的道德标准,然后生搬硬套地根据这些人物的身份看似理性地来品评他们;而是让这些人物来到我们身边,用他们自己的言行与我们进行隔空交流,从而让我们不自觉地放弃了所谓的道德评价,依靠自身的感受与他们产生共情。

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。