以诗证史,诗史互证,一本酿在诗里的成都风物全景史,《成都风物诗记》节选——

石笋:由此门潜入古蜀秘境

以诗证史,诗史互证,一本酿在诗里的成都风物全景史,《成都风物诗记》节选——

石笋:由此门潜入古蜀秘境

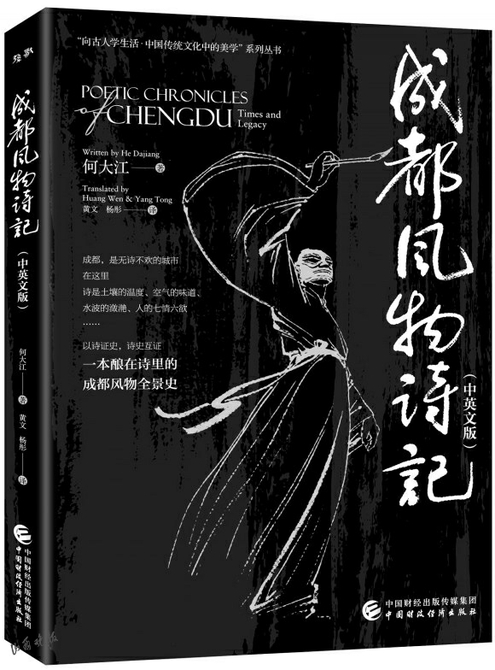

《成都风物诗记》(中英文版)何大江著 中国财政经济出版社·弦歌

《成都风物诗记》(中英文版)选取二十件文物或古迹,以诗为钥,撬开三千年时光的裂缝。透过缝隙看到的,不只是蜀地的风物,也有望丛祠里并肩而坐、相爱相杀的君王,有盗墓贼豹变为皇帝的传奇。作者穿行于田野与古籍之间,用带着泥土腥气的考据与古人辩驳,用手掌的温度弥合城墙砖缝里的时间断层。翻开这本书,就推开了古蜀国沉重的大门。

石笋行

唐·杜甫

君不见益州城西门,

陌上石笋双高蹲。

古来相传是海眼,

苔藓蚀尽波涛痕。

雨多往往得瑟瑟,

此事恍惚难明论。

恐是昔时卿相墓,

立石为表今仍存。

惜哉俗态好蒙蔽,

亦如小臣媚至尊。

政化错迕失大体,

坐看倾危受厚恩。

嗟尔石笋擅虚名,

后来未识犹骏奔。

安得壮士掷天外,

使人不疑见本根。

在一个号称“未来已来”的时代,设想一下:走在成都闹市街头,突然迎头碰上一根巨大的石柱,它就像溶洞里的石笋。你还必须得抬头仰望,它有两层楼那么高。近处还有一根,略矮,但是更粗壮。因为完全被青苔覆盖,两根石柱倒比喀斯特溶洞里的石笋更像笋子,如果剥开青苔,还能看到地质纪年的痕迹。就叫它们石笋肯定没错,其实它们倒更像是《阿凡达》里哈利路亚山变成的微缩景观。

石笋是细长的柱状石,两株一南一北立在唐代的石笋街街口。北边那株更高,5米出头,直径约95厘米;南边那株高近4.1米,直径约1.2米,显得要矮胖一些。

不过,从腰围来看,很可能南边的石笋更高。变短是在西汉末年。那时,王莽搞得天下大乱,蜀郡太守公孙述据险割据,中原大地上赤眉、绿林蜂起。乱世之中,南边的那株石笋没能完好保存。

闹市里的巨大沉默物体,就是一个异类,它以令人震慑的尺寸、不言的姿态,显示出与周边的繁华、喧嚣和庸常的格格不入。

在科幻电影《2001年太空漫游》里有这样一个镜头,两个猿类族群争夺水源,其中的一方已学会了使用工具,它们用棒骨击倒敌手,取得胜利后兴奋地将骨头抛向空中,待其落下时,在荧幕上幻化为一般白色的宇宙飞船。猿类突然进化,将自己从普通动物之列拔升为万物之灵,源于一块黑色方碑的点化,而那块黑方碑正是BDO,是高等级文明对于地球生物的昭示。

石笋街街头的两根石笋,也是这样的巨大沉默物体。大,即是力量;沉默,则让力量翻倍——是不是会带来一种强烈的陌生感,让你惊异、不安、惶恐,却又对它携带的讯息充满好奇?

在一千多年以前,大诗人杜甫就曾经有过类似的感受。

杜甫挈妇将雏入蜀投友,是在760年。

五年前,“安史之乱”爆发,踏上逃难之路的杜甫,接连经历了落入叛军之手、骨肉流离又重逢、因谏言下狱贬官、关中大饥荒等磨难。被叛军囚于长安时,他写下了一生中罕见的情诗:“今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安……”

逃难途中,又以让人心碎的句子记录了难民的惨痛流离:“二十一家同入蜀,惟残一人出骆谷。自说二女啮臂时,回头却向秦云哭。”

前往成都的一路上,迥异于关中的蜀地风物,无疑治愈了诗人心灵的破碎。杜甫惊奇地发现,此处树木竟然历寒冬不凋;而成都,则俨然是一座并不逊色于长安的大都会。

盛唐时的成都,里坊密布,市廛繁盛,民康物阜。成都城里共计一百二十坊,留名者十五,如书台坊、金马坊、碧鸡坊、文翁坊、小蛮坊;街道则有赤里街、石笋街、扬子巷、煮胶巷等。

杜甫栖居的草堂,在碧鸡坊石笋街以西。他时常跨过杨柳飘拂的石桥,沿着梅香四溢的江边小道,从西门进城。一路上,无人相识,难免生出大隐于市的轻松感。到了金容坊,再顺着通衢大道走上几百步,就会看到那两株耸峭的石笋了。

那时的成都远离战乱,勾栏瓦肆遍布,酒楼茶坊林立,无处不展现着世界级大都市的风采。这座城修筑于公元前311年,从华夏文明、中原王朝的视角来看,它是战国时期秦国蜀郡的郡治;而在那之前,则是古蜀国的都城,属于另外一种形态迥异的文明——古蜀文明。

杜甫在一头撞见石笋的时候,成都城里的盛世子民正忙着享受红尘一等一的繁华,对数千年前曾经在此开辟鸿蒙、创建文明的古蜀先民并没有什么兴趣。提起蚕丛、柏灌、鱼凫、杜宇和开明等“古蜀五祖”,只是觉得缥缈恍惚。他们的态度是,说不清楚的事就不说,想不清楚的事就不去想。如果确实避不开,那么就在已知的理论框架中,去抓起一件熟悉的工具来解释。

街头那两株巨大的石笋,正是被如此阐释的。唐代的成都人,认为那两件巨大沉默物体是填镇海眼之物,其下连通大海。是的,这就是“宝塔镇河妖”。

唐代人当然没听说过“巨大沉默物体”或BDO这样的外来语。

“语言的界限就是我们的世界的界限。”维特根斯坦的名言坐实了事物的名与实之间的关系。但语言其实只代表认知的清晰程度,存在着语言无法表达的事实也是一个事实,否则便不会有“欲辩已忘言”的说法。

杜甫虽然没有创造出BDO这样的词汇,但他的确拓展了认知的边界。同是生活在成都,杜甫并不满足于“海眼”这种唾手可得的结论。对于这两株震撼过他心灵的石笋,诗人以超越时代的洞察力加以判断:它们是古蜀国留下的遗迹。

《石笋行》共八句,一半的篇幅在写石笋,又用“立石为表”揭示了真相,剩下的四句则是在抒发感慨。杜甫感叹芸芸众生无知无识,不加思考地听信传言,进而联想到君王受佞臣蒙蔽,以致施政错谬、社稷倾覆。

几乎所有事都可以联想到国家大事、朝堂之上,是一种打有杜甫标签的情怀。屡经患难的杜甫,虽然已弃绝辅佐君王、经世济民之想,却改不了“处江湖之远则忧其君”的儒者底色。尽管如此,对于诗中突然而至的愤怒,我依然难以理解:百姓愚昧,可也不是石笋的错啊,有必要如此震怒吗?为什么突然就破口大骂呢,要跟两根没有知觉的石笋较劲。诗尾还说要将石笋掷向天外,放现在可算破坏文物了。

难道真的是他的性格问题吗?如《旧唐书》所言:“甫性褊躁,无器度。”《新唐书》则说:“(严武)最厚杜甫,然欲杀甫数矣。”剑南节度使严武对杜甫最好,还资助他建了草堂,然而几次想杀他,不知他是如何把好朋友得罪得这么厉害的。

友人在为本书做翻译,而我在读到《石笋行》的英文时,突然福至心灵,发现以前竟然根本没有读懂它的后半截。原来,杜甫是在以石笋喻人,还不仅仅是某一类人,而是可以落实到具体某一人——按照历代注诗者的说法,其人便是唐肃宗时的权宦李辅国。李辅国早年曾是高力士的仆役,后入侍太子李亨。安史之乱时,在马嵬驿,李辅国向太子建议杀杨国忠。公元756年,太子登基,是为唐肃宗。公元758年,李辅国任元帅府行军司马,掌握禁军,一时权倾朝野,连宰相、节度使这样的高官都要争相讨好他。

此时,再来读《石笋行》便会有新发现。“嗟尔石笋擅虚名,后来未识犹骏奔。”这一句非常有画面感,“骏”通“逡”,有来来往往之意。一群人不识石笋真面相,而往来奔走,聚集于其下——这哪里说的是愚民与石笋,分明说的就是一群趋炎附势之徒奔走于李辅国门前。

这是一个简单的比喻,本体是权贵,喻体是石笋。“安得壮士掷天外”,想扔的也并不是石笋,而是祸国殃民之人。

杜甫虽然是我最喜爱的诗人,但平心而论,这个比喻并不高明,联想十分生硬。抛开艺术性不论,从这首诗倒真可以看出杜甫的性格——能够拿刀威胁唐玄宗、能够捕杀唐肃宗张皇后的李辅国,他偏偏要写诗去痛骂。此时,我就相信《新唐书》中记载的剑南节度使严武欲杀好友杜甫一事的真实性了。

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。