打卡文成公主进藏路线,探寻唐蕃古道今昔变化,《跟着文成公主走唐蕃古道》节选——

生命禁区发现古文明

打卡文成公主进藏路线,探寻唐蕃古道今昔变化,《跟着文成公主走唐蕃古道》节选——

生命禁区发现古文明

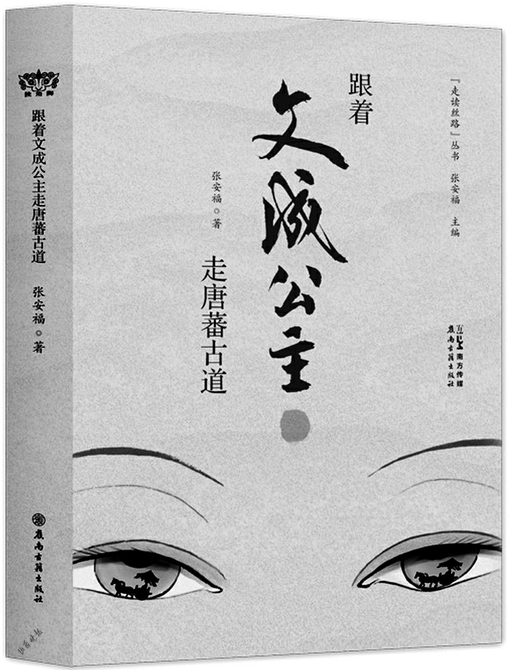

《跟着文成公主走唐蕃古道》

张安福 著 岭南古籍出版社

这是一次追随文成公主的足迹,探寻汉藏交融千年印记的人文之旅。作者将多年对唐蕃古道的田野调查、所见所感与史料记载紧密结合,考察了炳灵寺、日月山、倒淌河、贝纳沟、小昭寺等见证汉藏民族交流交往的自然景观与历史遗存,回溯了文成公主进藏和亲的故事。全书以生动的笔触与详实的调查,将散落在历史长河中的丝路文化碎片系统整合,近百幅考察图全景式展现唐蕃古道的波澜壮阔,历史与现实情景交融,自然与人文交相辉映,让读者真切触摸到丝路文化的发展脉络,感受到丝路文化传承的源头动力。

相传文成公主历经两年多的时间,才走完了坎坷崎岖的入藏之路。地势独特的青藏高原与周边地区的交通障碍,是藏地人民对外交往的最大瓶颈。但人类对于沟通交流的欲望打破了高原的封闭,长期的探索与努力将青藏高原与中原地区紧密联系在一起。今天的川藏线与青藏线正是其中两条重要的交通干道,其部分经行线路同千年之前的唐蕃古道重叠。

川藏线是我们考察的重点路线之一。川藏线自四川映秀镇西行,穿过卧龙自然保护区,翻越终年云雾缭绕的巴郎山,抵达西藏东大门昌都。从昌都向西经过类乌齐、巴青、索县、那曲至拉萨,是川藏公路北线的一段重要路程,和唐蕃古道的走向基本一致。当我们真正穿行在海拔极高的山路时,才知旅途的艰辛绝非虚言。今人如此,1300多年前文成公主入藏经行此地,交通道路想必更为艰险。

进入川藏线后的第一站为昌都。其地处横断山脉和三江流域,扼守西藏与四川、青海、云南交界的要冲,是吐蕃进入中原的天然捷径。当年,吐蕃联合羊同灭掉东女国后,这里就成为吐蕃重要的屯兵之地。

从类乌齐到昌都道路极为难行,最初到处是“炮弹坑”,许多落石尚未清理。尤其是当时类乌齐检查站附近有一段路被水淹没,底盘高的越野车能勉强通过,而我们的普通桑塔纳只能依靠谨慎无误的操作和斯文·赫定式的勇气踽踽而行。好在最终有惊无险。然而,跟在我们后面的小车就没有那么幸运了,战战兢兢地行驶,最终还是抛锚了。

从类乌齐到昌都的盘山公路道路狭窄,车辆相向而行,避让十分困难,转弯处常常发生迎头相撞的交通事故。尤其是珠角拉山路段,我们到达时,此地正在修建隧道,到处都在施工,交通拥堵。

安史之乱爆发后,唐朝对川蜀的防范心有余而力不足。诗人岑参因战乱从北庭回到长安,后赴嘉州刺史任时,作《送狄员外巡按西山军》一诗,“兵马守西山,中国非得计。不知何代策,空使蜀人弊。八州崖谷深,千里云雪闭。泉浇阁道滑,水冻绳桥脆。战士常苦饥,糗粮不相继。胡兵犹不归,空山积年岁”,道出了唐朝在川蜀一带军防薄弱。

唐蕃之间的拉锯战在后期愈演愈烈,连接川蜀与西藏之间的要道成为双方进行军事较量的核心区域。唐德宗继位后,吐蕃入侵剑南地区,李晟率军出征大渡河,与吐蕃交战并取得胜利,受到朝廷的嘉奖。唐宪宗赞誉其“垂饵虎狼,致威樽俎,刷宫庙之尘秽,回日月之光辉”。

靠近昌都的唐代维州(今理县东北)也是唐蕃双方争夺的要冲之地。吐蕃占领维州后,唐朝如鲠在喉,开始酝酿从川蜀地区攻入吐蕃的军事战略。贞元十七年(801年),吐蕃先一步攻陷麟州等地,兵逼京畿。危难之际,唐将韦皋率兵前往维州,展开了一场“围魏救赵”的精彩战役。唐军避开吐蕃在河西的兵锋,转而从四川方向剑指吐蕃。大和五年(831年),当心惊胆战的维州吐蕃守将悉怛谋举城来降时,李德裕向皇帝建议应从维州断其肘腋,径直攻入逻些。然而,此时的唐王朝早已丧失了英勇奋发的锐气,此前吐蕃攻进长安的阴霾仍未散去,牛僧孺一派苟且偷安的态度在朝廷内外占了上风。唐文宗诏令李德裕遣返前来的吐蕃降者,拒绝了悉怛谋的投降。这反映了唐后期统治者缺乏远见卓识与开边拓境的心胸,被遣回的悉怛谋及其随从随即被吐蕃清洗,唐朝失去了在唐蕃西南边境线上最后的反击机会。

如今,昌都地理位置依然重要,作为川藏公路和滇藏公路的交会点,这里是川藏线的咽喉之处,连接四川与藏区。直至今日,生活在昌都的市民也以川蜀民众为多。此外,该地和临洮一样,也是茶马古道的重要节点,处于商贸交流往来的枢纽位置。

走进昌都街区,只觉开阔明朗,充满了现代化气息。市中心繁华的茶马广场自千年前就在此,想必当年文成公主到昌都时,内心也会对这里鳞次栉比的蜀地建筑感到亲切,以此聊慰乡愁。

青藏高原通常被认为是生命的禁区,很难想象早期文明会在如此高寒且恶劣的环境中诞生。然而,考古发现表明,在距今5万至1万年的旧石器时期,西藏境内已有人类活动的踪迹。当时,人们已开始使用石制工具,主要以狩猎和采集为生。到了新石器时代,西藏先后孕育出卡若文化、曲贡文化和藏北细石器文化三大原始文化。

在藏语中,“昌都”为“水汇合处”之意。扎曲河和昂曲河在昌都相汇为澜沧江,在两山之间冲积出较平缓的台地,孕育出丰富灿烂的早期文明。1977年,卡若文化的发现,说明距今约4000-5000年前昌都就有了新石器时代晚期的文化,展现了西藏先民的原始社会生活状态。我们从昌都市驱车沿澜沧江南行,行驶11千米左右,到达卡若村。卡若文化遗址位于澜沧江西岸,海拔约3100米,是现今已经发掘的海拔最高的新石器文化遗址,总面积约1万平方米。

我们来到这里时,正巧碰见一位年轻的藏族妈妈在值班,她怀里抱着一个两岁左右的小男孩,很是可爱。在她的指引下,我们得以勘察遗址的发掘区。在我们到达时,这片区域正在修筑遗址公园,四周绿树成荫,仔细观察发掘的区域,能够辨别出土层的构造及原始建筑的痕迹。这个原始村落规模不小,在已发掘的区域内,建筑遗存居多。结合考古资料可知,其中房屋遗址31座,窑穴1个,灰坑数个,墙2面,并有石台和石板铺砌的道路痕迹。遗址内还出土了7968件石工具,366件骨工具,2万余片的陶片和30件装饰品,以及粟米、动物骨骼等,体现了早期藏地游牧和狩猎结合兼营农业的社会生产方式。

卡若文化中的原始建筑对后世藏族建筑风格影响极大,最具代表性的便是遗址晚期的碉楼式建筑,堪称藏地民居的鼻祖。东汉时期这种碉楼式的建筑被称为“邛笼”,而“碉楼”的名称可追溯到清代乾隆年间。此外,卡若地处川、滇、藏三省交界处,它的社会文明与文化的发展并不是独立存在的,而是带有不同地域文化相互渗透、融合的痕迹。此地出土的肩石斧、磨制条形石斧、凹背直刀石等,在甘肃马家窑遗址中也曾大量出土;遗址中出土的粟,可以印证当年卡若地区与黄河流域的农业文明交往的历史。

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。