75岁词人笔耕黄河40载,携手80后唱作人

《黄河我心中的歌》传承血脉里的山西DNA

75岁词人笔耕黄河40载,携手80后唱作人

《黄河我心中的歌》传承血脉里的山西DNA

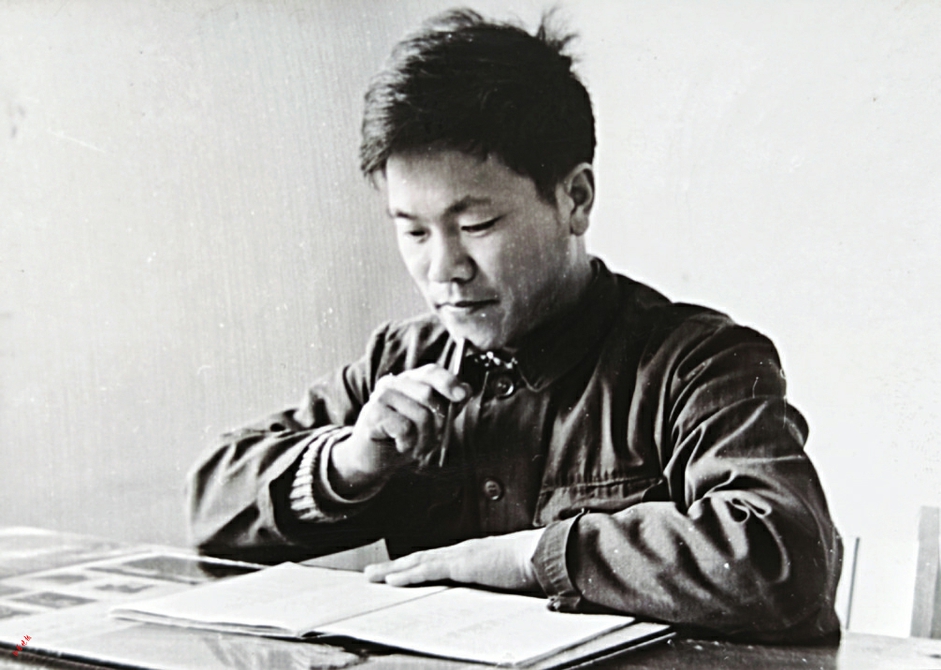

1985年,闻鸣创作《黄河母亲河》时的照片。

崔凤岐在工作中。

张利军在录音棚工作照。

翟旭琴在演出中。 图片由受访者提供

扫码看视频

“黄河吆,古老的河吆……”一声深沉的呼唤,随着黄河号子的回响,瞬间将听众带进这条大河的千年时空。

对山西歌唱家翟旭琴而言,这首歌是她以曲作者和演唱者身份向母亲河的第一次真诚告白;这首歌也是词作者闻鸣,跨越四十年的黄河叙事在新时代的激荡回响。

几周前,歌曲《黄河我心中的歌》在网络平台首发。7月1日、7月5日,该作品曲作者和演唱者翟旭琴、词作者闻鸣,先后接受山西晚报·山河+记者采访。在两位山西文艺工作者心中,黄河不只是单纯的地理符号,更是流淌在血脉里的山西基因,是古老母亲河在新时代的青春交响。

翟旭琴为母亲河谱曲献声

翟旭琴的名字,在山西音乐界并不陌生。

从山西省推新人大赛一等奖,到演唱国防大学交响组歌的三首作品收获双金一银;从原创歌曲《爸爸妈妈》《红豆思》被央视选用,到为电影《山高人为峰》献声……翟旭琴凭演唱实力在音乐领域不断深耕。

作为山西省交响乐团的独唱演员,翟旭琴曾在壶口瀑布岸边,与百人交响乐团一同面对奔腾的黄河演奏。“当交响乐在黄河边响起,那种心潮澎湃,是坐在音乐厅里永远无法想象的震撼。”这份直击心灵的现场体验,成为她日后谱曲时最深沉的情感底色。

当山西本土词作者闻鸣拿着新创作的黄河歌词找到她时,她即刻感到了宿命般的召唤。“咱们山西在大力推广黄河文化,这是我们的母亲河。拿到这个词,我觉得必须写,这是流淌在我血液里的声音。”翟旭琴如是说。

创作过程远非一蹴而就。由于演出密集,翟旭琴坦言“静不下心”。词作者的催稿电话接踵而至,她始终觉得“酝酿不够”。转机出现在那个飘着酒香的贵州的清晨,雨声、远山、空气中弥漫的酱香,汇成奇妙的催化剂,旋律如黄河奔流般自然涌动,仅一小时,她就将曲子一气呵成。

“反复听,打磨,总觉得还有问题。”翟旭琴追求极致,五易其稿,甚至调整了个别歌词以求演唱更顺口。“灵感是一刹那的事,但表达需要无数次打磨。”最终,她将黄河水的起伏绵长化为苍劲的旋律线条。副歌“你是东方文明的摇篮”处旋律推向高音区,她用大跳音程表现黄河的磅礴气势。

“唱了太多别人的黄河,这次我想用自己的旋律说话。”翟旭琴说。

词作者闻鸣40载“黄河情”

当翟旭琴在谱纸勾画时,75岁的闻鸣正在书房擦拭1985年赞美黄河的词曲。当年,半导体收音机流淌着《啊黄河》的“每周一歌”,开启了他40年的黄河叙事。

用爱的笔触、美的旋律赞美黄河,是生于斯、长于斯的词作者闻鸣,几十年来始终未曾放弃的强烈愿望和不懈追求。从上世纪80年代至今,闻鸣关于赞美黄河的歌词创作了十余首,有4首先后被作曲家插上了音乐的翅膀。其中,歌曲《啊黄河》曾被黄河流域九省区广播电台在同一时段播出,受到了广大听众的一致好评。

几十年来,随着时间的推移和黄河的日新月异,闻鸣根据时代发展的需要,每隔几年都会对“黄河”主题作品进行修改、充实以及全新创作。他说:“黄河在变——泥沙少了,湿地多了。河畔的人也在变——从生活劳作到追逐梦想。”

由1985年的《黄河母亲河》到后来的《啊黄河》再到现在的《黄河我心中的歌》,他的歌词,从上世纪80年代的“劈青甘峻岭,跨宁蒙城郭,穿秦晋峡谷,漫鲁豫沟壑”,变成了现在的“劈开千山万岭,穿越黄土高坡,滋润神州大地,环抱城乡村落”;从90年代初的“叩开了千百座灿烂的石窟,留下了无数个美丽的传说”,变成了现在的“看尽那沧海桑田风云莫测,阅尽那天下故事人间传说”“你是东方文明的摇篮……”他的歌词,从早期侧重于黄河的地理意象,变成了现在凸显黄河历史的厚重。而“撒下一路珍珠,装点一路春色”“描绘那新时代的波澜壮阔”,则闪耀着追梦的时代色彩。

新作《黄河我心中的歌》歌词字里行间,不难看出作者对黄河真切而深沉的爱。闻鸣说:“借新作唤起人们对母亲河的情感共鸣,并以黄河的奋斗精神和不屈意志奋进新时代,站在新起点,走向新未来。”

两代人的黄河交响与山西基因

如果说翟旭琴的作曲是黄河的青春激浪,词作者闻鸣的笔端则沉淀着黄河的岁月泥沙。

这首歌的每个音符都跳动着山西基因:当闻鸣写下“滋润神州大地”时,眼前浮现的是山西碛口古镇的黄河滩;翟旭琴在首句“哎,黄河吆”注入了黄河号子呼唤感的同时,也充满了作为黄河儿女的自豪感。

“黄河孕育了河东文化,而河东又是华夏文明的起源之地。因此,作为滨河而居、生生不息的河东儿女,对黄河的深厚情感与生俱来。”出生于山西运城的词作者闻鸣说。

翟旭琴是与他合作的第四位“黄河”系列曲作者。“她的作品个性明显,音乐灵感独特,旋律里既有‘看尽沧海桑田’的苍茫,也有‘书写追梦人承诺’的明亮,这是当代唱黄河该有的样子。”闻鸣如此评价这位与他不同时代却默契十足的合作伙伴。

翟旭琴从演唱者到创作型音乐人的蜕变,始于为吕梁创作的《新天新地新吕梁》。此前线上录制百余首歌曲的实践,意外为她打开了作曲之门。当有作品音域不适时,她尝试自行修改旋律,竟获得作曲家“你学作曲吧”的鼓励。

在《黄河我心中的歌》中,翟旭琴将创作根植于对歌词的深度解读:“每一首歌,我都要先读几十遍甚至上百遍歌词,在脑中形成画面,让旋律和画面连接。”她在首句设计了下滑音与自由延长,“这是黄河岸边船工号子的记忆,要让第一个音符就钩住黄河的魂。”她还在间奏融入唢呐、黄河鼓等山西元素,留住黄土的粗粝与传统特色。

演唱上,她融入“民通”唱法,追求“沧桑感与张力的结合”,将母亲河的宏大叙事融入自己作为母亲的“小爱”体悟,使情感更显细腻真挚。“黄河不只有惊涛,也有月下的柔波”,翟旭琴说。而编曲崔凤岐、录混张利军的辛勤工作,实现了黄河浪涛与旋律上的完美叠合。词曲作者再三“感谢两位老师的付出”。

翟旭琴的很多原创作品,都能产生地域共鸣,从为和顺创作《和和顺顺》,到《云顶之上》谱写康养山西,她坚持本土深耕。

闻鸣40余年坚持黄河主题创作,通过音乐语言紧扣黄河的史诗气质与时代精神,他的创作始终贴着三晋大地行走。

《黄河我心中的歌》的创作者,正是三晋文艺“守正出新”的践行者——守的是黄土地的文化基因,出的是现代语汇的当代表达。

一条河与一群人的双向奔赴

“黄河吆,青春的河吆”!

这呼唤,如在山谷间回响,是演唱者对母亲河的献礼,也是词作者四十年黄河文本的青春回响。它不仅是一首歌的尾奏,更是黄河“从古老到青春”的意象升华。

在山西,太行山铸就脊梁,黄河水奔涌血脉,这是艺术最深的矿藏。

近年来,山西推出了交响乐《黄河》、舞剧《吕梁英雄传》、鼓乐舞诗《大河之东》等一批有筋骨、有道德、有温度的黄河文化优秀文艺作品。

用新时代话语讲述黄河故事,是一群人正在奔赴的使命。

“千里走黄河”的山西晚报·山河+记者沿黄河19县市行走记录变迁;壶口瀑布岸边交响乐在翟旭琴内心深处产生同频共振;闻鸣在书桌前擦拭泛黄的词谱并呈现新的表达……他们都在进行一场与母亲河的双向奔赴。

这不仅是对一条河的敬意,更是血脉基因在新时代的觉醒与奔流——黄河之水滋养的文化DNA,总会在不同的时代,找到与之共鸣的山西音乐,唱出这条河永不枯竭的赞歌。

黄河,我心中的歌!

山西晚报·山河+ 记者 李霈霈

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。