于成龙与陈廷敬的交往

于成龙与陈廷敬的交往

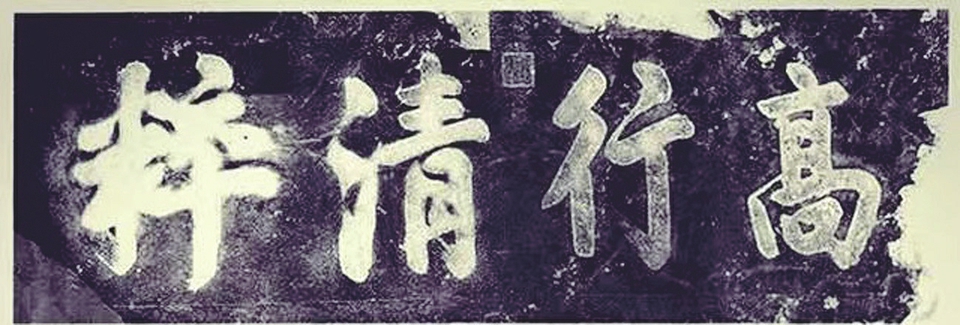

康熙手书赐匾——高行清粹(拓片)

方山县峪口镇张家塔村,于成龙曾孙于大檀所题“敦厚家风”木刻版匾额

家世渊源与早年砥砺

明万历四十五年(1617年),于成龙生于永宁州来堡村。其家族自元代起即为当地望族,至明清之际虽渐趋中落,仍保有耕读传家之传统。方山于成龙廉政文化园所藏《于氏宗谱》载,其远祖于坦曾任明代大中丞,族中祠堂悬“清忠世泽”匾额,可见家风之渊源。于成龙少承庭训,攻读四书五经,然科举屡试不第,明崇祯十二年(1639年)仅中副榜贡生,遂居家设馆授徒,兼理农事。这段乡居经历深刻塑造其价值观,现存于故居的“天理良心”匾额拓片(原物毁于战乱),笔势雄浑,足见其早年立世之精神圭臬。

清顺治十八年(1661年),已四十五岁的于成龙以“此行绝不以温饱为志”之决心,赴任广西罗城知县。临行前,其母李氏托人书“致君泽民”四字相赠。彼时罗城地处蛮烟瘴雨之地,“县中居民仅六家,无城郭廨舍”(《于清端公年谱》),于成龙却以“铁腕治盗、宽仁抚民”之策,三年内使“流亡载道”之邑变为“弦歌之声复闻”的乐土。其治罗经验后被刻入《于成龙治罗城碑记》,原碑现存于罗城博物馆,碑文“以实心行实政”之语,实为其一生施政之缩影。

明崇祯十一年(1638年),陈廷敬生于泽州皇城村。陈氏家族自明中叶崛起,至廷敬祖父陈经济时,已成为“业儒服贾,富甲一方”的乡绅望族。皇城相府内保存的《陈氏家乘》记载,家族设“南书院”供子弟攻读,聘名师讲授经史,同时经营铁货、丝绸贸易,形成“儒商互济”的独特模式。廷敬自幼颖异,四岁能诵《三字经》,九岁赋《牡丹诗》惊煞乡邻,顺治十五年(1658年)中进士,改庶吉士,赐名廷敬,取“廷前敬立”之意。

现藏于阳城陈廷敬纪念馆的《陈廷敬会试墨卷》残页,虽仅存“民为邦本”一节,然其论“治天下者,必以养民为先,养民之道,在薄赋敛、省徭役”,已显露出早年民本思想。清康熙五年(1666年),廷敬任翰林院检讨,充《世祖实录》纂修官,因学识渊博,深得大学士卫周祚赏识,自此跻身翰林院清流之列。此时的陈廷敬,与远在罗城的于成龙虽未谋面,却同受晋地“义利之辨”文化浸润,为日后交往埋下伏笔。

政见共鸣与宦海互助

清康熙十九年(1680年),于成龙因在湖广黄州任上平定“东山之乱”有功,不久擢升直隶巡抚,成为掌管京畿的封疆大吏。时直隶“豪强占田万亩,贫民无立锥之地”(《清实录》),成龙到任后即雷厉风行整顿积弊,清丈土地、严惩贪墨,却遭京官集团侧目。次年秋,陈廷敬以翰林院侍讲学士衔奉使保定,两人首次会面。

阳城陈廷敬纪念馆藏《午亭文编》稿本中,有《保定晤于公记》残篇,述及此次交谈:“公(于成龙)言及直隶田赋之弊,眉峰深锁,谓‘若不核实地亩,厘清欺隐,恐百姓永无宁日’。余(陈廷敬)因言:‘朝廷考成之法,当以民生为要,可仿明张居正一条鞭法,清丈田亩,按亩征银,兼查库银亏空’。公击节称善,曰:‘此策若行,天下吏治当为之一新’。”这段记载虽经后人整理,仍可窥见两人在“清丈田亩”“整顿吏治”等议题上的高度共识。

值得注意的是,陈廷敬此次保定之行具有特殊政治背景。康熙皇帝欲整顿畿辅之地、巩固皇权,故派亲信近臣考察地方大吏。此次会面后,陈廷敬向康熙密奏“于成龙忠勤可靠,可担大任”,为于成龙日后晋升埋下伏笔。

清康熙二十三年(1684年),陈廷敬升任左都御史,上疏《请严饬吏治疏》,提出“州县官三年考成法”,主张以“垦荒数额、刑案结案率、盗贼缉捕数”为考核标准,“称职者超擢,不称职者罢黜”。此疏现存于中国第一历史档案馆,朱批“着吏部详议”,后成为清初吏治改革的纲领性文件。巧合的是,于成龙在直隶、两江任上推行的考核制度,与陈廷敬建议如出一辙。方山于成龙廉政文化园藏《于成龙考成条例》抄本,明确规定“州县官每年须开垦荒地十顷以上,审结积案八成以上,盗案破获率超六成”,足见二人改革理念的深度契合。

清康熙二十二年(1683年),于成龙在两江总督任上遭江宁布政使蜚语中伤,称其“私受盐商贿赂”。陈廷敬闻知后,不顾自身安危,查阅户部盐税档案,发现亏空实为前任官员所为,遂上疏《为于成龙辩诬疏》,直言“于公之廉,臣素知之,若以莫须有之罪加诸忠臣,非惟寒天下清官之心,亦失圣上求贤之意”。此疏言辞剀切,康熙阅后颇为震动,特遣刑部侍郎赴江南彻查,最终还于成龙清白。

康熙四十九年(1710年),陈廷敬奉命主持编纂《康熙字典》。于成龙虽已去世多年,但其子于廷翼、孙于准皆参与校勘工作。阳城皇城相府“中华字典博物馆”藏《康熙字典》初刻本,卷末有“于准校阅”落款,可见于氏家族对陈廷敬文化事业的支持。此外,陈廷敬主持修订《明史》时,特别采录于成龙事迹入《循吏传》,称其“操履清洁,始终一节,为清代廉吏之冠”,使于成龙形象永载史册。

康熙二十五年(1686年),陈廷敬第三子陈壮履之女嫁于成龙之孙于准之子于大梴,两家结为姻亲。陈廷敬曾为于准题写“世济其美”匾额,悬于方山于氏宗祠,意为“世代传承美德”。于准在陈廷敬晚年,多次赴京探望,参与编纂《陈廷敬文集》。

精神传承与历史定格

康熙二十三年(1684年),于成龙病逝于两江总督任所,享年六十八岁。陈廷敬闻讣,悲痛不已,亲撰《于端清公传》,详述其生平功绩,尤其强调“其在罗城也,与瑶民同甘苦;在黄州也,平叛匪如烹小鲜;在两江也,日食粗粝,衣穿布袍,虽古之循吏,未能过也”。此传收入《午亭文编》,康熙二十五年刻本现存于阳城陈廷敬纪念馆。

与此同时,朝廷遣官为于成龙撰写墓志铭,现存于方山于成龙廉政文化园的碑刻记载:“公之廉,天下无两,其治民也,如父母之爱子;其事君也,如手足之卫腹心。”对比传记与墓志铭,前者侧重事迹叙述,后者侧重官方评价,二者共同构建出于成龙“廉能兼备”的历史形象。

晋地民间关于二人的传说甚夥,最著名的是“陈廷敬还礼”故事:相传陈廷敬之子大婚,于成龙遣人送土布三匹、小米两袋为礼,附信曰“礼轻义重,勿效奢靡”,陈廷敬欣然受之,并回赠《朱子家训》刻本。此传说虽不见于正史,却在吕梁、晋城等地广为流传,被编入地方民间文化传说故事文本,成为“清廉交往”的典范叙事。此外,方山民间还流传“于成龙智斗陈廷敬”的笑话,称二人曾以对联互谑,虽属附会,却体现出民众对名臣的亲近感。

于成龙以“廉能”立世,陈廷敬以“清勤”辅政。看似路径不同,却共同诠释了“以天下为己任”的担当。从保定会面的理念共鸣,到朝堂之上的相互砥砺,再到家族联姻的文化共振,二人的交往始终贯穿“廉”“义”二字。他们的故事,如同一面镜子,既照见清初官场的风云变幻,亦映现出中国传统政治文化中“廉能兼美”的理想追求。

张利芳

本栏图片由山西省于成龙廉政文化研究会闫卫星提供

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。