【留住抗战记忆】三件武器背后的英雄传奇

【留住抗战记忆】三件武器背后的英雄传奇

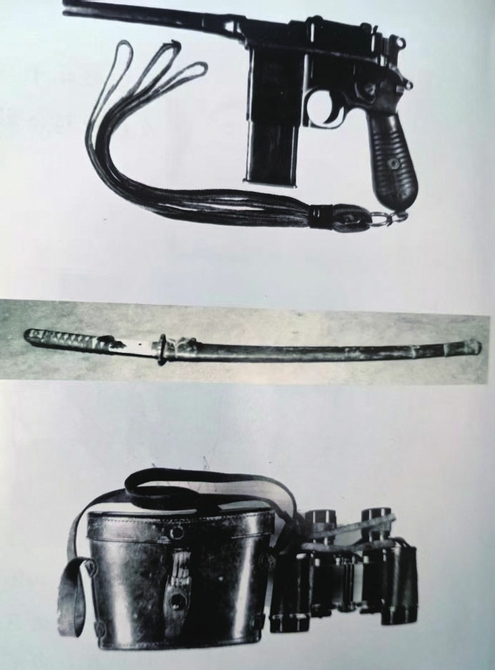

赵正午使用过的枪、刀、望远镜

1937年忻口战役后,11月6日,日军占据忻县县城。忻县人民在中国共产党的领导下,迅速组建抗日武装,与来犯之敌展开殊死斗争。赵正午便是在这样的斗争环境中,由我党培养成长起来的革命英雄。

赵正午,忻府区北义井乡安邑村人,从小家境贫寒。1937年底,东忻县(忻口战役发生后,忻县以北同蒲铁路为界,划分为东西两个战略区,路东称为东忻县,属第一行政区;路西称西忻县,属第二行政区)在晋察冀边区领导的指导下,成立了由民兵组成的人民武装自卫队——忻县连。从小饱尝家国苦难的赵正午毅然报名参加。1938年6月,忻县连改编为东忻县基干自卫队,负责抓捕汉奸、袭击敌人炮楼、为党报送情报等工作。1939年初,根据形势发展需要,东忻县基干自卫队改称东忻县公安警卫队,主要任务是看守犯人、配合东忻县县委工作、打击小股敌人武装等。1940年春,抗战形势异常残酷,为进一步加强东忻县抗日武装力量,东忻县县委又从忻县警卫队中抽调人员,并吸收青年民兵参加,组建了东忻县基干游击队,又称“基游队”。1940年夏,东忻县基游队已成为拥有百人的武装力量,下设三个中队。赵正午在工作中表现突出,出任其中一个中队长,负责开展东忻县的敌后工作。

赵正午在与日寇和伪军的战斗中,使用最多的是三种武器,即手枪、大刀和望远镜。手枪,即德国毛瑟军用手枪,由我军改装配置。该枪型于1895年由德国毛瑟公司生产,经改装后由一次性装10发子弹发射变成20发。这种枪管长约140毫米,口径7.63毫米。由于枪套是一个木盒,故又称这种枪为“匣子枪”“盒子炮”,或“驳壳枪”。我八路军和游击队在抗战时期广泛使用。大刀,即日军95式士官军刀,始于日军侵华前为下级士官专门设计并配发的军刀,刀身采用镍合金钢材机械加工,刀身开设血槽,刀柄大部分为木质,全长101.8厘米。抗战期间,日军不少军刀被我八路军和游击队缴获,成为我对敌作战的武器之一。日本昭和十年(1935年)对应的是日本纪年2595年,该军刀因此得名。抗战期间,赵正午在战斗中缴获了一把这款军刀。望远镜,即蔡司8×30军用望远镜,是由德国蔡司公司于1920年前后研制生产的一种两筒军用望远镜,具有较高的放大倍数和物镜直径,适合远距离观察和战场侦察。抗战初期流入我国。该望远镜长16厘米,宽11厘米。忻口战役后,为忻县游击队在战场上缴获。

由于赵正午作战机智勇敢,多次打击敌人,忻县日寇对他恨之入骨。1941年12月4日,赵正午回家探望母亲,并和村干部交谈抗日工作,不小心被村里的汉奸发现,报告了日军。夜半,他准备前往东忻县令归村驻地时,被化装成“百姓”的日军抓捕。在监狱的40多天里,他积极联系在押爱国志士和抗日难友,策划越狱行动。1942年1月中旬的一个夜晚,他们发出“冻死人呀”的吼声并跺脚制造噪音,趁机用剪刀刮开铁锁、拗断脚链,打开了内门。因外门无法突破,赵正午指挥大家搭人梯,最终有70多人成功脱逃。此事在忻县广为流传,百姓将其事迹神化,称为“赵正午炸监”;后来有人将他比作《平原游击队》中的李向阳,称他为忻县“李向阳”。

张斯直

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。