每一道刻痕都在告诉我们,不能遗忘!

——对话《山西抗日根据地红色版画经典文献》主编张汉静

每一道刻痕都在告诉我们,不能遗忘!

——对话《山西抗日根据地红色版画经典文献》主编张汉静

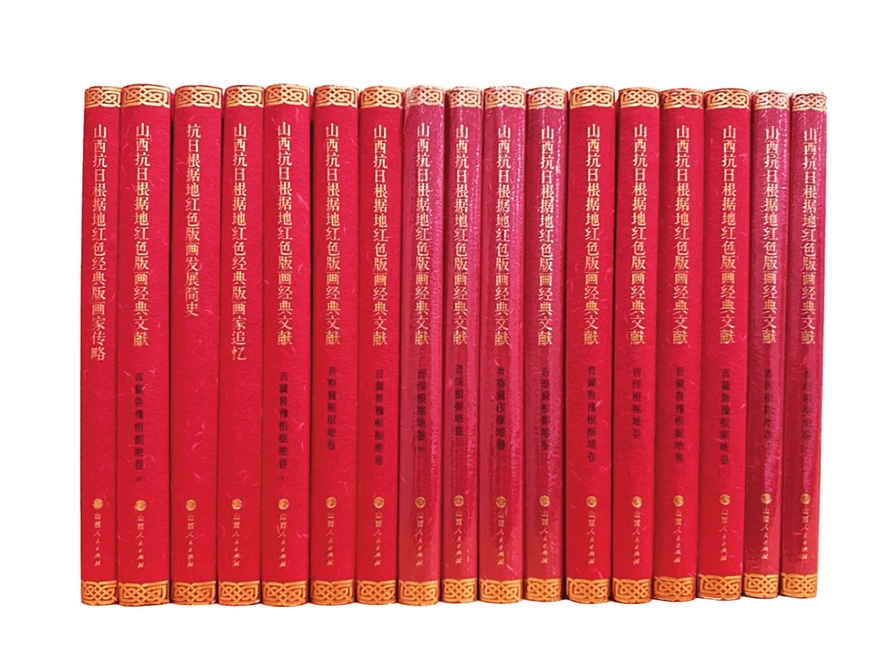

《山西抗日根据地红色版画经典文献》立体还原了中国共产党在山西抗日根据地的文化抗战实践,兼具艺术史与抗战史双重价值。

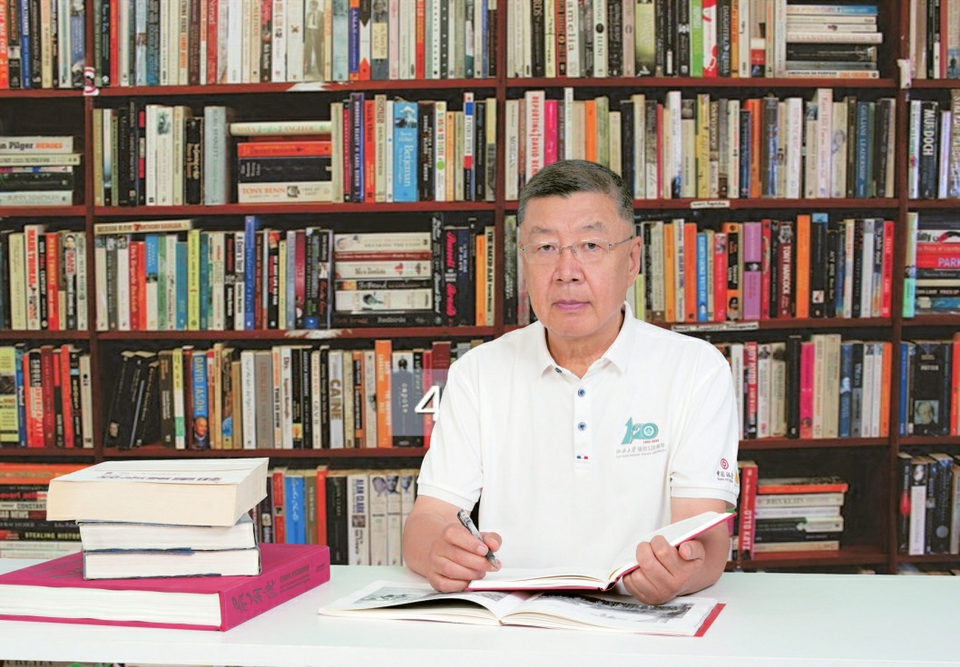

张汉静 哲学博士,现任山西传媒学院山西红色文化资源研究中心主任、教授,博士生导师。

力群版画《抗战》(1937年)。

当时,山西作为重要的抗日根据地,涌现出一批杰出的版画家,他们以木刻版画为武器,宣传抗战,鼓舞军民士气。比如,力群、彦涵、牛文、苏光、李少言等,他们多数人在根据地从事美术宣传,创作了大量反映武装斗争、政权建设、生产运动、文化教育的作品,成为革命文艺的重要组成部分。

在今年第四届全民阅读大会中,由山西省委宣传部组织指导、山西传媒学院张汉静教授主编的《山西抗日根据地红色版画经典文献》入选2025年“山西好书”上榜作品。作为“文献+研究”的典范,该书系统整理并首次完整呈现了1600余幅珍贵的山西抗日根据地红色版画,立体还原了中国共产党在山西抗日根据地的文化抗战实践,兼具艺术史与抗战史双重价值。6月30日,记者与主编张汉静教授就《山西抗日根据地红色版画经典文献》的研究编撰过程,以及如何构筑红色文化的研究实践展开深入的交流。

木刻版画

抗日根据地的全景图

记者:一提到版画,我们首先想到的是黑白木刻作品,特别是在山西抗战年代,涌现出很多与革命宣传、红色题材相关的版画。您主编的《山西抗日根据地红色版画经典文献》(以下简称《文献》),想给当代的读者带来一种什么样的新体验?

张汉静:大众对版画的印象主要受传统木刻的影响,认为版画风格就是黑白色、技法单一,或者就是简单的复制,艺术价值常被低估。实际上在上世纪30年代,版画的出现是非常“时尚”的。当时,鲁迅在上海举办“木刻讲习会”,推动了中国新兴木刻运动。新兴木刻强调“创作版画”,区别于传统分工制作的复制版画,使版画成为革命宣传的重要工具。当时,山西作为重要的抗日根据地,涌现出一批杰出的版画家,他们以木刻版画为武器,宣传抗战,鼓舞军民士气。比如,力群、彦涵、牛文、苏光、李少言等,他们多数人都是在延安鲁迅艺术学院学习木刻,然后在根据地从事美术宣传,他们创作了大量反映武装斗争、政权建设、生产运动、文化教育的作品,成为革命文艺的重要组成部分。现在看来,他们的作品不仅具有艺术价值,更是抗战历史的珍贵记录。《文献》就是用编年体的方法,从直观、具象化的角度,全景式地反映根据地基层的政治经济、铁血抗战和社会文化内容,让今天的读者通过版画艺术形式了解到当时生动的历史情景,来感受山西抗日根据地红色文化的独特内涵与永恒魅力。

记者:翻开这套《文献》,几乎每一组图文都是一个精彩的故事。一个小小的版画,如此丰富地记录了山西抗日根据地的军民抗战和生活的细节场景,是否说明这种艺术形式在当时的作用是很大的?

张汉静:抗战时期,著名版画家胡一川带领鲁艺木刻工作团从延安出发,穿越日军封锁线,抵达太行山抗日根据地开展宣传活动。沿途通过巡回展览,宣传抗战思想。在巡展时,老百姓追问“为什么画中人脸上长了许多毛毛”“为什么是花脸、阴阳脸”等等,说明展出的作品太“欧化”,群众看不懂,接受度不高。针对巡展的效果,鲁艺木刻工作团总结经验,决心创造中国百姓喜爱的艺术风格,开启了版画创作民族化、大众化的探索。他们从山西民间传统年画中汲取养分,创作了一批老百姓看得懂、易接受的作品,深受根据地军民的喜爱,成为传达党的声音、激发抗战热情、开展对敌斗争的重要形式。木刻版画的特点是制作简单、成本低廉,黑白对比非常鲜明,直抒胸臆,无须文字说明,老百姓能一眼看懂,非常利于传播。抗战中版画讲述了军民作战的场景,描绘了社会动员的细节,刻画了英雄人物形象,呈现了根据地建设成就……在一幅幅黑白色的小画里,刻满了山西红色抗战的生动故事。

创新形式

让红色版画“会说话”

记者:这样大型多卷本的《文献》出版,在国内也不多见,在资料编纂上具有填补版画图像史料不足的作用。在研究过程中,是怎么想到用“以图引文,以文载图,图文互应,文史互证”的形式来表现的?

张汉静:《文献》汇集了山西抗日根据地1600余幅版画艺术作品,从研究价值上讲,确实是厚重的、沉甸甸的。在编撰的过程中,我们采用“以文载图”“以图引文”的形式来突出版画研究中图与文既联系又统一的有机关系,再现版画的社会情境、文献价值、精神内涵及社会意义,以全方位、立体化、全景式地呈现版画原本的创作背景、创作思想及表现内容。同时,在丛书的编撰中,我们采用了简体字和横排版的形式,让历史文献从学术圈里走出来、从档案里解放出来,实现历史语境向现代语境的转化,最大化地发挥文献的教育功能。

记者:在当下全民阅读的氛围中,您希望这套丛书面向哪些读者群体?是否会推出数字化版本来扩大传播影响力?

张汉静:目前出版的《文献》是《山西抗日根据地红色文化经典文献大系》丛书中的第一个系列,整体丛书分为版画、歌曲、新闻、戏剧、影像、文学等六个系列,最终以“文献+研究”、100册图书、3000万文字的成果奉献给读者。近期,我们已完成了《山西抗日根据地红色歌曲经典文献》《山西抗日根据地红色新闻经典文献》的编撰和研究,山西人民出版社正在紧张编辑出版中。在丛书的编撰过程中,我们坚持历史唯物主义的理论指导,坚持以人民为中心的研究理念,坚持系统性的研究方法,坚持深入研究文化软实力与文化主导权的学术定位,坚持理论探索与注重实践相结合的实证研究,打造经得起历史检验的学术精品,为子孙后代留下永恒的精神财富,让红色文献焕发出新时代的光芒,吸引更多的大众读者来了解山西抗日根据地的红色文化。同时,我们还尝试运用新媒体手段来丰富丛书的表达形式,比如,在“红色歌曲”系列里,我们选取部分歌曲,制作了由民间传唱人、文艺工作者和高校师生演唱的小视频;在“红色文学”系列中,设计加入朗诵者的音频,扩大山西抗日根据地红色文化的影响力和传播力。

英雄从未走远

精神永恒闪耀

记者:从2018年开始,您就组建“山西抗日根据地红色文化”研究团队,致力于山西红色文化丛书的编撰和研究,那么在这些年中,您的内心是否也会从某一件作品或者一些人物故事中,受到极大的触动?

张汉静:是的,比如我们在山西抗日根据地红色新闻的研究中,红色报人的英勇事迹让我们深受感动。抗战期间山西抗日根据地涌现出一批以笔为枪的红色报人,他们通过报刊宣传抗日思想、动员群众、成为文化战线上的重要战士。红色报人何云,时任《新华日报》华北版社长、总编辑,在1942年日军大“扫荡”中,报馆化整为零,一边跟敌人战斗,一边坚持出报,背起“报馆”打游击。危急时刻,他同身边的人说:“不要把子弹打光了,留下最后两颗,一颗打我一颗打你自己,我们决不当俘虏。”何云在战斗中壮烈牺牲,年仅37岁。时任《新华日报》华北版总会计师的黄君珏,被敌人围困在山洞中,弹尽粮绝后,她飞身跳崖,壮烈牺牲,这一天正是她30岁的生日。红色报人赵石宾,时任《抗战日报》的总编辑,在晋西北最困难的时期坚持游击办报,三日出一刊,每刊数万字。他为党的新闻事业熬尽了最后一滴血,病逝时年仅28岁。我们撰写的18位红色报人,大多数人家境优渥、学识深厚,不管是通过家庭关系,还是个人能力,都能有一份薪资可观的工作,过丰衣足食的生活,可他们还是义无反顾地投身革命,甘心清苦,甘心牺牲。

记者:相信您和您的研究团队也在编撰过程中受到红色文化精神力量的感染,那么将来,当这100册图书走近读者时,您希望年轻一代的读者通过这套丛书感受到一种怎样的红色力量?

张汉静:我们通过《山西抗日根据地红色文化经典文献大系》大型历史文献丛书的编撰与研究,努力构建山西抗日根据地红色文化研究的学科体系、学术体系和话语体系,打造红色文化研究的“山西学派”。我们相信,当《山西抗日根据地红色文化经典文献大系》丛书走进读者视野时,年轻一代将触摸到穿越时空的精神脉搏——英雄从未走远,精神永恒闪耀。他们的故事,不仅属于过去,更照亮未来。愿每一位读到这些英雄事迹的年轻人都能铭记:这片土地上的和平与繁荣,是无数像他们这样的人,用生命换来的,我们一定要珍惜今天的幸福生活。这套丛书不仅是对历史的回顾,更是对红色基因的当代激活。我们希望读者能从中感受到——信仰的力量、创新的智慧、为民的初心、斗争的艺术。正如红色报人“用笔对抗刺刀”的故事教会我们:真正的力量不在武器的悬殊,而在于精神的高地。这,就是我们编撰的初心与期待。

本栏图片均由受访者提供

本报记者杨凌雁

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。