蛇形陶塑:跨越时空的远古精灵

蛇形陶塑:跨越时空的远古精灵

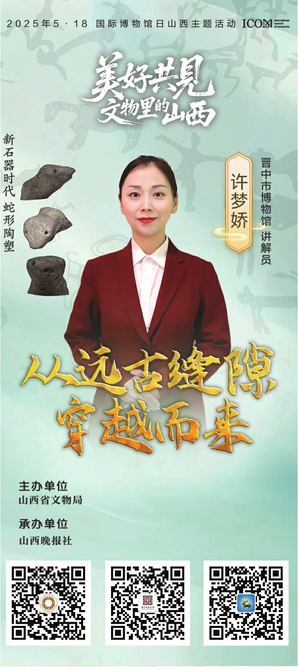

文物名:蛇形陶塑尺寸:长5厘米,宽2.5厘米

时代:新石器时代出土地:晋中市太谷白燕遗址

藏宝地:晋中市博物馆

讲述者:许梦娇

2025年,乙巳蛇年。据考证,蛇最早出现于1.5亿年前,比人类的历史要早得多。当你徜徉在博物馆内,是否见到过很多以蛇为原型的文物:绘制在青铜器上的蛇形纹饰,或者是一件掐金镂空的蛇形装饰品,抑或是壁画中的蛇形玄武图案……无论怎样,文物中的蛇诠释着古人对其存在和自身价值的多重表达,它既是灵性的象征,又是阴柔的化身,灵动且多元。

这是一件蛇形陶塑,整体仅有成人拇指大小。在距今约5000多年前的新石器时代,这件“小蛇”造型的陶器有怎样的功能?接下来,晋中市博物馆资深讲解员许梦娇将和我们穿越千年,共同探究这条“远古精灵”的奥秘。

动物陶塑,呈现远古先民独特的艺术思维

这件蛇形陶塑,出土于太谷白燕遗址,属于白燕一期文化,也就是距今有5000多年的仰韶文化晚期。“在遥远的新石器时代,先民们虽没有先进的工具,却凭借双手和智慧,将内心对世界的认知和感悟,化作眼前这一件件精美的陶塑作品。”在许梦娇的解读下,越发让人对这件蛇形陶塑充满了兴趣。

仔细观察这件陶塑,兽面贴附于夹砂黑陶片表面,头部是一个三角形,形似蛇的头部,再“戳”出两个小孔代表眼睛,这看似简单的手法,实则饱含古人的匠心,使这条小蛇形态显得很逼真。许梦娇说,每次看到这件文物就非常感慨,它虽然历经数千年岁月的洗礼,表面难免有些斑驳,但那“戳出”的双眼依旧炯炯有神,仿佛在诉说着远古的故事。

史前陶塑,被人们视为中国雕塑艺术的“开山鼻祖”,这件造型可爱的小蛇,虽然体量不大,却在简单与质朴之间,生动再现了史前陶艺的独特魅力,让我们得以一窥当时工匠们的精湛技艺和艺术审美。远古先民们为何会做出一个蛇形的陶塑?其实,当时与蛇形陶塑一同“问世”的还有小猴子、小骆驼等总共6件小型陶塑。

山西省考古研究院曹洋曾专门以《浅析太谷白燕遗址出土的陶塑》为题写过一篇考证文章,据他介绍,陶塑的出现可以追溯到新石器时代早期,题材形象主要是人或者动物的头部。就动物陶塑而言,分布的时空范围较广,尤其是到了仰韶时期的黄河流域,陶塑形成了自己的艺术风格,制作手法愈发多样,造型愈加生动,但是以蛇、骆驼、猴为陶塑造型的确实不多见,这样的考古实物无疑丰富了研究的广度,可以帮助人们了解史前人类的艺术思维形成,并为环境变化、物种变化提供重要信息。

动物陶塑可能是古人的玩具

拇指大的动物陶塑到底是做什么用的?难道它是一件特殊的实用品,或是墓主人的随葬“明器”?带着层层谜团,山西晚报记者特别采访了山西省考古研究院二级研究馆员、山西省著名考古专家田建文。

“很多出土文物上都有动物的图案。在文明进程中,人与动物为伴,动物题材也成为人们创作的源泉之一。陶寺的龙盘,就是典型的代表,是古人对于图腾的崇拜。”田建文介绍,太谷白燕遗址出土的这些陶塑尺寸比较小,有可能是古人专门为孩童制作的玩具,或者是一种模具,“就像现在孩子们玩的积木一样,通过缩小的模型来认识动物、认知世界。”田建文说。

曹洋也曾提到,这些小尺寸的动物陶塑,或许是一种教具,“可能是成人教授儿童制陶技艺,或者是儿童自己练习的成果。”这些陶塑作品,大多与人们日常生活紧密相关,是生活与艺术相结合的产物。

白燕遗址,一代考古人奋斗过的地方

白燕遗址,最早发掘于20世纪80年代,是一处承载文明进程和古人生活印迹的珍贵遗址。同时,对考古人来说,这里还是培育人才的重要基地——在我国著名考古学家张忠培先生带领下,有70余名考古实习生在此地磨炼过、奋斗过,最终成长为高水平考古人才,为中国考古事业做出重大贡献。

田建文介绍,1980年、1981年,国家文物局、山西省考古研究所(现山西省考古研究院)、吉林大学考古学专业共同组成晋中考古队,分4个地点进行了3次发掘,发掘面积近3730平方米。

时任吉林大学考古专业负责人的张忠培先生主持白燕遗址的发掘,他将田野考古中调查、试掘、发掘三种工作方法形象地称为“阵地战”“运动战”“游击战”。“阵地战”,是选定一个遗址,进行大规模发掘,晋中考古队的“阵地战”便选在白燕。吉林大学考古专业能在短短几年间跃居成为全国第二,张忠培先生曾说过,“除了学生是学校的生命线外,白燕基地功不可没。”

一代考古学家苏秉琦先生,长期思考关于考古学文化的区系类型问题。1975年8月,张忠培请苏先生为吉林大学考古专业师生做报告,苏先生提到中国考古学文化分为以燕山南北长城地带为重心的北方及以关中(陕西)、晋南、豫西为中心的中原等六大区系。吉林大学考古系的师生在1979年至1982年和河北省文物研究所组成张家口考古队,发掘蔚县三关、庄窠、筛子绫罗等遗址,结果表明要探讨冀西北长城地带与黄河流域考古学文化之间的关系,还得在张家口之西、之南进行考古工作,于是就有了1980年以来晋中考古队的两次大规模考古实践。“可以说,白燕遗址是苏先生‘重建中国史前史、重建中国古史框架、构建中国国史框架模式’这一系列工作的一项内容。”田建文说。

还有一项贡献,就是在白燕考古发掘的同时,“田野考古工作规程”在酝酿之中,到1984年5月,由文化部颁布的“田野考古工作规程(试行)”版,下达到每个田野考古单位和每位田野考古个人手中,从此中国考古学田野考古,有了行动指南……

一件蛇形陶塑,带我们感受到了远古“精灵”的神秘,也带我们认识了这说不尽的白燕遗址。

山西晚报记者 孙轶琼

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。