东周玉人:遥祭山川 感受神灵世界苍茫

东周玉人:遥祭山川 感受神灵世界苍茫

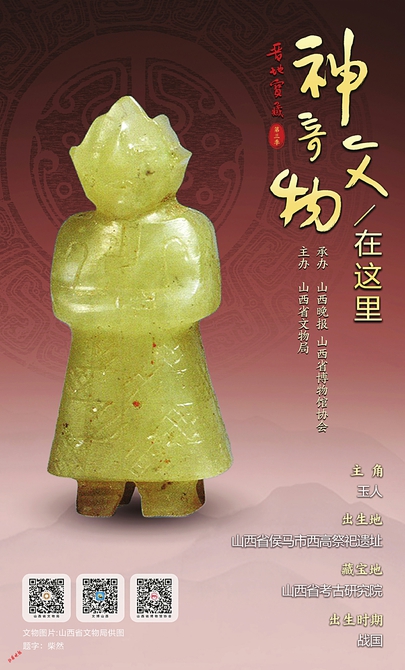

山西省侯马市西高祭祀遗址出土的玉人。

海报制作:傅宇珺

文物档案

主角:玉人

体态:高2.9厘米、宽1.2厘米、厚0.8厘米

出生时间:战国

出生地:山西省侯马市西高祭祀遗址

藏宝地:山西省考古研究院

21世纪初,大运高速公路建设中,一处面积约12万平方米的东周时期祭祀遗址被发现。遗址位于侯马市西高村西南的汾河南岸台地上,它的西面和北面为汾河谷地,东距台神古城约3公里。这是晋都新田遗址发现的第十一处祭祀遗址。2001年3月至9月,原山西省考古研究所(今山西省考古研究院)在西高遗址上共清理祭祀坑733座,出土玉、石、铜、骨、蚌器等物品362件,其中玉器256件。作为山西省目前所发现祭祀遗址中制作工艺最为高级华美的玉器,大部分入藏山西博物院。

据学者研究,晋是两周时期发现祭祀遗迹最多、延续时间较长的周代诸侯国之一。从北赵晋侯墓地如M8、M62西周晚期墓周围,到侯马羊舌墓地两周之际或春秋初期墓,而春秋中期以后在侯马地区等发现尤多。祭祀遗址基本围绕晋国都城包括其卿大夫封邑分布,祭祀用器以玉为主,种类颇众,并且形成了晋国典型的玉器与祭牲组合的祭祀传统。根据西高遗址的考古发现,733座祭祀坑中有317座埋有祭牲,以羊为主,然后是马、牛。部分祭牲与玉器进行组合埋藏,主要摆放方式为一坑一牲一玉器,少量为两件或两件玉器以上。

在西高遗址出土的玉器里,有一件玉人。这件玉人由白玉制成,高度不到3厘米,通体透亮。玉人为站立姿态,双手笼袖,头戴尖顶冠帽,身着阴线刻方块状网格纹长袍,口型微张,像是在诉说。这样唯一 一件玉人孤独地藏身在众多的龙形玉佩、玉瑗、玉璧、玉璜、玉环、玉剑饰、玉片中,他想要讲述什么?

玉人作为葬器的存在早已有之。对出土器物的研究表明,早在新石器时代,红山文化、良渚文化、凌家滩文化、石家河文化、大汶口文化、龙山文化、卑南文化等均有人物形玉器发现。而两周时期,同样在晋国,今天发现的上郭墓地M57,晋侯墓地M8、M31、M63、M92等,也都有玉人出土。从上古玉器中有了人形与物形的融合开始,天人合一、人神互通的理念便投射到图腾崇拜行为上,器法天地,器悦鬼神,凡人也逐渐具有神性价值。进入商周,“人们开始用自己的形体来塑造神祗”,对物神、天神的崇拜最终回归到对祖灵的崇拜。作为神之享物,玉器自然主要用来祭祀。又因为玉可通神这一观念,负责以玉上飨神灵并且实现与神灵沟通的巫便掌握了至高无上的权力。玉人在实现从神灵纹饰中形象独立的这一过程中不可避免地被笼罩了巫的影子。

根据学者谢尧亭考古札记,“《侯马盟书》有‘巫觋祝史’辞,可见巫在当时乃是专职。巫术是原始宗教的重要组成部分,人们敬神祭祀必有通神之人导引,他可以传达人神的消息。”学者许卫红认为,祭仪中要先以玉把神灵召至祭祀场所而后以礼待之,这便是用玉制度的意义。以礼待之之礼,就是使用具备通神能力的巫作为人殉供神役使。早期祭祀必有一个仪程,就是将巫和玉器一同以瘗埋献祭的形式“通达神灵”,所谓暴巫、焚巫。随着儒家思想“仁”的推广,同属“礼”系统的巫、玉实现了交替,玉人代巫,成为深深墓穴下唯一的讲述者。

玉人已完成瘗埋,那么,他,以及整个西高祭祀遗址,想要表述什么,又向谁祭祀?

《周礼·大宗伯》中按照祭祀对象将祭祀活动较为明确地分为天神、地祇、祖先、山川、其它百物等五大类型,同时配以相关祭祀仪式、用器用牲等。山川祭祀包括山林与川泽,其中川泽祭祀主要在近河台地,以及河岸、河边进行。《尚书·尧典》里记载着最早的山川祭祀,古本《竹书纪年》中也有着用玄璧祭河而在海上狩获大鱼的记录。甲骨文则点明河神身份为河伯,商人不仅祭祀,并且商王甲微还向河伯借兵去讨伐敌人。到了两周,王朝与封国的山川祭祀层级以及各自的权限范围被厘清,祭祀不仅仅是权力,也成为责任。同样,对山川之神也提出了要求,“山川有能润于百里者,天子秩而祭之。”(《公羊传·僖公三十一年》)也就是说,山川于国于民有利,才能获得祭祀。

通过对已知晋国祭祀遗存类型的分析,除了有如呈王路建筑群、牛村古城建筑群等的庙祭,如晋侯墓地祭祀坑、曲沃羊舌墓地祭祀坑等的墓祭,以及山西虒祁遗址祭祀区为代表的祭祀场,和侯马盟誓为代表的盟誓之外,比较引人瞩目的就是侯马西高祭祀遗址的发现——山川祭祀。

侯马古称新田。公元前585年,晋景公以新田“土厚水深,居之不疾,有汾、浍以流其恶,且民从教,十世之利”,迁晋都至新田。西高祭祀遗址南北长约300米、东西宽约400米,规模宏大,瘗埋献祭羊、马、牛牺牲数量颇多,并组合伴有大量精美玉器,在目前发现侯马所有祭祀遗址中规格甚高,彰显了祭祀者的身份和地位,同时也喻示着祭祀对象的不凡。

依据考古报告,20世纪60年代,在台神古城西北角发现了中间大、两侧小的三座夯土台基,以此基址为中心,在西台神村、铜厂和东台神村一线发掘了呈半圆形的祭祀带。据学界分析研究,这三座夯土台基很可能就是晋国晚期的台骀庙旧址,也是今天位于西台神村村北的台骀庙前身,也正是后世碑文所记“古翠岭”上的台骀庙所在,体现着古时祭祀的“高台情结”。历史上相传台骀庙俗称六社庙宇,每年农历十月十五台神庙会,台神村、褚村、北平望、南平望、下平望、东高村6个村子的村民们提前两个月就开始准备祭品、排演娱神节目。20世纪90年代,学者田建文便因此提出一个愿想,“既然台骀为汾河之神也,晋都倚临汾河,断无不祭之理。如果日后在宫殿台基之南发现祭祀坑一类遗迹,这一问题可望终决。”

台骀,汾河之神,历史记载中治水早于大禹,因其有功,获封整个汾河流域,其死后被尊为水神——台神。《左传·昭公元年》“晋侯有疾”里讲述,台骀继承父业,根治汾、洮二河水患,去世后由封境内沈、姒、蓐、黄四个小国负责祭祀,成为四国祖神。西周后期,四国被晋国吞并,由此中断了台骀后裔对祖先的祭祀。到了晋平公时,因为“台骀作祟”致使晋侯生病,而身边竟然无人知道台骀。幸有郑国子产前来探望,告知台骀为汾神,才有晋平公在国都新田建立台骀庙,以汾神祭祀,给两千多年后的大地留下三座夯土台基和一片半圆形的祭祀带。

西高祭祀遗址的发现,实现了学界一个早年的心愿。这个遗址,应当是祭祀汾河之神的,因为时代契合、位置契合。作为一个佐证,2018年,陕西省宝鸡市陈仓区吴山东麓山前台地吴山遗址祭祀坑进行考古发掘,综合历史文献和考古发现,其出土玉器、车马器和铁器用于祭祀特定对象炎帝。

周人执礼,这件玉人像其他多数同时代玉人一样,衣冠合体,双手拱于胸前,神情松弛却不失虔诚。他没有神秘绚烂的纹饰,以素为贵,唯以一双灵动的眼睛、一张微微开启的嘴,感受着神灵世界的苍茫与空彻。

2009年,侯马西高祭祀遗址入选“新世纪山西考古十大发现”。

文/唐晋

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。