商代金耳环:金芒闪烁 激荡晋陕高原

商代金耳环:金芒闪烁 激荡晋陕高原

文物档案

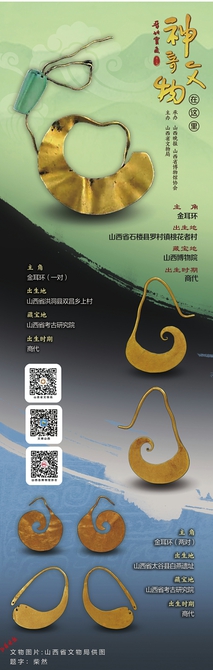

主角:金耳环

体态:长4.5厘米,宽1.1厘米

出生时期:商代

出生地:山西省石楼县罗村镇桃花者村

藏宝地:山西博物院

主角:金耳环(一对)

体态:长4厘米,宽2.5厘米

出生时期:商代

出生地:山西省洪洞县双昌乡上村

藏宝地:山西省考古研究院

主角:金耳环(两对)体态:长5.6-5.9厘米,宽4.1-4.2厘米;长4.9厘米,宽4.1厘米

出生时期:商代

出生地:山西省太谷县白燕遗址

藏宝地:山西省考古研究院

最近热映的电影《哪吒》和《封神》,故事线同处在一个时代背景中:商。

青铜文明、甲骨文字、神权政治、宗法制度、礼乐初兴……商代(约公元前1600年-前1046年),是中国早期文明的重要阶段。

1982年5月,临汾洪洞县双昌乡上村村农民盖房挖地基时,发现商代青铜鼎、爵、戈及玉刀、金耳环等6文物。第二年,晋中太谷县白燕遗址出土一对商代金耳环。类似的考古发现,临汾永和县下辛角村商代墓葬出土2件金珥形饰,尾部为细丝状,上穿绿松石;山西石楼县后兰家沟商代墓出土过3件金珥形饰,尾为细丝柄,也穿有绿色石珠。而同在石楼县的桃花者村,早在1959年不但出土了穿有绿松石的金珥形饰,还出土了金带和金弓形饰,现藏于山西博物院。

商代的上述地区,为什么会出现这种类型的金耳饰?它们的源头在哪里?

黄金是金属中的贵族。马克思曾说,“黄金实质上是人类发现的第一种金属”。考古表明,黄金制品的出现要早于白银。中国最早与金有关的考古出土记载,是距今约4000年的河南汤阴龙山文化遗址,出土了一块夹含“金”的陶片,被认为是制作者有意放入“自然金”而成。但这里的“金”,并非提炼制成的金器成品,尚不能形成中国先民冶炼和制造金器的有力证据。

根据已有的研究成果,在世界范围内,最早的金银器并不在中国本土。古埃及、两河流域、南美洲都盛产黄金,黄金制品在公元前5000年的埃及已经出现。在公元前3500年-3200年左右的青铜时代早、中期,在欧亚草原(如南西伯利亚、阿尔泰、哈萨克斯坦等地)的颜那亚文化、辛塔什塔和阿凡纳谢沃文化中,发现有黄金制成的装饰品。我国金银器的出现比上述地区晚了许多,最早的器物形制也多为小件装饰品,与欧亚草原地区出土金银器有诸多相似之处。比较权威的看法,中国最早的金器,是甘肃玉门火烧沟墓地发现的金耳环和金鼻饮,时间在公元前1900年至1400年之间。

那么,黄金制品传入中国北方的路线是怎样的呢?

考古研究表明,早在商代之前,中国北方地区就已通过草原走廊与欧亚草原地区发生了文化交流,目前出土最古老的黄金制品多发现于长城以北的甘新地区和燕山南麓的夏家店下层文化,类型多是以片状金饰、环状金饰为主的人体装饰品。

进入商代,黄金制品在数量、种类、地域范围等方面均比之前显著增加。研究金银器传播的专家江楠先生研究发现,甘肃、内蒙古、晋陕、辽西、京津冀等地区出土的商代金饰品,多数都可以在新疆发现形制类似的器物,从新疆西北部,向甘青地区,再到晋陕北部,这条路线上屡屡发现的金耳环和其他草原风格的金银饰品,使一条隐秘而悠长的金银器传播路线,逐渐“环环相扣”起来。

商代的黄金制品,主要发现于中原商文化核心区、以长城地带为重心的北方地区和以三星堆为中心的西南地区,但这三个地区所发现黄金制品的类型和用途却有显著区别——北方地区的各种耳环、臂钏、金泡等饰品,展现了人们对自身装饰美的追求和蓬勃的生命活力;中原地区则以金箔、金叶、金片等器物为主,注重实用和美观;南方的成都平原,金面具、金杖、金冠带以及虎形、鱼形、鸟形等造型奇特的物品,透露出神秘而庄重的气息。虽然目前三星堆文化起源尚不明确,或许该地区的黄金制品另有传统,但已经发现的金器的丰富性,见证了多种文化的影响,以及黄河流域和长江流域的文化交流与融合。

中原商文化核心区发现的商早期金饰并不多,如河南郑州商城出土的夔龙纹金叶,以及该地区出土的金箔等,主要是作为器物的装饰等。比较意外的是2022年在郑州商都遗址书院街墓地出土了一件金覆面,距今3500年,是中国境内目前考古发现最早的金覆面,早于三星堆的金面具300年,二者之间的联系给人留下无穷想象。不过这已是商中期的金器。

与商早期中原核心区黄金制品发现较少相比,反倒是商文化的非核心区,即以长城地带为重心的北方地区——晋陕和京津冀辽蒙等地区,黄金制品的器型的种类与中原商文化核心区明显不同,流行冠饰、耳饰、项饰、臂钏、戒指、带饰以及缝缀衣物的金片饰等小件装饰品,但具体形制差别很大。

根据出土资料分析,山西西部和北部发现的商代早期金耳环、金弓形饰(具体用途尚不明确,可能是头饰、胸饰或礼仪用具),陕西渭南华州出土的月牙形金项饰,北京平谷刘家河出土的金臂钏、喇叭形金耳环、金笄等,延续了这一区域商代之前黄金制品作为人体装饰的功用。一些还具有鲜明的地方特色,晋陕地区商代珥形金耳环和金弓形饰,其形制至今在其他地区未有发现,应是这一地区先民的独创。

那么,在山西的石楼、洪洞、介休,佩戴这类金耳环和金弓形饰的先民,是什么人?

各种证据,指向商王朝屡屡征伐的鬼方。

商代是一个以中原为中心的多族群政治体系,周边分布着众多方国。这些方国与商王朝的关系复杂,既有臣服、朝贡、册封、联姻,也有对抗、冲突、征伐,甲骨文中就记录着许多商王征伐方国的记录,如与土方、羌方、鬼方的冲突等。

在商代,鬼方是一支强大的力量,也是殷商之大敌。《周易·既济》有“高宗伐鬼方,三年克之”的记载。经过商代的屡次征伐,特别是殷高宗武丁的大规模讨伐,鬼方走向分化,小部分归附于商,或成为商的诸侯,如“九候”“怀宗九姓”,大部则继续游离于中原王朝之外。到了周代,鬼方和华夏的战事仍见于记载,西周时的小盂鼎尚记载了周康王时,讨伐鬼方的两次大捷。直到春秋之后,鬼方记载渐少,湮没于历史的烟尘之中。有研究认为,后世喧嚣的匈奴、突厥等,与鬼方有着千丝万缕的联系。

鬼方的文化属性,大概率与欧亚草原游牧文化有关,其族群成分复杂,可能包括早期蒙古人种与印欧人种的混合,文化特征包括游牧经济、金属器制作(尤其是青铜器与金器)。商代金器的传播,最大的可能,是以族群迁徙、贸易活动、技术交流等方式,通过草原走廊实现,本身就有游牧特征的鬼方及其他北方方国,可能是这种传播的中介。

晋中、晋北、陕西中北部的高原山地,被认为是鬼方活动的主要地区。其中,吕梁石楼县是商代北方方国文化的重要区域。这里的考古学文化被称为“石楼类型”或“晋陕高原商文化”,其特点是青铜器与金器并存,且均与中原商文化有一定差异,如后兰家沟商墓除出土穿绿松石珠的金珥形器,还出土蛇首青铜扁柄斗等,具有鲜明的游牧文化特色。陕西历史博物馆藏有一对金耳坠,1982年淳化县出土,呈扁平螺旋式,钩为倒V字形,薄厚均匀,锤击成型。陕西出土的这种金耳坠,与石楼后兰家沟、桃花者,永和县下辛角,陕西清涧县寺嫣村等地发现的金耳环,属同一文化类型,应是鬼方文化特有的文物。

与晋西的石楼县、永和县相比,洪洞县和介休市位于山西南部和中部,地处汾河流域,是中原文化与北方文化的交汇地带。这一地区在商代属于商王朝的直接控制范围或边缘地带,出土的金耳饰,在形制、工艺和文化属性上与石楼县出土的金饰具有一定的相似性,但也显示了中原商文化的强烈影响,反映了商代北方边缘地区在中原文化与北方文化之间的桥梁作用。

石楼、洪洞和介休等地商代金饰的出土,为研究北方方国与商王朝的关系提供了重要线索,且证明鬼方与土方、羌方等其他北方重要方国之间,可能存在密切的文化交流,尤其是在金属器制作与装饰艺术方面。例如,金弓形饰在忻州保德县林遮峪商代遗址也有发现,说明其形制与功能在多个方国流行,反映了北方族群的共同文化传统。

从这些小小的金饰出发观察,可窥见中华文明形成过程中早期东西方文化交流的轨迹。同时,也由此徐徐翻开一部中国本土金银器发展史:从商周的古朴小巧、清新活泼,到春秋战国的精巧灵动、纹样趋繁;从秦汉的雄浑大气、工艺精湛,到唐朝的华丽富贵、异域风情,再到宋元的清秀典雅、文人意趣,明清的繁缛细腻、宫廷气象,其发展过程令人感慨:文化的多元性如此迷人,文明的交流如此开放和包容,中华民族的融合和创造又是如此充满伟力……

文/吕国俊 海报制作/傅宇珺

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。