徐达与明大同城的修筑

徐达与明大同城的修筑

大同市博物馆

文博山西

徐达(1332年-1385年),字天德,濠州钟离人(今安徽凤阳人),出身农家,元末至正十三年(1353年)投至朱元璋麾下,后随朱元璋攻打天下,“南收吴越、北定中原、东平齐鲁、西入关陕”,为明王朝的建立立下不世之功。洪武三年(1370年),官至右丞相,兼太子少傅,封魏国公,岁禄五千石,予世券。洪武十八年(1385年)病故,追封“中山王”,谥“武宁”,赠三世皆王爵,赐葬南京钟山之阴,配享太庙,立肖像于功臣庙,位皆第一。

明洪武二年(1369年),明太祖朱元璋派副将常遇春率师至大同,元守将竹贞弃城而逃,大同自此并入明王朝版图。明军占领大同之后,对大同城进行了修筑,以提高防御能力。依据明正德《大同府志》,通常认为明代大同城是从洪武五年(1372年)由大将徐达督导营建的,但据2018年的大同考古发现,有“洪武四年”铭砖出土,因此,明大同城营建的时间被提前到了洪武四年(1371年)。

一、明大同城营建缘起

大同历来就处于游牧和农耕的界限上,战略地位十分重要。大同有2000多年的建城史,汉在此置平城县,后其又为北魏都城、辽金西京。历史时期,历朝都对大同城进行过修筑,这一点已经为史料和考古发掘所证实。明代也不例外,明大同城的修建有着深刻的地理、军事原因。

元末明初,大同有着极其重要的战略地位,“西界黄河,北控大漠,东连倒马、紫荆之关,南裾雁门、宁武之险”。有明一朝,防御北边的蒙古诸部是国家的军事战略要务。大同北面正对蒙古军事核心,是其南下中原的必经地之一。而大同盆地西北高东南低的地势特点,更有利于蒙古骑兵发挥其军事优势,因此,大同更容易成为蒙古南下侵扰的突破口,也就成为明廷的重点防御区。

关于徐达营建大同城始末,与其洪武初年经略山西的经历是分不开的。

洪武元年(1368年)八月,明太祖朱元璋下诏“徐达、常遇春取山西”,同年十月,徐达攻克太原,山西平。洪武二年二月,徐达就下令调运粮食支持大同,并调派玄武、振武、昆山三卫的士卒驻守大同。同年,改大同路为大同府,隶属山西布政使司,标志着大同正式列入明朝的行政区划。洪武三年,朱元璋于大同设置左卫、右卫屯兵万余。洪武四年设立大同都卫,大同的军事地位进一步上升。同年七月,徐达受命来大同练兵,十二月还京。洪武五年春正月,徐达为征虏大将军出雁门进攻北元都城和林,五月,战败岭北。同年十月才依诏还京师。如此看来,徐达经略山西的时间,主要集中在洪武二年到五年之间。

洪武五年战败岭北之后,据史料记载,徐达应该是率部退回大同休整了。明成化《山西通志》记载:“洪武五年大将军徐达因旧土城南之半增筑。周回十二里,高四丈二尺,壕深四丈五尺。明年都指挥周立以砖外包。门四:东曰和阳、南曰永泰、西曰清远、北曰武定,上各建楼,角楼四座,敌台楼五十四座,窝铺九十六座。”依照这条史料,徐达督导增筑大同城的时间,应该就在洪武五年五月到十月之间,由此奠定了明代大同府城的规制。

洪武元年,徐达在攻下元大都六天之后,就因其离长城过近,果断对元都进行军事缩防,下令当时北平的指挥华云龙经理故元都,新筑城垣,北取径直,东西长一千八百九十丈。此次筑城具有很明显的军事防御性质,这可能也反映了徐达的军事理念。

二、洪武纪年城砖的佐证

2004年8月,大同市考古研究所和大同市博物馆组成联合考古队,对大同古城遗址进行调查,逐渐厘清了明代大同城的遗迹范围。后古城内居民基建时,也偶有发现“洪武五年”“天”字等铭文砖;2008年左右,大同市政府修复古城时也发现过一批明“洪武六年”城砖,但总体数量较少,记录文字单一,无法说明明代建城时的情况。2018年3月初,大同市文物局文物监察大队在文物安全巡查时,在大同古城内发现了大量明代洪武纪年印文城砖,这一系列的调查和发掘为研究明代大同城建史提供了丰富的实物资料,也正是此次发掘,将明代大同城修筑时间提前到了洪武四年。

此次发现的洪武纪年印文城砖共计500余块,形制为长方形青灰色条砖,可分大砖和小砖两种类型。大砖长40-43厘米、宽2020.5厘米、厚10-11.5厘米,小砖长39-40厘米、宽18.2-20.3厘米、厚7.8-10厘米,重量17.8-19.5千克。城砖印文中有“洪武四年”“洪武五年”和“洪武六年”三个年号。

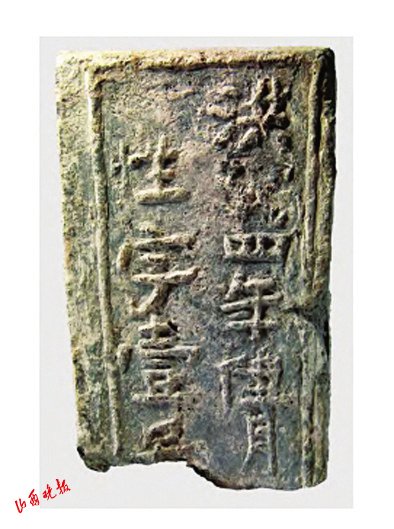

“洪武四年”印文砖共128块,皆为小砖,砖面上模印文字,烧制时间皆为六月,残存有“洪武四年”“□□四年”“□武四口”“洪武四口”“口武四年”“官口”“官造”“官自口”“□自造”“性字壹拾號”等,仅69件字迹清晰,内容可识读。印文周边多有凸起的边框。

洪武五年印文砖,共380件,数量相对多,规格更为厚重。据砖文内容可知,烧制时间有二月、四月、五月和六月等,种类有官造砖、军队卫所造砖、罚砖。罚砖又包括逃军罚砖、右卫汤兴罚砖、大同府典吏罚砖、窝主罚砖、私牙人罚砖、无文引罚砖、甲首罚砖等。

洪武六年印文砖,共21件。多为大号砖,印文内容较单一,有“性”“姓”等字。文所示制砖时间多为三、四两月。印文为右读,号在右,字号在左,个别砖文反写。

考察此次发现的洪武年间印文砖可以发现,洪武四年,就有官方性质的城墙修筑。以洪武五年的种类最多,动用的各方力量也多,说明到洪武五年之时,开始官方的大规模修筑,洪武六年继续修筑,但似乎不像洪武五年规模那么浩大。

据《明实录》记载,洪武四年二月,大同都指挥使耿忠进言要求修浚大同城,那么洪武四年六月烧制的这批砖,应该是这次进言的结果。七月徐达来大同练兵,耿忠修筑大同城的这一举措应该是受徐达认可的。早在洪武二年徐达下令调运粮草支持大同之时,依其攻克北平之后增筑元故都的一系列行动判断,其可能就有增筑大同城之意。因此也不排除在史料记载的洪武四年耿忠筑城之前,也有零星修缮的可能。

洪武五年五月到十月,徐达自漠北战败返回大同休整,增筑城墙因其战败而更具紧迫性。有大将军徐达亲自督导,因此修建规模格外宏大,洪武五年种类多样的城砖正是这一史实的实物例证。此时大同也具备了增筑城墙的条件,洪武三年,朱元璋于大同设置左卫、右卫屯兵万余,洪武四年又设立大同都卫,大同周边的卫所千户成为主要的营建劳力之一。烧砖的资金来源既有官方行政、军事机构出资,也有基层百姓以里甲为单位出资,还有部分受到处罚的人缴纳的罚金。洪武六年,徐达还京,城墙虽仍在增筑,却不似五年那般重大了。

综上,洪武初年的大同城修筑,官方记载,以洪武四年耿忠修筑为开始,而洪武五年徐达在大同休整期间规模最为宏大,且奠定了明代大同城的基本规制。此后在此基础上继续增筑,洪武二十五年左右修筑代王府,景泰、天顺年间又增筑北小城、东小城和南小城,最终形成了明代大同府城的全貌。

三、不是尾声

洪武五年(1372年),徐达增筑大同城。

洪武十八年(1385年),徐达病故。

洪武二十一年(1388年),徐达次女为朱元璋十三子豫王桂妃。

洪武二十五年(1392年),朱桂改封代王,王妃徐氏随其就藩大同。

洪武十八年,徐达病故,其一生战功赫赫,足迹遍布明王朝疆土。值得一提的是,明城墙并非是大同这座边城与徐家唯一的交汇——自洪武五年大规模筑城之后,二十年后的洪武二十五年,已成为王妃的徐达次女,即随其夫、明太祖朱元璋十三子代王朱桂就藩大同。

如今,历经几个世纪仍屹立不倒的城墙和厚重的墙砖,还镌刻与铭记着这位英雄人物与这座边境小城的命运交集。遥想当年,当代王徐妃踏上大同的土地之时,不知是否会回想起她父亲曾经的风云往昔?

文/薛琴琴

1.徐达画像。

2.洪武五年砖。

3.洪武四年砖。

4.洪武六年砖拓片。

本版图片均由大同市博物馆提供

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。