勾勒中国文学与佛教的关系全景,《结缘两千年——俯瞰中国古代文学与佛教》节选——

《西游记》中的牛魔王与佛门有明显的血缘关系

勾勒中国文学与佛教的关系全景,《结缘两千年——俯瞰中国古代文学与佛教》节选——

《西游记》中的牛魔王与佛门有明显的血缘关系

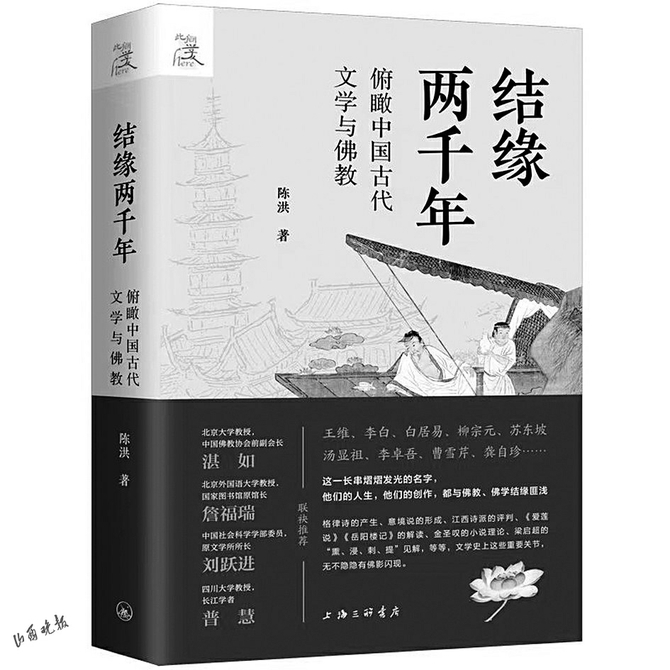

《结缘两千年——俯瞰中国古代文学与佛教》陈洪著 上海三联书店

本书从宏观角度勾勒过去两千年间中国文学与佛教的关系全景,讨论了士大夫与僧人的交往史、诗歌史上的文人禅意诗与僧人诗、明清小说与戏剧中的佛教元素等等内容。虽是宏观俯瞰,却处处从具体细微处入手,精心结撰典型材料,娓娓道来。

小说中蕴含佛教义理的例子多多,有的表现在人物刻画中,如《西游记》中的牛魔王形象,便是一个突出的典型。作品中的牛魔王颇多“不同凡妖”之处,我们至少可以列举出四个方面:1.所有魔怪中,与他有关的笔墨最多。“三调芭蕉扇”写了三回且不论,早在第三回、第四回就有他与美猴王交游的描写,至四十一、四十二回、五十三回又反复提及。2.具有和凡人一样的家庭关系、社会交往。他有妻有妾,有兄弟有儿子,妻妾间会争风吃醋,兄弟间有书信往来,父子间讲孝敬养老;又有把兄弟一起遨游,有邻居筵请饮酒——这在《西游记》诸妖中没有第二个。3.是全书中唯一与孙悟空有恩怨纠葛,化友为敌的魔怪。4.他从未动过吃唐僧肉的念头,是孙悟空主动打上门来的;而他之所以招灾惹祸,乃在于自身的生活方式(因儿子而生嗔,因妻妾而越陷越深)。这些都提醒我们:这不是一个简单的“兽精”。

《西游记》独对这个牛魔王精雕细刻,是偶然兴之所至呢,还是别有原因?这在小说的具体描写中透露了一些消息。“三调芭蕉扇”一回,写牛魔王凶悍难以收服,于是来了十万“佛兵”把它围住,北有泼法金刚,南有胜至金刚,东有大力金刚,西有永住金刚,乃“领西天大雷音寺佛老亲言”,率佛兵布列天罗地网来捉牛。在《西游记》中,未等孙悟空求救,主动来援兵,且由如来佛亲自出面,由佛教最高护法神率“佛兵”动手,这是唯一的一次。牛魔王走投无路,“摇身一变,还变做一只大白牛”。最终被众神捉住,“牵牛径归佛地回缴”——把降服魔怪送交如来,这也是特例。而作者唯恐读者不注意这一点,特作诗相证云:“牵牛归佛休颠劣,水火相联性自平。”

作者通过这样不同寻常的处理,反复提醒我们:这个不寻常的艺术形象与佛门有相当深的渊源。

《法华经·譬喻品》讲:(有大长者)其家广大,唯有一门,多诸人众……欻然火起,焚烧舍宅,长者诸子,若十、二十,或至三十,在此宅中。长者见是大火从四面起……而诸子等于火宅内,乐著游戏,不觉不知,无求出意……(长者)而告之言:“羊车、鹿车、牛车,今置门外,汝等迅取勿误。”……诸儿闻言,踊跃争出……长者各赐诸子等一大车,驾以白牛,行步平正,其疾如风。

关于这段譬喻的含意,《法华经》解释道:“是诸众生未免生老病死、忧悲苦恼,而为三界火宅所烧。”火宅即喻现实苦难世界,而羊车、鹿车、牛车比喻“三乘”佛法,即声闻乘、辟支佛乘和菩萨乘。三乘虽有高下,但都是佛超度众生的手段,只是应机说法,故似有别。若从实质来说,则三乘亦无二致,是“一佛乘分别说三”。大白牛车象征的就是这一实质性的、无分别的“一佛乘”,而大白牛在佛学著述中就成为脱离欲界凡尘、证道归佛的象征物,如《坛经》:“有无俱不计,长御白牛车。”《五灯会元》记长庆大安禅师论道,自称修持三十年,“只看一头水牯牛,若落路入草,便把鼻孔拽转来,才犯人苗稼,即鞭挞。调伏既久,可怜生受人言语,如今变作个露地白牛,常在面前,终日露迥迥地,趁亦不去。”由水牯牛变白牛,比喻修持已成,心性已定。

大安禅师的比喻还有一点可注意,就是所谓“便把鼻孔拽转来”,喻收束心性归于佛境,这也是佛学中习用的比喻。《阿含经》提到十一种牧牛的方法,《大智度论》的十一种略有不同,都用来比喻不同的收心敛性的修持之道。《佛教遗经》也用这个譬喻说明成佛的方法:“譬如牧牛,执杖视之,不令纵逸,犯人苗稼。”而在中国特有的禅宗里,以牧牛(“牵牛归佛”)喻修行证道的公案更是常见。

后来,有人绘出《牧牛图》,以连环画的形式形象地喻示修行途径,并配有《牧牛图颂》。如普明禅师的《牧牛图颂》描写在放牧途中使一头黑牛变白牛的过程,先头角,后牛身,再尾巴,最终通体洁白,喻已证佛道。

这个比喻为文人所熟知。苏东坡之好友佛印有《牧牛歌》四首。宋末文论家真德秀讲:“至谓制心之道,如牧牛,如驭马,不使纵逸。”《西游记》中也用到这一典故,如二十回偈云:

法本从心生,还是从心灭。生灭尽由谁,请君自辨别。既然皆己心,何用别人说?只须下苦功,扭出铁中血。绒绳着鼻穿,挽定虚空结。拴在无为树,不使他颠劣。莫认贼为子,心法都忘绝。休教他瞒我,一拳先打彻。现心亦无心,现法法也辍。人牛不见时,碧天光皎洁。秋月一般圆,彼此难分别。

这段偈语是写唐三藏初聆大乘妙法——《般若心经》时所证,是书中不甚多见的正面论佛理的段落之一。其中有两点可注意:1.“人牛不见时”云云,与师远禅师《牧牛图颂》所画所写相类似。《图颂》第八为“人牛俱忘”,云“鞭索人牛尽属空,碧天辽阔信难通”,《西游记》则是“人牛不见时,碧天光皎洁”,差相仿佛。2.“绒绳着鼻穿”“不使他颠劣”之描写与诸神擒住牛魔王、牵牛归佛的描写用语十分相似。

综上所述,牛魔王的形象与佛门有明显的血缘关系。不过,《西游记》成书过程相当复杂。这样一个牛魔王进入《西游记》,既可能有直接的佛门的影响渠道,也很可能是经过了“二传手”全真道。这个问题我们将另作专论。

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。