青绣华章:针尖上的千年传承

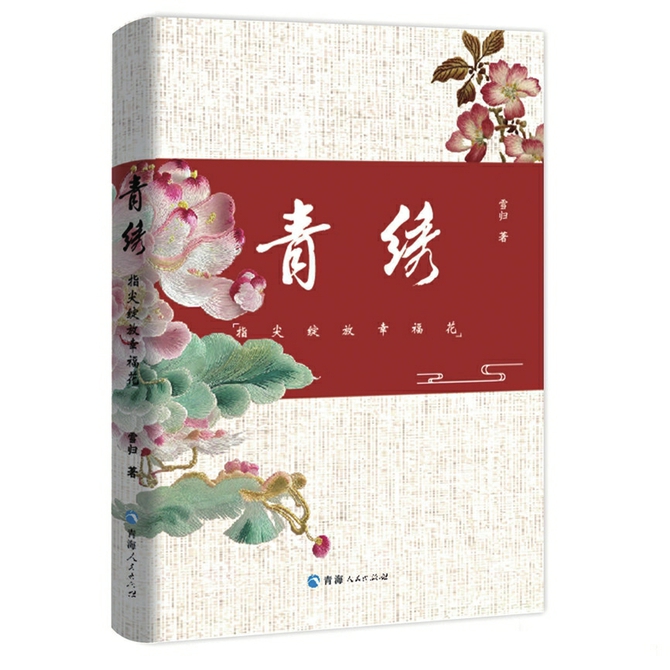

——读《青绣:指尖绽放幸福花》有感

青绣华章:针尖上的千年传承

——读《青绣:指尖绽放幸福花》有感

科技发展日新月异,产业浪潮滚滚向前,很多传统手工艺在时代的洪流中逐渐淡出了大众的视野。尽管如此,还是有这么一群人,他们坚持用最纯粹的初心传承传统文化,以实际行动践行生活美学。青海女作家雪归所著的《青绣:指尖绽放幸福花》一书,描写的正是时代浪潮下一群青绣人的筑梦之路。这本书是以青绣为题材的非虚构写作专著,作者以敏锐的视角探寻青绣的前世今生、用细腻的笔触展现青绣传承者的诗意情怀和民族情感,呈现在读者面前的,不仅是一部浩荡的民间艺术寻根和发展史,还是一帧帧生动鲜活的生活美学图景。

全书共分为四个章节,从传承与发展、风格与品类、特色与融合等多方面对青绣展开叙写;其中,作者运用大量的笔墨去记录青绣人的经历,不论是精神还是文化,它的载体始终是人,作者通过描写各色人物与青绣的交集,让艺术找到现实中的落脚点,这种贴近生活的叙述进一步彰显了青绣的人文内涵。然而,作者并未浓墨重彩地去讴歌青绣传承者的伟大,而是用朴素、平静的笔调,如诉说家常般娓娓道来,把那些小人物里隐藏的大情怀、平凡之中彰显的不普通,留给读者慢慢体会。张弛有度的写作手法,也让非虚构写作摆脱了平铺直叙的单调与乏味,使文章更具可读性。

青绣是一门古老而悠久的人文艺术,也是与青海人民生活密切相关的民间技艺,它的历史源远流长,在各民族长期的交流、互鉴中,衍生出繁复多样的刺绣品类,如撒拉绣、藏绣、土族盘绣等,它们或是清新秀美、或是华丽丰实、或是素净典雅、或是简练古朴,不管是哪种技法与风格,都是如艺术珍宝般的存在。各族刺绣各美其美、美美与共,在时代的华章中交相辉映、异彩纷呈。经过千百年的变迁,如今的青绣既保留了传统工艺的特色风貌,又在此基础上融入当代艺术视角与时尚理念,向世人展示着新时代的别样魅力。

书中关于青绣的故事不胜枚举,而故事里的一个个主人公,也在各自的领域里演绎着精彩的青绣人生。作为青绣的国家级非遗代表性传承人苏晓莉、陈玉秀等人,可谓巾帼不让须眉,她们早在二十多年前便凭借敏锐的嗅觉和长远的眼光,下定决心发展青绣事业,并将这门传统手工艺发扬光大。凭借着义无反顾的决心,通过多年的不懈努力与探索,她们最终在青绣之路上闯出了一番天地。她们心怀大爱,在个人事业蒸蒸日上之时,仍心系乡土,以青绣工艺为支点,赋能特色产业融合,撬动企业全方位发展,带领曾挣扎在生活泥沼里的万千女性,探索出了一条可持续发展之路,让一些原本困窘拮据的农家女性开始有了更多盼头。青绣的发展,不但提高了当地民众的生活水平,还为庸常生活增添了一抹亮色。这些青绣之路上的佼佼者,肩负使命与担当,不遗余力地发挥着自己的光和热。

在三江之水孕育的这方土地上,有30多万青绣人,他们当中,既有致力于青绣推广的企业家,也有手艺高超的盘绣能手,还有深谙理论研究的专家学者,更有许多普通的农村家庭主妇。他们身份各异,但对于青绣的这份坚持和热爱,让他们从此有了交集,在青绣之路上携手前行,形成一股强大的凝聚力,将青绣打造成世界舞台上的闪亮名片。书中,作者引用德国诗人荷尔德林的一句话:“人充满劳绩,但还诗意地栖居在大地上。”说的大抵就是这群勤劳勇敢的青绣人,或许日子仍是辛劳,但他们对刺绣的这份热爱、把每一次经纬交织的穿行,都演绎成指尖的翩跹起舞。

历史的车轮滚滚向前,散落在青海大地上的指尖艺术,如同一颗颗璀璨的明珠,在古老而质朴的大地上熠熠生辉。青绣兼具艺术价值和人文价值,一枚绣针既缝补了岁月,也绣出了美好前程;既绣出了时代华彩,也绣出了锦绣河山。穿过千年的风霜,青绣也在历史长河中不断发展与融合,被时代赋予了新的意义。时至今日,青绣不仅是一门传统的特色手工艺,还是青绣人用绣针绘制的精神图腾,那些一针一线绣出来的密实针脚,是每一个青绣人的诗意栖息,也是对未来生活的美好憧憬。

相信勤劳、智慧的青绣人,定会让这份诗意在指尖经久不息地传承下去,在更广阔的舞台上大放光彩。

何娟娟

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。