老太原打谷场上的风情

老太原打谷场上的风情

“笑歌声里轻雷动,一夜梿枷响到明。”这是南宋诗人范成大在《四时田园杂兴》诗里描述打谷场上农民们的喜悦与辛劳的情景,描绘出一幅活脱脱的乡村风俗画。与此景相同,昔日老太原乡村里的打谷场除了喜悦与辛劳外,在收获的每个环节上,还有着一系列美好的祈愿和祝福,整个过程像是一场蕴含着禅意的仪式。

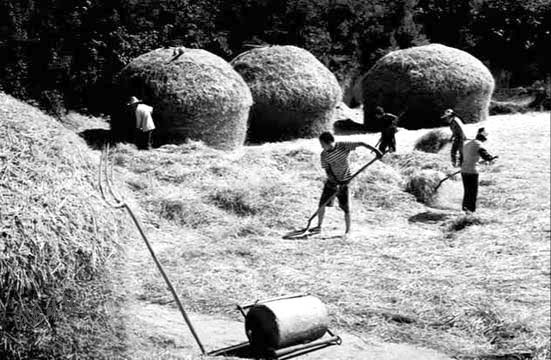

打谷场,是收秋后村民打粮食的平坦场地,年年秋来,这里都会摆开一场农家五谷丰登的盛宴。每年秋后收割完的高粱、谷、豆等庄稼都要运到这儿,经过溜场、碾场、扬场等一系列脱粒工序直至成粮,整个过程叫“打场”。太原自古就有“唐尧遗风”,老太原人“俭而用礼”,所以每有重大事宜,总要以“礼”祈福,打场也不例外。

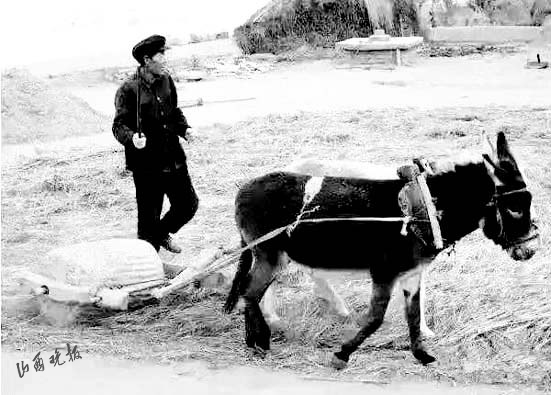

打场第一祭祀的不是天地,也不是祖先,而是一架又笨又重的石轱辘——碌碡,是用来平整场地和轧谷脱粒的。打场之前先要将打谷场碾平压实,这叫“遛场”,所以碌碡就成了首祭之“神”。人们期盼碌碡辛勤工作,脱粒彻底,使一年辛苦种植的粮食能颗粒归仓。首祭之时,人们会在碌碡框上系上红绳,把它“请”到场院中间,摆上供品,焚香祷告,燃放鞭炮,然后开始遛场,先倒后正,各六圈,取“六六大顺”之意,此后正式遛场,倒正反复碾压,直至把场地完全压实遛光。其实,说是祭碌碡,倒不如说是老太原人对丰收“最后一战”的自我壮行,毕竟碌碡还是靠人操作的。

祭碌碡只是打场的一个“前奏曲”。当第一场谷物开打时,还要祭祀“谷神”,这叫“祭场”。祭场是用黄纸剪一个“粮屯”,将“粮屯”夹于木杆间,插在打谷场中心,然后再供上油糕、花馍之类的食物,祈求谷神保佑粮仓堆得冒尖流油。

祭场的花样儿也不少。在阳曲县,开打谷子、高梁等大宗粮食之前,要在谷堆顶上放黑炭一块,谷堆周围再用草木灰圈住,寓意颗粒饱满分量重,登了场的谷物跑不了。古交山区秋收谷物时,别有一番趣味,谷堆顶部要蹲一个尺把高的“面偶人”,肩扛几条象征性的面口袋,俗称“照谷侯”,以此供献五谷财神;还要在谷堆四周抛撒“面偶小蛤蟆”,让打场人哄抢;“面偶大蛤蟆”则埋藏在谷堆里,谁先发现并抢到手被看作是大吉大利。“蛤蟆”供场院,是因为蛤蟆外形虽然难看,但有个特别可爱的大圆肚子,“大度”才能撑起财富,所以把它比作“金蟾”,算是个招财神吧。

祭祀是庄严的,苦中作乐也是必不可少的。打场是乡村一年中最辛苦最劳累的日子,但闻着满场飘散着的五谷香气,也是最快乐、最热闹的。范成大诗里描述的“打梿枷”就是这热闹之中的一景。梿枷是一种古老的手工脱粒农具,一端木板一端棍,犹如武术器械中的双节棍,有的地方叫“落杠”。使用时,高举甩下木板扑打地面上的秸秆,籽粒便脱落下来。打梿枷时,二十几个人面对面站两排,一起挥动梿枷开打,边打边移动边喊号子,步伐一致,挥臂一致,随着二十几架梿枷一起一落,发出的“咚咚”声响,再叠加上吆喝号子声、笑声,各种声音混在一起,声震数里,那红火喜悦的阵势就像演奏一支宏大的秋收交响曲。

另有以“吟唱悲歌”为乐的打场情景,可谓是另类的打场习俗,流行在娄烦山区的农村里。那儿场院上的农人们边赶牲口碾场,边凄凉呼唱着“枯拉——枯拉——”的悲调,场院里回荡着一片激昂悲壮的歌呼声。据说,这种习俗源于2000多年前的秦代,秦始皇强征青壮年劳力背井离乡服差役,地里的农活儿就压在了老人和妇女们身上。每到秋收打场时,妇女们利用赶牲口的吆喝机会吟唱悲歌,抒发心中的苦难与愤恨,一人唱众人和,韵调极其深沉悲催,打场吟悲歌的习俗就此延续下来。不过,后世的“悲歌”多数是为了抚慰沉重且单调的劳作之苦。

打场接近尾声时,正是新粮入仓时。沉浸在丰收喜悦里的人们如同过年一样,又在祈愿着下一个丰收的梦想,各种仪式轮番上场。

招待帮工吃油糕叫“起场”;田间上供土地爷叫“谢茬”;请先人“分享”新粮叫“尝新”;唱戏酬神叫“过唱”;招呼串门亲戚叫“待亲”……总之,秋收就是要充满仪式感,少说也要热热闹闹三五天。

打谷场,看似平凡辛勤的劳动,却蕴含着生活的智慧,而其习俗又承载着人们对自然的敬畏、对生活的热爱。

如今的打谷场早已被现代化的机械设备替代了,但打谷场作为老太原农耕文化的一个象征,有些习俗仍在新时代的气息中延续着,秉承着和谐社会的价值观。

彭庆东(太原)

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。