什么?河北竟然也有两座“晋祠”?

什么?河北竟然也有两座“晋祠”?

提起晋祠,人们多想到太原悬瓮山麓那座古典宗祠园林。但鲜为人知的是,在河北邢台、邯郸还散落着两座“晋祠”,与太原晋祠有着千丝万缕的联系。

三座“晋祠”,同宗同源

《史记・晋世家》记载的“剪桐封地”典故,讲述了周成王将弟弟叔虞封于“唐”地(今山西翼城一带),叔虞由此成为晋国始祖。为祭祀这位开国诸侯而设的场所,便是“晋祠”的雏形。北齐王朝的奠基人高欢将位于晋阳郊区的唐叔虞祠修葺一新,由当时著名文学家祖鸿勋作《晋祠记》,“晋祠”之名从此著称于世。

而在河北的土地上,却坐落着两座鲜为人知的“晋祠”,它们与太原晋祠同出一脉,却各带着独特的历史体温。

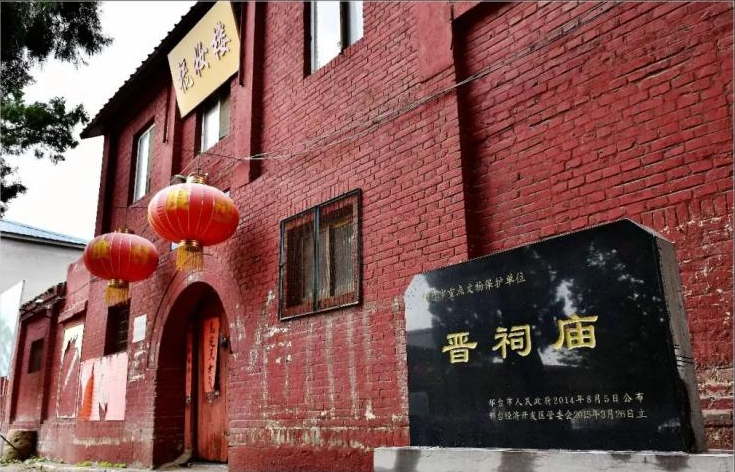

邢台晋祠庙位于襄都区东汪镇前晋祠村村南,现存建筑为民国时期风格。关于它的起源,当地流传着两个版本。一说早在战国时期,公元前454年—452年间,赵襄子在自己做太子时的采食地——邢台(当时属晋国疆域)修建此祠,专门供奉唐叔虞,已有近2400年历史;另一说则与明代移民相关,永乐年间,一批从山西晋祠一带迁来的百姓在此定居,为解乡愁建起这座庙宇,周边村落也因此得名“前晋祠”“后晋祠”,成为移民文化的鲜活注脚。

▲邢台晋祠庙外景

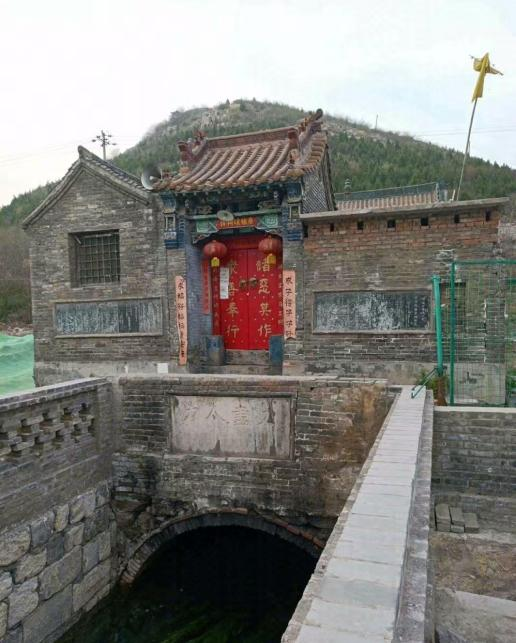

邯郸峰峰晋祠则藏于南响堂山下,地处太行八陉之一的滏口陉,自古便是冀晋往来的咽喉要道。它的建造年代虽难精确考证,但据《峰峰晋祠简介》与明代碑记记载,此地因山水格局酷似太原悬瓮山麓,且历史上曾属山西管辖,后世便在此建祠塑像,还被称为“圣母娘娘(唐叔虞之母邑姜)行宫”,与太原晋祠共享着相同的信仰内核。

▲邯郸峰峰晋祠外景

三祠风姿,各不相同

若细细品味三座晋祠,会发现它们虽同源,却在时光里长成了截然不同的模样。

太原晋祠像一部厚重的史书,摊开在悬瓮山麓。晋水从这里发源,近百座古建筑沿山势铺展,中路的圣母殿、鱼沼飞梁与南北两路的亭台楼阁交相辉映,既有北方园林的雄浑,又透着江南园林的灵秀。殿内北宋的圣母像雍容端坐,难老泉的活水千年不涸,周柏苍劲如虬,加上唐太宗御碑、傅山题字等无数名人印记,每一步都踩着历史的回声。

▲太原晋祠

邢台晋祠庙则带着浓浓的生活气息,两进院落的民国建筑不算宏伟,红墙红窗在阳光下格外温暖,门前石狮守着“晋祠庙”匾额,二楼梳妆楼的飞檐翘角藏着古朴雅致。最动人的是院中的月亮井,井口弯如月牙,六百年来“冬冒热气夏沁凉”,“知府辨水”的趣谈让这口泉成了活的传说。如今经过修复,观泉平台与磨盘水池连起新景致,村民常来此纳凉聊天,古泉与烟火气融成了一幅生动的画。

▲邢台晋祠月亮泉

峰峰晋祠更像一位隐者,独守在南响堂山下,滏阳河从眼前静静流过。它是极简的单院一庙,三间正殿、三间拜殿伴着西偏殿,虽无太原晋祠的繁复,却占尽山水灵气:背后青山如黛,脚下晋祠泉喷珠吐玉,这“滏阳河源第一泉”与圣母殿相依相偎,让整座庙都浸着湿润的诗意。只是岁月留下的痕迹重了些,少了喧嚣,多了几分寂静的沧桑,拜殿门柱上“晋祠胜境越千年一脉承传”的楹联,默默诉说着与太原晋祠的血脉联系。

▲邯郸峰峰晋祠庙遗址

名气上,太原晋祠是全国重点文物保护单位,已成为享誉中外的文化地标,而河北的两座晋祠更像藏在民间的珍宝。邢台晋祠庙凭着市级文保单位的身份,在当代修复后重焕生机;峰峰晋祠亦为市级文保单位,如今却少有人知,唯有泉声依旧。

千年文化,晋冀交融

剪桐封弟肇始,唐风晋韵流传。唐叔虞作为晋国开创者,其文化影响力跨越地域,成为山西太原晋祠和河北两座晋祠共享的精神纽带。

▲剪桐封弟(插画)

河北的两座晋祠,虽不如太原晋祠声名远播,却以独特的姿态延续着“晋文化”的千年火种。邢台晋祠庙从战国的祭祀遗存,到明代移民的乡愁寄托,再到当代文化园的升级,成为连接历史与当下的活态遗产;峰峰晋祠依托滏口陉的地理优势,既是圣母行宫的信仰载体,也是晋冀两地商贸往来、人口迁徙的见证者。

▲邢台晋祠文化园“唐叔虞殿”

河北这两座晋祠,既见证了晋文化核心脉络的地域传递,更凸显出晋文化包容开放的底色。依托移民迁徙、交通往来与信仰传承的流动,晋文化以 “晋祠” 为具象载体突破山川阻隔,在太行山东麓落地扎根。如今,邢台晋祠泉水新生、峰峰晋祠静默守望,这两座藏于河北的 “晋祠”,正是晋文化跨域传承、文明交融的生动缩影,也为晋文化寻根之旅添上了一抹厚重色彩。

记者:王翘楚

图片来源:太原市文化馆、邢台市文化广电和旅游局、邢州日记、赵都文化

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。