关圣文化史迹,距离世界文化遗产有多远

关圣文化史迹,距离世界文化遗产有多远

“头戴金冠凤翅飘,凤眼蚕眉呈英豪。忠义扶定汉室主,上阵全凭偃月刀。”这四句京剧《华容道》的念白,铿锵有力,赤面长髯、威震乾坤的关公形象跃然台上。

关羽,字云长,山西解州常平村人。他的一生,横刀跃马,忠贯日月,从一代名将步步升华,终至封王、称帝、成神、入圣。

有华人的地方,就有关帝庙。据不完全统计,全球共有三万余座关帝庙,分布在世界上不同的国家与地区,其承载的忠义精神已超越时空界限。

如今,凝聚千年信仰的史迹,正如星辰列阵,跨越山河省界,试图共同叩响世界文化遗产的殿堂之门。

2025年7月,山西省发布《支持新时代文物高质量发展的若干措施》,明确提出“加快万里茶道、关圣史迹等申遗步伐”。这份文件如一石激浪,再次将“关圣文化史迹”联合申遗项目推向公众视野。

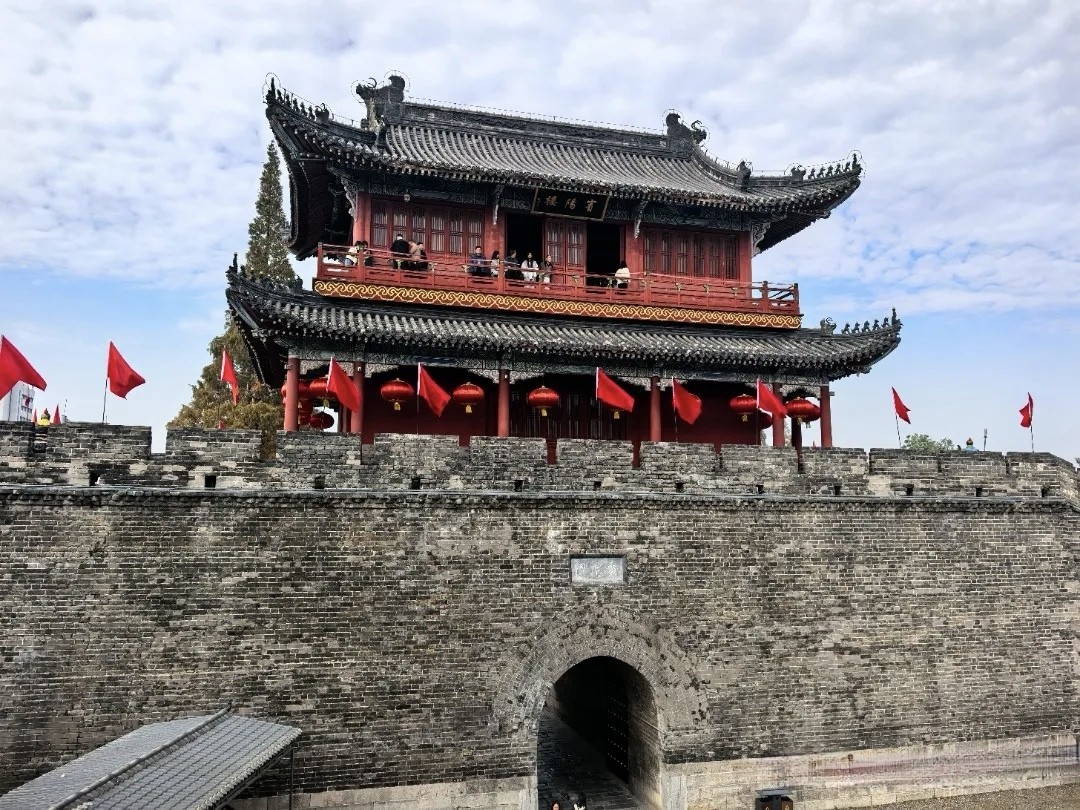

▲山西解州关帝祖庙

祖庙所在处,即是申遗最前列

“关圣文化史迹”是关公生前身后个体荣誉和集体记忆的物质实证,表现出多群体共同参与的遗产实践与记忆构建进程。2024年12月,“关圣文化史迹”被国家文物局列入《中国世界文化遗产预备名单》。此次申遗为联合申遗,包括山西、河南、湖北、福建四省。

作为关公故里,运城不仅是血脉所系,更承载着海内外信众“魂归故土”的精神寄托。昔日运城境内,关庙林立,几乎村村皆奉,深植着对“忠、义、仁、勇、礼、智、信”等传统伦理价值的集体认同。而解州,作为关公故里,其关帝庙肇建尤早,历经千年营缮,早已成为运城乃至山西最闪亮的文化名片。而矗立于故土的庙宇,是关公信仰的精神原乡,承载着由历史人物升华为护国佑民神祇的文化演进历程。

▲2024年11月,解州关帝庙文物保护所4人小组赴湖北荆州进行关公信俗圣迹遗存地开展调研

在四省六市八处遗产点的协作版图上,山西始终走在申遗前列。

2008年,“关公信俗”列入国家级非物质文化遗产名录。2010年,运城率先启动申遗工作。2012年,“关圣文化建筑群”成功列入《中国世界文化遗产预备名单》,该建筑群包括解州关帝祖庙与常平关帝祖祠,并完成申遗第一阶段工作。

2019年,面对联合国教科文组织收紧申遗规则的形势,单点申报希望渺茫。运城市文物保护中心申遗办主任唐芬介绍,山西主动承担起联合申遗的重任,联合河南洛阳关林、湖北荆州城墙和当阳关陵共同申报世界文化遗产,项目名称定为“关圣文化史迹”。随后,福建省的东山关帝庙和河南省的周口关帝庙加入,遗产点变为四省六市八处。

▲研学团走进湖北当阳关陵

四省八处遗产点,申遗力量跨越时空

“关公身首异处,一直是海内外华人的千年遗憾。”中国关公文化学者朱正明道出了无数人的心声。如今,随着“关圣文化史迹”联合申遗的推进,关公在文化象征意义上实现了“身首合一”,弥合了这份历史遗憾。

公元219年荆州失守,成为关公命运的转折点。败走麦城后,其身首分离——身躯葬于湖北当阳(今当阳关陵),首级则被送至河南洛阳。洛阳关林因清代尊关公为“武圣”而升格为帝王规格的“林”,成为官方最高推崇的象征。荆州城墙作为史载关公留下的唯一历史遗存,默默见证了这一悲壮起点。

耐人寻味的是,在身首分离的地理现实之外,一场神化运动却在关公身躯安葬地附近悄然兴起。湖北当阳的玉泉山作为佛教“关羽显圣”传说的发源地,成为其从历史名将走向普世神祇的关键起点。

追寻关公信仰的根源,则指向其故里——山西运城。常平关帝家庙作为其出生地和家族宗祠,承载着最原始的血脉记忆。仅数公里外的解州关帝庙,则以“关庙之祖”的地位,历经千年营建,成为全球关庙建筑的源头。

这份信仰不仅扎根故土,更跨越山海远播。福建东山岛的东山关帝庙,其正殿朝向台湾海峡,彰显其作为关圣文化对外传播重要节点的使命。而在河南周口,由晋陕商帮营建的周口关帝庙(旧称“山陕会馆”),则融合佛道元素,精美建筑诉说着商贾群体对关圣文化的尊崇。

中国古迹遗址保护协会秘书处主任燕海鸣指出,这八处关圣史迹是“遍布全国的关圣崇拜文化的最典型物证见证”“涵盖了关公从人到神的演变过程”。它们共同印证:物质形态的庙宇、陵墓与非物质形态的传说、书写相互依存、彼此升华,遍布全球三万余座关帝庙,正是这一文化力量超越时空界限的明证。

▲福建东山关帝庙

门槛内外,申遗的“多元之困”

关圣文化史迹迈向世界遗产之路,承载着厚重的文化期许,却也无可避免地面临着现实层面的多重挑战。这些挑战构成了一道需要智慧与耐心去破解的“多元之困”。

跨地域协作,是关圣文化史迹联合申遗绕不开的议题。

今年全国两会上,民革中央提交了《关于加快关圣文化史迹申遗的提案》。该提案的参与者,民革山西省委会参政议政部副部长温雪钢,明确提出:“当前申遗面临跨地域协作的难题,亟需四省六地进一步建立、强化跨区域、跨部门协调管理机制,推动形成工作合力。”

关圣文化史迹申遗可借鉴我国已有的跨地域协作成功实践。例如,“中国大运河”项目串联北京、天津、河北等8省市,建立了高效协同机制;“丝绸之路:长安-天山廊道”不仅整合河南、陕西、甘肃、新疆等国内资源,更携手哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦成功实现跨国联合申遗。这些经验为关圣文化构建覆盖更广的协作网络提供了宝贵参考。

更核心的挑战,在于价值阐释的深度。

国际古迹遗址理事会指出,精神信仰相关的“纪念与象征性遗产”是世界遗产体系中期待填补的重要类型,而关圣文化史迹正是这一空白的有力候选者。对此,朱正明强调:“关圣文化史迹申遗不能仅仅关注建筑庙堂,精神内核更加重要。”

然而,当前的阐释工作,多聚焦于建筑的恢弘与历史的悠久,对其所承载的伦理价值如何通过空间布局、仪式传统、社区实践得以生动表达,以及这一信仰体系如何深刻塑造了东亚乃至全球华人社群的文化认同,其深度挖掘与国际化的讲述仍有提升空间。

“文化是有生长力的,不能只停留在历史上。”山西大学历史文化学院教授闫爱萍点出了当前关圣文化价值阐释的另一个短板。她说到,当前关圣文化研究不仅需深入阐释其历史脉络,也要通过大量实证研究,深入发掘其时代价值和精神内核,揭示其与时代价值的对话融合点。

关圣史迹若想真正彰显其独特竞争力,其作为精神图腾的深层含义与持续影响力,才是超越砖瓦木石的核心所在。

除此之外,横亘在前的,还有宝贵的“入场券”之争。依据联合国教科文组织的规则,中国每年仅有一个文化遗产项目的申报名额。这份稀缺性,在拥有无数瑰宝的文明古国面前,竞争近乎严苛。

关圣史迹要在如此激烈的“优中选优”中脱颖而出,不仅需要无可辩驳的价值,也意味着更漫长的等待与更充分的准备。

▲全国重点文物保护单位荆州市古城墙

路在何方?过五关,共赴六城盟

2019年春天,中国文化遗产研究院牵头,晋、鄂、豫三省四市代表围坐,首次将“关圣文化史迹联合申遗”的宏大构想摆上桌面。

五年时光流转,当2025年6月的海风轻拂福建东山岛,关圣文化史迹联合申遗第五次联席会议的现场,气氛已然不同——一种破茧成蝶的力量正在凝聚。

《关圣文化史迹联合申报世界文化遗产城市联盟章程》等文件的签署,让松散的联合体正逐渐蜕变为一个目标清晰、分工明确、专业支撑的制度化“六城盟”。

前路虽长,但“共赴”的力量持续在汇聚。

“共赴”的根脉深植于两岸同胞共同的精神沃土。在两岸关系语境中,关公文化发挥着不可替代的情感联结功能。2025年民革中央提案特别强调,关圣文化史迹申遗可“弘扬‘春秋大义,志存一统’思想,筑牢两岸血浓于水的精神纽带。

▲2025年5月31日、6月1日,中国台湾彰化关天宫一行到解州关帝祖庙、常平关帝家庙寻根谒祖、参访交流

“共赴”的视野从海峡两岸延伸至全球四方。中国社会科学院研究员胡小伟在媒体采访中指出:“关公形象已成为中华道德形象的重要符号,在全球华人乃至东亚地区具有极大的影响力和号召力。”从纽约、新加坡等地新建关庙的涌现,到马来西亚关帝圣像巡游筹备,全球华人心中不灭的关帝信仰,彰显出中华优秀传统文化强大的向心力。而推动关圣文化史迹申遗本身,就是一场从文化自觉迈向文化自信的深刻旅程。

如今,这股申遗热潮,也恰逢其时。在新时代坚定文化自信、建设社会主义文化强国的战略部署下,在“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的工作方针指引下,关圣文化史迹申遗迎来了难得的战略机遇期。

如何将关圣文化,淬炼成既被广泛认同的价值理念,又能闪耀世界文明舞台的中国叙事?这是“六城盟”肩负的使命,也是关圣文化史迹申遗工作在新时代能否真正“过五关”,走向世界的核心命题。

其答案,就写在共同奔赴的每一步脚印里。

记者:曲甜甜

图片来源:关帝祖庙微信公众号、爱上宜昌公众号、中国日报网

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。