直播间“儿女”上链接 手机外父母狂下单

高价床垫治失眠、便宜抹脸油能除皱……一个个陷阱等着老年人

直播间“儿女”上链接 手机外父母狂下单

高价床垫治失眠、便宜抹脸油能除皱……一个个陷阱等着老年人

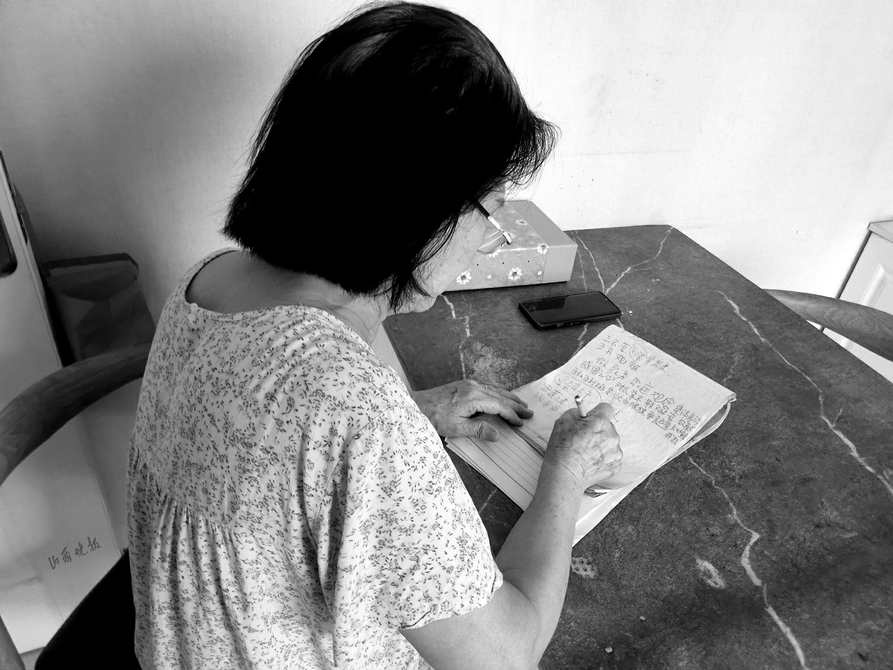

8月13日9时,张老太太的手机准时响起微信提示音。她熟练地点开一个名为“健康长寿交流群”的微信聊天框,手指在屏幕上快速划动,抢了群主发来的“早安红包”。金额不大,大多是几毛、几分,但看着余额里缓慢增长的数字,70岁的张老太太觉得心里很踏实。这个群,她已经待了半年,从最初的“领鸡蛋进群”到如今每天准时守着直播下单,她的生活似乎被群里的热闹和“福利”牢牢绑定。却不知,一场针对老年人的精准收割,正以“互联网思维”为幌子,在虚拟世界里悄然上演。

从线下到线上:“收割”手段迭代升级

几年前,街头巷尾的“健康讲座”“免费体检”是收割老年人的主要阵地。工作人员把老年人请进布置得像会议室的房间,一边播放着“专家访谈”,一边推销号称能治百病的保健品。那些包装精美、价格高昂的“神药”,实则可能只是普通食品,甚至是三无产品。但彼时的线下模式,终究目标太大——聚集的人群、喧闹的场面、频繁的投诉,很容易引起监管部门的注意,不少窝点在短期内就被查处。

然而,当这些“收割者”披上互联网的外衣,一切都变得隐蔽起来。他们敏锐地捕捉到老年群体对智能手机的逐渐适应,以及对线上社交、线上购物的好奇与依赖,一套融合了“私域运营”“用户粘性”“精准转化”的“互联网思维”收割体系应运而生。

不需要租场地,不需要雇大量线下人员,只需几个微信群、一个私域直播间,就能将成百上千的老年人圈定在“流量池”中。他们深谙“线上引流比线下更高效”的道理:在菜市场、公园、小区门口,依旧用“免费领鸡蛋”“抽奖送小家电”的老套路吸引老人,但不再是邀请到线下场所,而是引导他们扫码进群。一个二维码,就能将分散的老年人快速聚合到虚拟空间,成本更低,范围更广。

微信群里的“温情陷阱”:红包与关怀背后是算计

“家人们,今天天气降温,记得添衣服呀”“李叔,昨天你说膝盖不舒服,试试这个艾草贴,群里今天有优惠”“整点发红包啦,手气最佳的家人额外送一份养生茶”……这些看似充满温情的话语,每天都在无数个“老年交流群”里重复上演。

定时发红包,是维系群内活跃度、留住老人的核心手段。这些红包金额不大,却像精准投放的“鱼饵”,让老人们养成了“定点打卡”的习惯。抢到红包的老人会在群里道谢,没抢到的则会期待下一次,群内的互动就这样被轻易撬动。久而久之,老人们对群主和群管理员产生了莫名的亲近感,觉得他们“懂事”“贴心”,甚至比自家孩子还关心自己。

除了发红包,群里还会定期分享“养生知识”,比如“某种蔬菜能抗癌”“喝某种茶水能降血压”,这些内容大多没有科学依据,却迎合了老年人对健康的渴求。偶尔,管理员还会“一对一”私聊,询问老人的身体状况、家庭情况,看似嘘寒问暖,实则是在收集信息,为后续的“精准推销”做铺垫。

张老太太就常常在群里感慨:“这些孩子比我家闺女还贴心,闺女忙得没时间理我,他们天天问我吃饭没、睡好没。”这种情感上的依赖,让老人们逐渐放下了戒备心,对群里推荐的产品也从最初的怀疑,慢慢变成了信任。

私域直播间的“收割闭环”:隐蔽之下疯狂敛财

当老人对微信群产生足够的依赖和信任后,收割的“最后一环”——私域直播便登场了。与抖音、淘宝等公开平台的直播不同,这些专门针对老人的直播,往往藏在非官方的小众平台,或者需要通过群内专属链接才能进入,外人很难发现。

直播间里的套路,更是经过精心设计。山西晚报·山河+记者看到,张老太太手机微信里点进的直播间背景写着“相亲”字眼。“我告诉我妈别看直播,别在里面买东西。她说人家不卖货,就是相亲节目。”张老太太的女儿说,其实这个直播间就是以相亲内容为幌子,没演10分钟就开始上链接了。

18时,所谓的“相亲节目”开演了,张老太太戴上老花镜,点开微信群里弹出的直播链接“《齐总》中百之家”。刚开始确实是相亲节目的内容,尽管演技拙劣,但张老太太却挪不开眼,甚至跟着主播哽咽起来。“我母亲常年睡眠不好,自从买了这个床垫,日日睡到天亮,家人们请看……”没几分钟,主播就华丽丽地将床垫搬到了直播间。

同时入镜的还有两名“健康顾问”和“厂家负责人”。一口一个“家人们”“阿姨叔叔们”,拉近与老人的距离。看着1000元的床垫,张老太太很心动,她也睡眠不好。“今天只有100组优惠,抢完就恢复原价。这是厂家给咱们群友的专属福利,外面这个价根本买不到……”主播利用老人“怕错过”的心理,催促他们立刻下单。“家人们,你们信任我,我就不能让你们吃亏。买了这个产品,不仅自己健康,也是给儿女减轻负担。”主播将购买床垫与“孝顺”“明智”挂钩,让老人在情感裹挟下冲动消费。

正在山西晚报·山河+记者和张老太太的女儿交谈之际,张老太太已火速下了单。张老太太女儿马上微信联系直播间的“李老师”退钱,却被“已经发货了不能退钱”拒绝,此时距离下单没过5分钟。经交涉,可能对方听到发语音的是年轻人,并不是张老太太声音后,被迫退了钱。“你这样闹,明天不给我发红包咋办?以后你别来了,我的退休金还轮不到你做主。我睡不着的时候你们谁能代替我?谁管过我?”张老太太大声斥责着。其实,张老太太的女儿带母亲去多个医院检查治疗过,效果微乎其微,好几位医生建议多参加户外锻炼,但是每晚6时的直播让张老太太“不舍得”去公园锻炼。

山西晚报·山河+记者发现,这些直播间往往没有回放功能,一旦交易完成,老人想找证据维权都难。

如何撕开“银发陷阱”伪装?

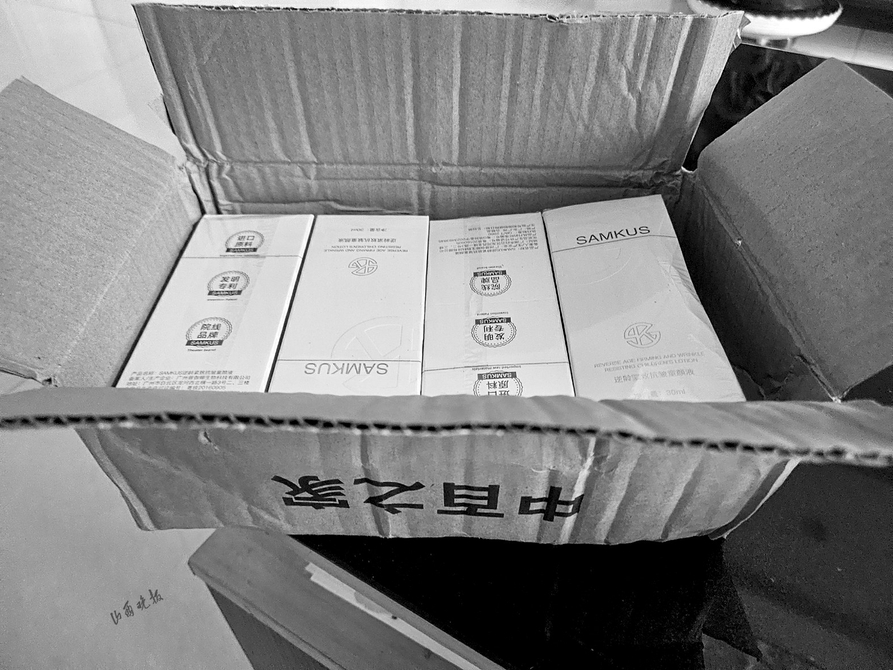

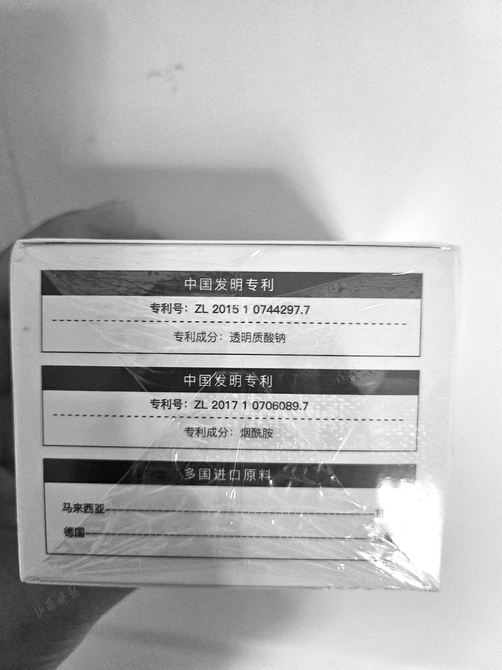

张老太太家里有成箱的保健品、洗发水、护肤品等,她说,这些都是从“《齐总》中百之家”的直播间购买的,“6瓶洗发水才39.9元,能治疗脱发,还可以再生发。这个抹脸油和什么国际一线品牌是一个厂家,只有我们这个群里的成员才能买到,价格很便宜,而且能除皱。”张老太太女儿听着母亲介绍在一旁连连摇头叹气。山西晚报·山河+记者观察发现,抹脸油包装盒上有“多国进口原料”字样,但列表上只写了“马来西亚”“德国”,未完整显示对应原料。

山西晚报·山河+记者进一步观察发现,“《齐总》中百之家”直播间有29.57万用户,950.47万的热度,里面汇集着全国各地的用户。

相关数据显示,近年来,老年网购用户数量持续攀升,他们的购物清单也从最初的日用品,扩展到保健品、医疗器械、服装鞋帽甚至数码产品。对他们而言,网购不仅是一种购物方式,更像是融入数字时代的“通行证”——不用麻烦子女,自己就能买到想要的东西,这种“掌控感”让他们觉得“跟上了时代”。可这份“便捷”的背后,却藏着他们看不见的风险。由于对网络信息的辨别能力较弱,对“平台规则”“资质认证”等概念模糊,他们很容易被低价、夸张宣传吸引,成为“三无产品”的“精准受众”。

怎么举报呢?山西晚报·山河+记者联系到微信客服,工作人员表示,如果发现微信直播间存在诱导老年人购买三无产品的情况,可以通过三种方式进行举报。

通过微信直播间直接举报:进入要举报的微信直播间,点击顶部的“…”图标,在底部弹出的选项中,点击右下角的“投诉”选项,然后选择合适的举报原因,如“售卖假货”“商品质量问题”等,上传相关图片证据,填写详细的投诉内容后,点击“提交”即可。

通过腾讯110小程序举报:如果通过直播间直接举报后没有得到妥善处理,可以搜索“腾讯110”小程序,进入后选择“我要举报”,根据提示提交相关的诈骗证据,如直播录屏、商品照片、购买凭证等,说明具体情况。

向市场监管部门举报:可以拨打12315热线电话,或者微信搜索“12315”公众号,注册后提交相关投诉举报信息,也可以通过全国12315互联网平台(http://www.12315.cn/)进行投诉举报,需详细说明直播间的相关信息以及三无产品的具体情况,并上传能证明产品为三无产品的证据。

社会学专家表示,专门收割老人的卖货直播,本质上是利用了老年人信息闭塞、渴望关怀、重视健康的特点,将互联网工具异化为敛财的手段。想遏制这种现象,需要家庭、社会、监管部门的共同努力。作为子女,应多花时间陪伴老人,耐心教他们识别网络诈骗的套路,提醒他们“天上不会掉馅饼”,遇到群内推荐的高价产品,一定要先和家人商量。社区可以定期开展防诈骗讲座,邀请专业人士为老年人讲解常见的诈骗手段,提高老年人的防范意识。监管部门则需要加强对非官方直播平台的监管,打通投诉举报渠道,对涉嫌诈骗的直播间和微信群进行严厉打击,让“收割者”无处遁形。

低价诱惑,成了“上钩”的“诱饵”。许多老年人经历过物质匮乏的年代,消费时格外看重“性价比”。“9.9元买10双袜子”“19.9元的按摩枕”“29.9元的羊绒围巾”……这些远低于市场价的商品,总能让他们心动。可“一分钱一分货”的道理从未过时,那些超低价的商品,往往是小作坊生产的残次品,没有质量检测,更没有售后保障。

微信安全中心发布的《针对“养生直播”违规外部链接的治理公告》,犹如一颗投入平静湖面的石子,激起千层浪。公告明确指出,若外部链接中的直播内容涉及违规发布医疗、药品、保健食品等信息,微信端会限制链接访问,同时结合用户投诉证据,加大对此类违规账号的处罚力度。这一举措,无疑给那些妄图在微信平台兴风作浪的不法分子敲响了警钟。

当然,微信的监管之路并非一帆风顺。一些不法分子为躲避监管,不断变换手法,比如频繁更换直播平台、使用加密链接、在群里用暗语暗示等。还有部分老年人对微信的安全提醒视而不见,依旧相信主播的虚假宣传,甚至觉得微信限制链接是在“多管闲事”。面对这些挑战,微信一方面持续升级技术监测手段,提高对新型违规行为的识别能力;另一方面,加大对用户的宣传教育力度,通过安全中心推送文章、在聊天界面设置显眼的安全提示等方式,向用户普及相关风险知识。

山西晚报·山河+记者 贾蔚然

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。