朔州市退休职工贾淑珍

从泥土到指尖 “塑”说家乡风土人情

朔州市退休职工贾淑珍

从泥土到指尖 “塑”说家乡风土人情

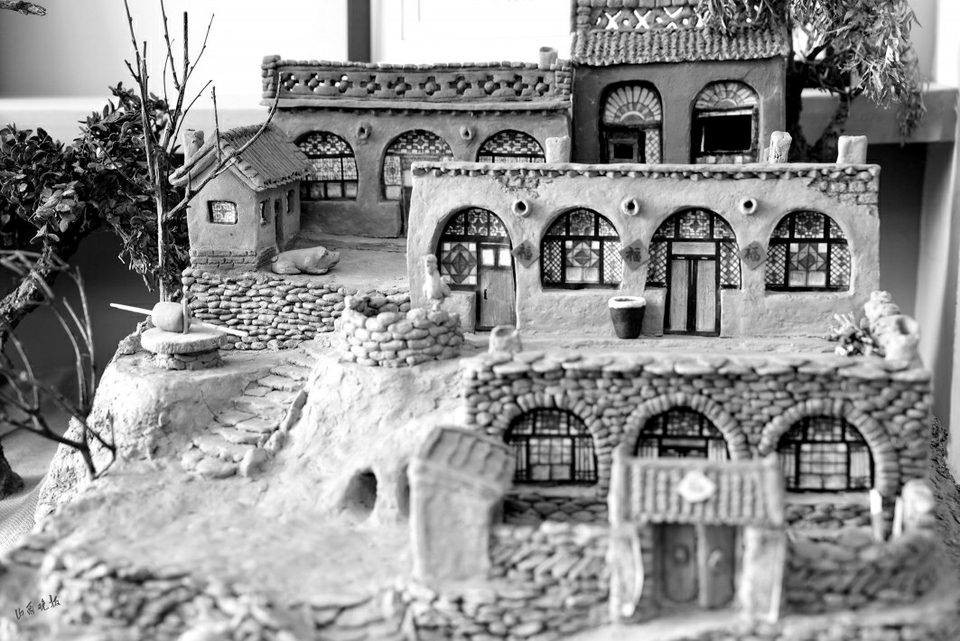

窑洞,是黄土高原上一道独特的传统民居风景线,它通常修建在向阳的山坡上,面朝开阔地带,布局使得窑洞内部光线充足,通风良好,十分适宜居住。在我省,窑洞的类型丰富多样,大致可分为靠崖式、下沉式及独立式三种。它不仅是黄土高原的民居代表,更是中华民族传统建筑文化的重要组成部分。

随着时代变迁和居住方式的改变,延续数千年的窑洞正陆续消失在人们的视线中。朔州市退休职工贾淑珍以泥为媒,将家乡原汁原味的窑洞惟妙惟肖地塑造在咫尺之间,一经展现便成为惊艳。去年12月,贾淑珍被朔州市人民政府授予第四届工艺美术大师称号。7月14日,山西晚报·山河+记者在朔州市采访贾淑珍时获悉,目前,她创作了包括“平鲁人家”泥塑窑洞作品和人物共有8组。

初衷:通过泥塑将晋西北窑洞的神韵与生活气息展现出来

今年55岁的贾淑珍出生在朔州市平鲁区陶村乡陶西村,她从小就在土窑洞中玩耍、长大。窑洞里的木质窗棂、色彩鲜艳的窗花、古朴的石碾、陶瓮以及左邻右舍的老爷爷、老奶奶成为刻在血脉里的记忆。

从小就对美术极为感兴趣的贾淑珍凭着对乡土非物质文化遗产手工作品的喜爱和钻研,成为村子里小有名气的“才姑娘”。给鞋垫打样子、卷制纸筒门帘儿、织毛衣,贾淑珍从来不用纸质样品,脑中所想随手就可或画或描勾勒出仙鹤、熊猫、竹子等图案,惟妙惟肖。正是这样的基础和日积月累的沉淀,使她在泥塑创作中游刃有余,能够做到几乎一次成型。

退休前,贾淑珍给妹妹开办的画画培训班帮忙时,负责教孩子们捏泥娃娃。闲暇时,回到村里,她发现村里祖祖辈辈居住的土窑洞或坍塌或改造,正在日渐消失,到目前,村里遗留有原汁原味的土窑洞只剩10余处。

从捏泥娃娃中获得灵感,她问自己:“能不能把土窑洞用胶泥泥塑出来,让我们的后辈子孙尤其是孩子们能够直观地看到他们的爷爷奶奶曾经居住过的地方?用泥塑这种古老而质朴的艺术形式,将晋西北窑洞的神韵与生活气息展现出来?”

说干就干!每次回陶西村,贾淑珍带回来的不是土特产,而是挖来的红胶泥土、黄土,她用编织袋装回到位于朔州市的楼房里。家里卫生间成了洗土的工作室,餐桌成了和泥和摆弄泥塑的工作台。

在教孩子们用胶泥捏泥娃娃时,贾淑珍发现,成品泥娃娃阴干后会开裂。

为了解决泥塑土窑洞的开裂问题,贾淑珍开始了一次次的实验和泥土配比。她把红胶泥土、黄土分别在水桶里泡洗一周左右,将土里的沙石沉淀后去除,只选用纯净的泥。然后把红胶泥与黄泥按比例调配,选出最合适的比例,并在和泥的过程中加入剁碎的棉花做黏合剂,成功解决了泥塑作品开裂的问题。

创作:利用泥塑作品展现家乡窑洞文化的独特魅力

贾淑珍的第一部泥塑作品是以邻居家的3间土窑洞为原型创作的。她说:“那是在2014年,为了能够达到原汁原味的创作目标,我自己也不记得专门回去多少次了。塑造大体的轮廓用脑海里的记忆就能够完成,但在涉及窗棂、剪贴窗花以及门楼上的瓦片等细节时,凭记忆就不够了。需要回去细细观看,对微小的细节还用手机拍下来,回来琢磨!”

用泥塑浓缩的这组土窑洞作品长宽仅仅40厘米左右,山西晚报·山河+记者看到,作品中,3间土窑洞烟囱、排水道、窗棂、石砌台阶、院墙、街门楼一应俱全,真正体现了泥塑的原汁原味。院内,端簸箕的老奶奶、卧着的狗、圈内的羊和牛以及爬墙玩耍的儿童,生动再现了晋北土窑洞浓厚的生活气息。

泥塑作品仿佛在向我们诉说着窑洞里发生的故事,那些关于岁月、关于生活的点点滴滴,都被她巧妙地融入作品之中,让人们在欣赏泥塑的同时,也能感受到晋西北窑洞文化的独特魅力。

2014年完成的这件泥塑作品一直深藏闺中,直到2019年,贾淑珍的妹妹把姐姐的作品发到了朋友圈,才引起人们的关注。

之后,贾淑珍相继完成了自己命名为“平鲁人家”的另外3组泥塑作品,以及包括挑水老汉、编筐老汉两件人物泥塑作品和赶集、乘凉等展现平鲁风土人情的作品。

泥塑作品“平鲁人家”中,土黄色的窑洞呈梯次错落有致地分布在小山丘上,宛如一片宁静的世外桃源。清扫地面的人,仿佛要把院子里的每一个角落都打扫得干干净净。黑色的狗静卧在地上休息,它也是这乡村生活的一部分,两只鸡站在院子里,它们在泥塑的世界里自在地踱步,这鸡和狗的存在,让这个泥塑的庭院充满了生机。

院落里的陶瓷缸,虽然看似普通,却也是乡村生活的真实写照,贾淑珍把这平凡的物件也融入其中,让整个场景更加真实,让人们看到了乡村的烟火气息。包括垒墙的石片、石块,她都用泥塑出了石质的感觉,让人无论如何想不到,这是用泥塑出来的。

贾淑珍的泥塑人物同样精彩,活灵活现。编筐老汉面部表情刻画细致入微,每一条皱纹都清晰可见,柳条筐纹理清晰,横竖结合。挑水老汉衣服上的盘扣、面部表情以及挑着的水桶,都塑造得令人拍案叫绝。

未来:把平鲁区更多的非物质文化遗产展现在人们面前

元宵节,贾淑珍的泥塑作品《平鲁人家》在社火非遗展出中引起央视记者关注;平鲁区“六月六”庙会上,同样引起群众围观。在惊叹作品活灵活现的同时,让人沉浸其中,感受着那曾经的岁月。

贾淑珍介绍说,《平鲁人家》土窑洞系列泥塑作品注重写实手法。而人物系列则在表情上稍加夸张,衣着、帽子等服饰则都是原汁原味,都是平鲁区家乡人民20世纪五六十年代的传统服饰。

晋西北泥塑,不仅是一种艺术形式,更承载着文化的传承,它将晋西北的风土人情凝固在小小的泥塑世界里,让人们能够随时回味那段经常萦绕在脑海中的岁月。

对于今后的创作,贾淑珍表示,目前,她正在着手准备进行平鲁区非遗“骡驮轿”的资料收集和前期准备工作。

“骡驮轿”是20世纪五六十年代平鲁区农村用来娶媳妇的,前后两匹骡子,中间驮起花轿,两边随行两人护送。贾淑珍妹妹的婆婆就是用骡驮轿娶进家门的,曾经见证过这一场景的贾淑珍依旧记忆犹新。“用泥塑把这种已经消失的非物质文化遗产留存下来,为非遗的挖掘和展现做出自己的努力!”贾淑珍说。

包括踢鼓秧歌人物系列、门神尉迟恭泥塑都已经进入贾淑珍的创作安排中。她表示,将会继续进行创作,用泥塑这种形式,把平鲁区更多的非物质文化遗产展现在人们面前。

山西晚报·山河+记者 刘俊卿 通讯员 程菁菁

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。