从月球到深海 我国科学动态有更新!

从月球到深海 我国科学动态有更新!

真厉害

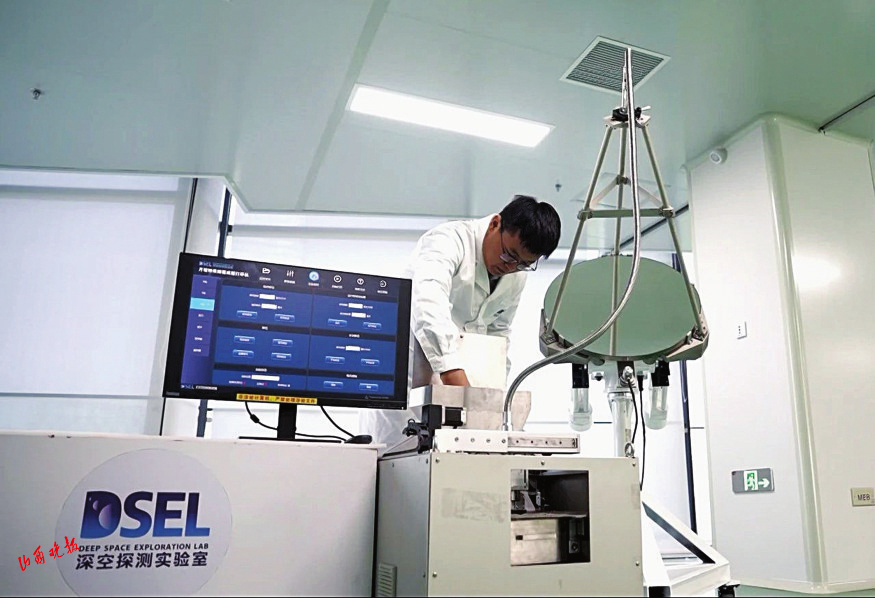

首台月壤打砖机研制成功

“月球房”离我们越来越近

近日,我国首台月壤打砖机在深空探测实验室研制成功,这种打砖机可以利用聚光太阳能将月壤熔融成型,未来可以实现用月球的土建设月球的房子。

这套装置的成功研制经历了哪些阶段?由它制成的月壤砖有哪些特点?从“月壤砖”到“月球房”,还需要完成哪些步骤?围绕这些热点话题,7月26日,记者专访了相关专家。

一问:月壤打砖机样机如何研制?

“从方案构想到样机成型,月壤打砖机的研发历时约2年,走过了方案论证、产品研制和工艺迭代三个关键阶段。”深空探测实验室未来技术院工程师杨洪伦介绍道。

在方案论证阶段,科研团队针对太阳能聚光技术开展了一系列验证试验,最终选择了菲涅尔透镜聚光、薄膜透镜聚光等类型的聚光方式;在月壤成型方面,通过论证采用了粉末烧结和粉末床熔覆成型技术路线,为后续研发指明方向。

在产品研制阶段,科研人员重点针对能量高效汇聚—传输、月壤致密化输运等问题,开展了关键技术攻关。

“月壤打砖机需要实现3000倍以上聚光太阳能传输,光纤束易发生烧蚀损坏。我们和合作团队针对光纤束,开展了近百次工艺试验和性能测试,研制新型能量传输光纤束,打破光纤能量传输效率低、易烧蚀等难题;针对月壤致密化输运,开展多类型月壤输运机构仿真、优化设计和实验验证,最终提出复合式月壤铺展机构,实现月壤致密化、均匀输运。”杨洪伦说。

在工艺迭代方面,月球上月壤矿物复杂,不同区域的月壤存在明显差异,月壤打砖机需要适应不同类型月壤,为此科研人员配制月海玄武质、高地斜长质、纯斜长岩等多种模拟月壤,在打砖机开展了反复试验,最终完成样机迭代改进。

二问:月壤砖怎么制成?

月壤打砖机,又称“月壤原位3D打印系统”,是由深空探测实验室自主研发。

月壤打砖机的工作原理是通过一个抛物面反射镜实现太阳能的高倍汇聚,并通过光纤束进行能量传输,在光纤束的末端产生3000倍以上的太阳能聚光比。通过精确的光学系统,太阳光被聚焦到一个小点,迅速将其温度提高至1300℃以上,从而实现月壤的融化。

“由于实验场位于室内,不具备太阳直射的条件,因此研制团队使用了太阳模拟器,将3000倍太阳光的能量传递到模拟月壤上,进行月壤熔融试验。”杨洪伦说。

值得一提的是,这台装置制成的月壤砖是100%原位月壤资源,无需其他任何添加剂。同时月壤具备高强度、致密化等特点,除了建房子,还可以满足设备平台、路面等基础设施建设需求。

三问:建造“月球房”还需完成哪几步?

记者走进位于安徽合肥高新区的深空探测实验室,实验室工作人员正在调试这台设备。

“尽管月壤打砖机已取得阶段性突破,但要在月球上真正建成房屋,仍需跨越多重技术障碍。”杨洪伦对记者说。

杨洪伦说,在月面高真空、低重力等极端环境条件下,月壤砖难以独立实现月面人居结构建设,“月壤砖主要承担舱体表面防护功能,还需要与刚性结构舱、柔性气囊舱等建造方式相结合,方能完成月面房屋建设。”

实现这一目标需分三步走:

一是进一步开展关键技术攻关,完成月壤砖制造、建筑构件搭建、建筑物结构评估等一系列技术突破和全流程验证;

二是通过航天工程任务,完成月壤打砖机和建造作业的月面真实条件下技术验证;

三是研制可承受人居舱室气压的舱段,并与月壤打砖机、月面作业机器人协同工作,形成完整的月面建筑施工体系,最终完成房屋建造。

随着这些技术的逐步突破,人类在月球上“用本土材料建房子”的梦想正从科幻走向现实。而这台月壤打砖机,无疑是铺就这条“登月建房”之路的第一块“基石”。

据科技日报微信公众号

真漂亮

9533米深海发现“吃”硫化氢和甲烷的生命群落

据新华社电 在水深9533米的海底世界,存在着目前已知最深的化能合成生命群落。它们不依赖阳光,而是利用地质流体中的化学反应获取新陈代谢所需能量。由中国科学院深海科学与工程研究所主导的研究团队,在西北太平洋的千岛—堪察加海沟和阿留申海沟发现了这些生命群落及伴生流体活动,相关研究成果7月30日在国际学术期刊《自然》发表。

科研人员利用“奋斗者”号全海深载人潜水器,首次在9533米的深渊及绵延2500公里的海沟底部,发现了大规模的化能合成生命群落和甲烷储库。这些生命群落主要由深海管状蠕虫和双壳类软体动物组成,它们依靠富含硫化氢和甲烷的流体维持生命。

通过地球化学分析,这些环境中的甲烷,是由沉积层深处的微生物不断将由有机质分解的二氧化碳转化而来的,表明深渊海底之下还存在前所未知的、庞大活跃的深部生物圈。这一发现也直接挑战了“深渊生态系统主要依靠从海洋表层沉降的有机颗粒和动物残骸维持”的传统观点,为理解深海碳循环的复杂机制提供了全新视角。

此外,据科研人员介绍,该研究不仅发现了化能合成生命新物种,也证明化能合成生命可能深刻影响着深渊生态系统结构及全球碳循环。科学家们推测,这一现象不是个例,在全球深渊海沟存在一条“化能生命长廊”。

本次研究是“全球深渊探索计划”的重要组成部分。这项国际科研计划由中国科学院主导,旨在利用先进的深潜技术揭开地球深渊奥秘。

挺可爱

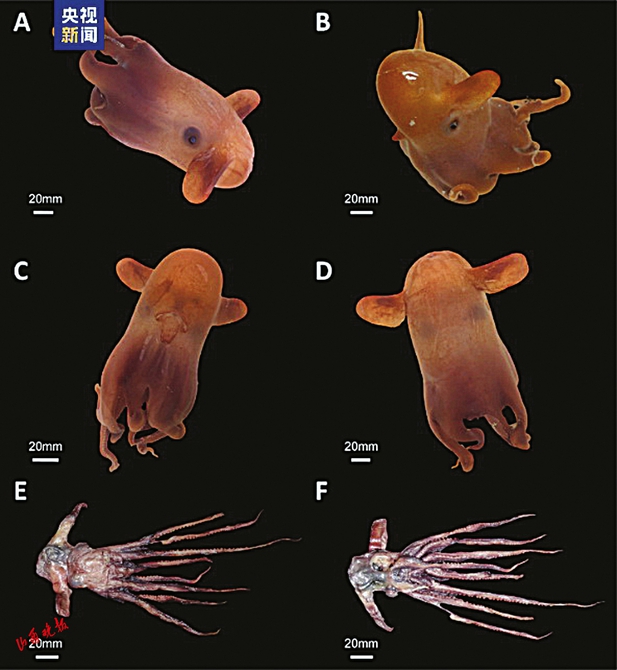

发现并命名深海章鱼新种飞天烟灰蛸

近日,中国科学院海洋研究所发现并命名了一种深海章鱼新种——飞天烟灰蛸(shāo)。科研人员结合整合分类学方法,分析了章鱼类的系统演化关系,并探讨了章鱼在深海环境中的适应性,相关成果在国际学术期刊《生物多样性与进化》发表。

烟灰蛸属于头足纲八腕目有须亚目,是一类生活在深海的章鱼。新种飞天烟灰蛸发现于西太平洋卡罗琳海山水深1240米处,体长约20厘米,通体呈半透明的橙红色,皮肤质地柔软呈胶质,鳍钝圆,内壳较为光滑,并具有七排同形齿的齿舌。因它在水中游动时会优雅地收缩或舒张腕间膜,配合形似“大耳朵”鳍的拍打,宛如在水下翩翩起舞的精灵,研究人员以敦煌壁画中的“飞天”仙女为灵感,将其命名为飞天烟灰蛸。

研究团队基于遗传信息分析结果,证实了烟灰蛸属的分类地位,并为其单系性提供了证据支持。此外,研究还为近期有须类章鱼的分类学修订提供了新的佐证,确认有须亚目可细分为面蛸超科和须蛸超科两个单系群。基于古生物学证据,推测现生深海头足类的共同祖先可能起源于浅海环境。

本研究不仅丰富了深海生物多样性认知,还为理解章鱼类的进化与适应机制提供了新线索。

据央视一套微信公众号

很坚硬

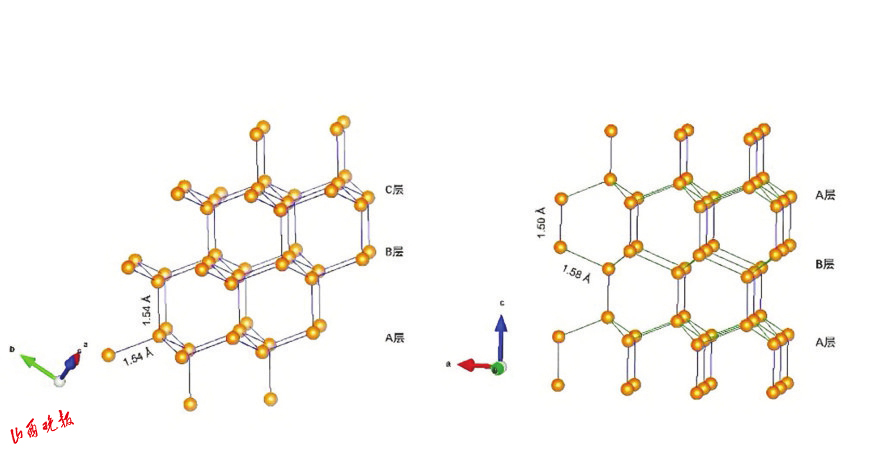

钻石里的“六边形战士”实现人工合成

据新华社电 大众所熟知的金刚石是自然界中的最坚硬的物质之一。研究发现,在陨石中被发现的六方金刚石,其硬度高于普通金刚石,具有更高价值,然而高纯度六方金刚石的人工合成一直是世界难题。我国科学家日前成功合成百微米级的六方金刚石,该成果7月30日发表于国际期刊《自然》。

金刚石的碳原子排布呈四面体网格状,坚硬又耐磨,被称为“硬度之王”。然而这一结构也有弱点:某些平面一旦受力,就容易错位滑移,限制其强度。于是科学家把眼光投向另一种结构更精美、性质更优越的超级钻石——六方金刚石。

六方金刚石的形成条件极为苛刻,人工合成最大难点在于高温高压下六方金刚石的形成能量高于普通金刚石,因此高温高压产物常以普通金刚石为主,而难以得到六方金刚石。

我国科学家创新提出了一种由石墨到六方金刚石转变的方法,在可控的高温高压、准静水压条件下,压缩和加热石墨单晶,最终得到高纯度六方金刚石。

“普通金刚石的碳原子以相同的键长相连接。而我们合成的六方金刚石碳原子之间存在两种不同键长,四分之一的‘碳-碳’键更短更强,克服了金刚石密堆积面易滑移的弱点,具备更优越的硬度、韧性。”论文通信作者杨文革说。

论文第一作者、北京高压科学研究中心研究员杨留响介绍,高纯度六方金刚石的合成,归功于两项关键技术:一是选择纯度高、无杂质的天然石墨单晶,有助于得到纯度更高、微米级大小、结构有序的六方金刚石样品;二是采用恰当的探测手段——研发人员给石墨晶体不断加压,并用高压原位X光观测样品变化,避免了密堆积面的滑移,最终制得纯净、未变形的六方金刚石块体。

“这项工作为下一步类金刚石材料研究奠定方法基础。六方金刚石更加出色的硬度、导热性、光学性能、量子特性等,也将为超硬材料和高端电子器件研发开辟新路径。”高压物理学家、中科院外籍院士毛河光说。

1.工作人员正在调试月壤打砖机设备。

2.堪察加海沟化能生命群落。

3.在堪察加海沟拍摄的管状蠕虫。

4.阿留申海沟化能生命群落。

5.飞天烟灰蛸外部形态图。

6.常见金刚石的碳原子结构排列(左)与六方金刚石的碳原子排列示意图。

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。