今年4月11日是第29个世界帕金森病日

帕金森病治疗的中西医结合策略

今年4月11日是第29个世界帕金森病日

帕金森病治疗的中西医结合策略

图片由笔者提供

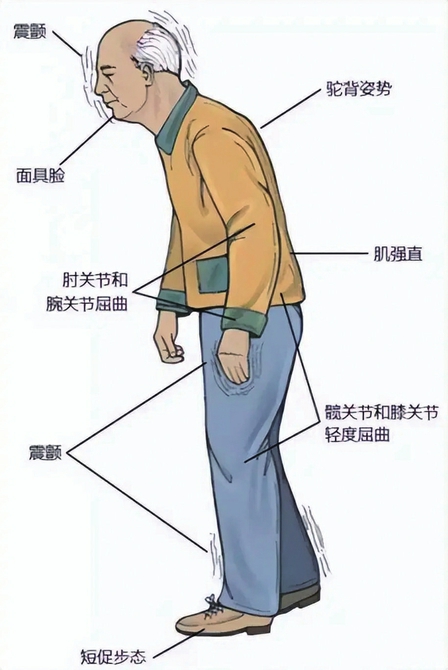

帕金森病是一种好发于中老年人的神经退行性疾病,具有隐匿性起病和进行性发展等特点,在临床上表现出以行动迟缓、静止性震颤、肌肉强直和步态平衡障碍为主的运动症状,以及嗅觉减退、睡眠障碍、自主神经功能障碍、情绪认知异常等非运动症状。

1817年,英国医生詹姆士·帕金森将有详细观察记录的6个相关病例做了首次公开报道,1872年法国神经病学家让-马丁·夏科发现运动迟缓是该病独立的核心症状,并将这种病命名为帕金森病。1997年,在世界卫生组织的支持下,欧洲帕金森病联合会决定将每年的4月11日,也就是帕金森医生的生日,定为世界帕金森病日。

今年4月11日是第29个世界帕金森病日,设立帕金森病日,除了纪念帕金森医生,并向他致敬的意义外,还有提高认识、普及疾病知识,支持患者、关注身心需求、改善生活质量、延缓生命进程,推动研究、提升治疗水平的意义。

A

帕金森病的患病率约为0.3%,随着年龄增长,发病率显著提高。男性多于女性。

现代医学对帕金森病的基本现实:病因、病理、诊断和治疗策略

多种因素致病,具体病因不详

迄今为止,帕金森病的病因学科学上仍不清楚,目前普遍认为,帕金森病不是由单一因素引起的,可能是多因素共同作用而致,但最主要的还是年龄老化、遗传因素和环境因素。

一方面,帕金森病主要发病于中老年,提示年龄老化和发病有关。年龄老化是帕金森病的最主要危险因素;另一方面,帕金森病的一些家族聚集现象和家族遗传性致病基因的发现,说明遗传因素可以使患病的可能性增加;第三个是环境中存在一些有毒物质损伤大脑神经元,对毒素易感的个体接触毒素后,因解毒功能障碍出现渐进性的多巴胺能神经元损害,这种损害随着年龄的增长进一步加深,最后引起帕金森病。

帕金森病的患病率约为0.3%,随着年龄增长,发病率显著提高。男性多于女性。根据2023年数据,全球大约有1000万患者,我国现有帕金森病人数约300万,是仅次于阿尔兹海默病的第二大神经退行性疾病,且随着人口老龄化加剧持续增长。

帕金森病本身不直接致死,但晚期并发症可能缩短寿命,如吞咽困难引起的吸入性肺炎是常见的致死原因。另外还有跌倒骨折、长期卧床深静脉血栓等。大体看来,未治疗患者的生存期为10年左右,合理治疗后可能延长10—20年,甚至更久。帕金森病目前尚无明确的预防手段,但避免接触农药和重金属,减少头部外伤,控制好脑血管病易发因素,规律锻炼,适量饮用绿茶或咖啡可能会降低风险。

中脑黑质退化,确切机理不清

帕金森病的主要病变部位在中脑的黑质,尤其是黑质的致密部。这一区域的多巴胺能神经元发生进行性退化或死亡,导致多巴胺分泌显著减少,纹状体多巴胺水平下降(减少70%—80%时),基底神经节的“直接通路”和“间接通路”平衡失调,引发典型的运动症状。

帕金森病的发病机制非常复杂,一般包括遗传变异、环境因素、蛋白质异常积累、线粒体功能障碍、氧化应激、神经炎症和免疫异常等等。

目前认为帕金森病的病理过程可能遵循以下顺序进行:早期病变始于嗅球和延髓迷走神经背核,引发嗅觉减退和便秘。中期累及中脑黑质,出现典型运动症状。晚期扩散至边缘系统和皮层,导致痴呆和精神症状。从病理上看,帕金森病的α突触核蛋白错误折叠、路易小体形成、黑质多巴胺能神经元退化死亡无法逆转恢复,因此,本病无法治愈。

缺明确标志物,靠症状确诊难

帕金森病的诊断一般是医生根据症状来进行的,目前还没有明确的病理标志物,缺乏“金指标”。核磁、CT、超声等影像学检查也只能作为参考,用于鉴别诊断。多巴胺转运体pet的价格太高,一般医院并不开展,临床应用还不广泛;作为病理标志物的α突触核蛋白检测和神经炎症标志物检测目前只用在科学研究上,没有进入到临床。因此,帕金森病的临床诊断主要靠医生的临床经验,依据症状,结合用药后的反应,需要三到五年的细致观察,才能确诊。考虑是不是帕金森病不难,难的是最终的帕金森病确诊,没有硬指标,确诊不能一锤定音。即使这样严谨诊断,据有关研究、尸检表明,有20%—25%的帕金森病是诊断错误的。

治疗控制症状,不能根本治愈

帕金森病的治疗原则是以患者为中心,结合疾病分期、症状特点、年龄及个体需求,通过多学科实现症状控制、功能保留和生命质量提升。

一是个体化治疗。要因人而异,精准施治。首先要年龄分层。对小于65岁的患者,优先选择多巴胺受体激动剂、单胺氧化酶抑制剂等非多巴胺制剂;对于年龄大于65岁或存在认知障碍者,要直接用多巴胺制剂。其次要以症状为主导。对以震颤为主者,无认知障碍可用苯海索,效果不好时考虑采用DBS手术,对以强直/运动迟缓为主者,选用多巴胺受体激动剂、多巴胺制剂等,对临床上非运动症状明显者,则针对性用药。

二是分阶段调整。要根据早中晚三期,分定策略,动态实施。在早期,以控制症状、延缓进展为目标;在中期,以优化药物疗效、管理运动并发症为目标;在晚期,尽可能以维持功能、延长生命为目标。

从临床实践看,所有帕金森病的药物治疗都只是控制症状,不能治愈、不能去根,药物治疗的核心目标是以最小药物剂量实现最佳的症状控制,不追求疗效完美。帕金森病无法从根本上治愈,但可通过合理用药,多学科综合管理,改善症状,保护功能,提高生活质量,延长生存期。

B

中医药学对本病的认识和治疗可追溯到《黄帝内经》,历代以来均有发展,明清时期尤有建树

中医学对帕金森病基本认识:源流、病因、病机和辨证论治

认识源远流长,理念思想先进,经验积累丰富

中医学对帕金森病的认识源远流长,虽然古代中医文献没有明确提出帕金森的病名,但根据该病的主要临床表现,综合历代医家文献的记载,可概括为:以震颤为主要表现的,中医叫“震掉”“颤振”“振掉”“震颤”“颤抖”“手足颤动”“风颤”等;以肌强直为主要表现的中医叫“拘挛”“痉病”“筋急”“转摇不能”“屈伸不能”“行步奔急”等。

根据现代医学有关帕金森病的诊断标准,中医的描述不能与之完全对应。《黄帝内经》已出现与震颤、强直、慌张步态等症状相类似的描述。《素问·至真要大论篇》谓:“诸暴强直,皆属于风”“诸风掉眩,皆属于肝”“诸寒收引,皆属于肾”。其中“强直”“收引”“掉”与帕金森病的症状类似,并指出其病机与肝肾有关。《素问·脉要精微论》曰:“头者精明之府,头倾视深,精神将夺矣。腰者肾之府,转摇不能,肾将惫矣。骨者髓之府,不能久立,行则振掉,骨将惫矣。”肾藏精主骨,生髓充脑,肾虚则肾精衰竭,脑髓空虚,遂出现头部及躯干前倾,肢体转动不利,行则小步前冲等症状,说明该病的发生与肾密切相关。

东汉末年华佗在其著作《中藏经·论筋痹第三十七》曰:“行步奔急,淫邪伤肝,肝失其气,因而寒热所客,久而不去,流入筋会,则使人筋急而不能行步舒缓也,故曰筋痹。”其“行步奔急”“不能舒缓”,类似于帕金森病的慌张步态。

元代医家张从正在《儒门事亲》中记载了1例具有帕金森病特征的病案,经当代名医潘澄濂教授和北京协和医院张振馨教授考证,张从正的病案可能是世界上最早的有关帕金森病的报道,比帕金森医生早600年左右。

明代医家孙一奎在《赤水玄珠》中首次把以震颤为主要表现的疾病命名为“颤振症”,并创立摧肝丸。明代医家王肯堂集前贤之大成,指出颤振属风,并单列一病,位“诸风门”下,并提出颤振“壮年鲜有,中年以后乃有之,老年尤多”的临床特征;同时对本病的预后做出了论断:“夫年老阴血不足,少水不能制盛火,极难为治。”

迨至清代,张璐在《张氏医通·颤振》中对颤证的病因病机,辨证治疗及其预后有了较全面的阐述,指出本证主要是风、火、痰、虚为患,并载列相应的治疗方药十余首,对本病的认识不断深入。

总之,中医药学对本病的认识和治疗可追溯到《黄帝内经》,历代以来均有发展,明清时期尤有建树,经历了从无到有、从浅显到深刻的过程,为本病的中医诊治奠定了理论基础,总结了实践经验。

病名概念明确,病因认识合理,病机分析透彻

帕金森病是西方医学近现代出现的一种病名,中医学没有这样的病名。但根据帕金森病的临床表现和演变规律,结合病理特征,中医学在理论研究和临床治疗中也在积极地分析病因病机,总结探索关于帕金森病的辨证分型和治疗方法。理论上取得了很大的进展,形成了专家共识;临床上表现了很好的疗效,涌现了丰富的治疗技术和有效方药。

1.关于帕金森病的中医病名

近年来,中医对帕金森病的认识仍不断深化,有专家根据帕金森病的运动症状将其归属于“颤证”病。但我们认为,这样的认识不全面,不能概括反应帕金森病发生的全部运动症状。应该是以震颤为主要临床特征者,可归于中医“颤证”病,对应的是帕金森病的振颤为主型(TD)。而以肌肉僵直、运动迟缓为主要临床特征者,则应归于中医拘挛和痹病,大体对应的是帕金森病的僵直少动型(AR)。中期产生肾惫,后期表现虚劳。因此,根据帕金森病发病类型或病变阶段,应属于颤病、拘挛、痹病、肾惫、虚劳等中医病名。

2.关于帕金森病的中医病因

我们认为,早在运动症状出现前,产生嗅觉减退、便秘、睡眠障碍等非运动症状。究其病因,一是外感六淫及邪毒之气(如农药气体、一氧化碳、杀虫剂、除草剂气体),伤及于肺,不能司鼻,致使嗅觉减退或异常,因为有邪毒,所以肺病虽愈,但鼻毒难消。二是饮食不洁,邪毒进入肠胃(如溶有锰、汞各种重金属的水和食物,以及服用氟桂利嗪、利血平及一些抗抑郁药),影响腑气通降,大肠传导失常,出现便秘。三是头部外伤等,形成脑部淤毒。这三种病因久病可上传于脑,使得脑失清灵,出现失眠、抑郁等。这是帕金森病临床前趋期,讨论的是中医的起始病因。

随着病程的进展,5到15年后,外邪内犯、饮食不节、劳逸失度、七情内伤,逐步影响肾肝脾三脏功能失调,引发出现运动症状。当出现运动症状时,帕金森病就进入了临床发病期。

3.关于帕金森病的中医病机

根据帕金森病多发于中老年人的特点,肾虚是其核心病机,贯穿始终。帕金森病表现的病机,早期肾阴虚,中期肾阳虚,晚期则肾阴阳两虚和肾气虚损,肾虚是贯穿疾病始终的基本病机和第一要素,事关治病求本;其次是肝虚,肝血虚筋脉失去濡养、肝风内动是早、中期帕金森病症状产生的主要病机;再次是脾虚,肢体沉重、运动乏力等,皆关乎于脾虚湿盛,下注阻络,脾虚气血生化无源。除此之外,痰淤毒、风寒湿都是重要的病机要素。根据帕金森病类型不同、年龄不同、病期不同、个人的体质不同和发展程度不同,病机也不相同。

大体上,临床的较早期,肾阴虚是关键,兼有内风,或兼痰、淤、毒。虚实夹杂,以实为主。往后发展,病发而进入早期,由肾而累及肝,或者脾,同时痰、淤、毒伤及脏腑,风寒湿入侵筋肉皮脉,要注重消除。继续发展,2—5年后,病情演变恶化,进入病变中期。这时病机的核心是肾肝脾俱损,但以阳虚为主。同时,痰、淤、毒由脏腑而深入脑髓,寒湿之邪侵犯肉筋骨脉,极难消除。到了晚期,帕金森病患者僵硬、无力、平衡失调使多数患者在轮椅上或瘫卧在床,这时的病机是五脏虚损、阴阳两虚、气血不足、神识昏乱。

辨病辨证结合,整体动态调控,力求治病求本

帕金森病是一种终身疾病,病情复杂、治疗棘手、病程较长。而且,每个人的情况都不一样,不同时期患者的状况不同,病因病机和临床表现都在发生相应的变化。

1.做好两个区分。

一是要分病论治。我们根据帕金森病的临床表现,把以震颤为主的,按中医“颤证”病治疗。以僵直少动为主的,按中医拘挛、痹病等治疗。二是要分期治疗。按早中晚三期,根据特点,分别辨证施治。年轻患者实证居多;早期虚实错杂,以实为主;中期虚实错杂,虚证为主;晚期脏腑皆虚,阴阳虚,气血虚,有实证,不明显,且多为因虚致实。

早期的震颤型可辨证分为四个证型。一是风阳内动证,用育阴潜阳息风法治疗,六味地黄丸和天麻钩藤饮加减;二是痰热动风证,用清热化痰法治疗,导痰汤加味;三是气血亏虚证,用补气益血息风定颤法治疗,八珍汤加减;四是血瘀风动证,用活血化瘀息风定颤法治疗,血府逐淤汤加减。僵直少动型与拘挛和痹症相关,结合症状可辨证分为三个证型。一是肝肾不足证,用补益肝肾强筋壮骨法治疗,独活寄生汤加减。二是痰淤痹阻证,用化痰逐淤搜风通络法治疗,二陈汤合桃红四物汤加减。三是脾虚筋挛证,用健脾益气养通络法治疗,八珍汤加黄芪、鸡血藤、全蝎、地龙。

中期增加的混合型可命名为肾惫病,属于肾虚血瘀阳虚证。主要病机是肾精严重亏虚,髓海不足,不能久立,行则震掉,肾阳虚,则头眩,身膶动,振振欲擗地,同时久病成淤,有淤血病机。用补肾温阳化瘀法治疗,右归丸和血府逐淤汤加减。晚期病变成为虚劳,颤僵抖药力均无法达及,应固护胃气益气养血为主,兼及其他症状。可根据病情选用十全大补汤、归脾汤、地黄饮子等。

2.统筹两个兼顾。

一是兼顾当下疗效和长远结果。帕金森病长期管理的观念极为重要,中医治疗能使得多巴胺蜜月期长、副作用小、运动并发症出现晚,病程进展慢些、生活质量好些、活的寿命长些是我们遣方用药的目标,也是中医治病的硬道理。二是兼顾运动症状和非运动症状。帕金森病的治疗,兼顾运动症状和非运动症状,能发挥中医特色和长处,弥补单用西药的疗效缺陷,更好地服务广大患者,提升诊疗水平。

C

中医标本结合的理念,不只体现在中医组方用药上,更要辨病和辨证相结合,把西药纳入中药的组方体系

中西医结合对帕金森病的治疗策略:增强疗效与减少副作用、标本兼顾与协同创新

理论结合,实践融合,既扬长更避短

在充分肯定西医西药对帕金森病治疗历史性贡献的同时,还必须指出,尽管目前西医是治疗帕金森病的主力军,但存在疗效进一步提升的空间,任重道远。

根据现有的研究和临床证实,中药和针灸能配合西药控制运动症状,得到更为满意的疗效,即使那部分服用多巴胺制剂效果不明显的患者,中药也有独到的疗效。中药的长项在于对非运动症状的治疗,比如便秘、失眠、小便频数、汗出异常等,疗效确切,办法多、效果好,优于西药。早期患者,中医可对震颤者单独治疗,补肾养肝,息风止颤,有一定的效果;对僵直少动型,补肾活血,养血通络,效果也非常明显。到疾病中期,中药一方面可以配合西药控制症状,可以推迟多巴胺的加量,还能减轻副作用,减少运动并发症和异动症。后期中药配合针灸,平补阴阳,益气养血,能提高患者体能,减少遗尿、吞咽困难、呛咳、褥疮、静脉血栓等,提高病人生活质量,延长寿命。

病证结合,组方联合,既治标也求本

当今,西医对帕金森病只能控制症状,不能治愈。反观中医,治疗理念上病证结合,药物作用上多靶点起效,标本兼顾。中医的方证主要对的是病的本,标是兼顾,是组方时的加减。尽管临床缺乏大样本的循证医学支持,说中医能治愈帕金森病依据不足,但在实验医学上的结论还是鼓舞人心的。山西中医药大学脑病学研究团队,以补肾生髓法防治包括帕金森病在内的神经退行性脑病30余年,主持21项国家自然科学基金等项目,培养25名医学博士。我们以加减地黄饮子为干预方剂,进行了动物实验和临床观察,发现加减地黄饮子能有效中和清除α突触核蛋白,有效抑制炎性反应、泛素-蛋白酶体系统缺陷、线粒体吞噬缺陷、氧化应激,改变糖代谢异常,这些都是可塑性治疗结果。推广到临床,进一步证明了中医对帕金森病治病求本的实践。

中医标本结合的理念,不只体现在中医组方用药上,更要辨病和辨证相结合,把西药纳入中药的组方体系。我们坚持组建中西药联用的合处方。以年轻帕金森病患者表现单侧上肢抖动者为例,中医辨为风阳内动证,方用六味地黄丸和天麻钩藤饮加减,方中,六味地黄丸和杜仲、牛膝、寄生补阴潜阳,天麻、钩藤、石决明息风止痉,共奏育阴潜阳息风的效果,治疗震颤。但如果按中医辨证论治的思想,组成中西医联用合处方,则以苯海索为君,针对震颤的主症,治标;六味地黄丸和杜仲、牛膝、寄生等为臣,补肾养阴,治本。不用或少用天麻、钩藤、石决明等,因为他们除震颤的效果远远不如苯海索。这样的组方,中西医药结合、治本治标结合,极大地提高了疗效,无疑是当下最具中国医学特色、临床疗效最好的选择。

总之,我们一定要坚持中西医结合原则,中西医要互相学习,取长补短,把能解决病人问题的最好办法拿出来。

山西中医药大学脑病学山西省重点实验室主任、教授、主任医师、博士生导师 张俊龙

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。