千里骑行:一场特别的成人礼

一群青少年在兰会云老师的带领下,先后4次骑行,收获了人生中珍贵的一课

千里骑行:一场特别的成人礼

一群青少年在兰会云老师的带领下,先后4次骑行,收获了人生中珍贵的一课

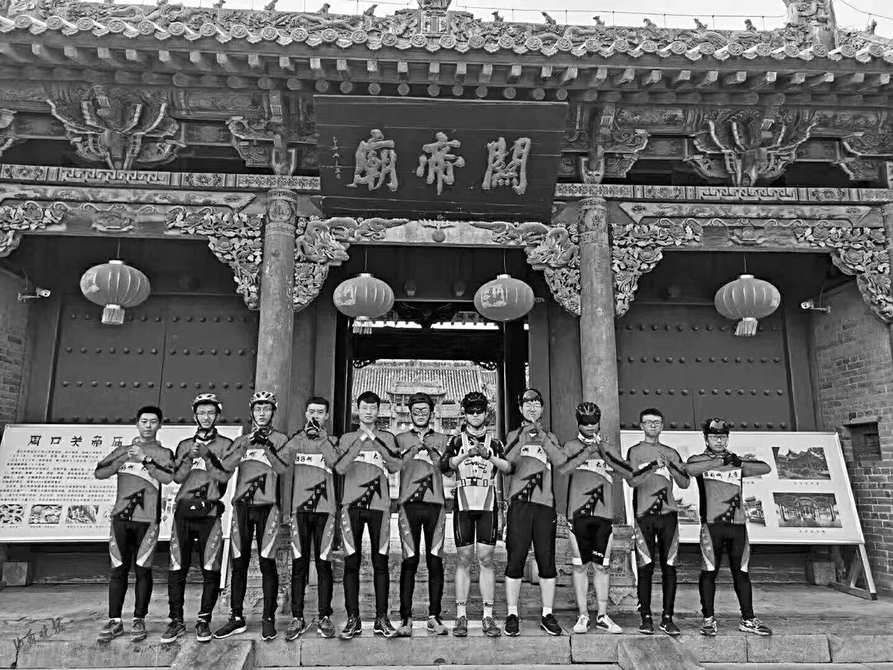

2019年6月15日,兰会云老师带领毕业生骑行至平遥关帝庙合影留念。

2019年6月28日,兰会云老师带领毕业生骑行抵达上海,参观同济大学。

骑行途中突遇降雨,毕业生迅速以雨衣、头盔应对,在山间湿滑道路边稍作停留调整。

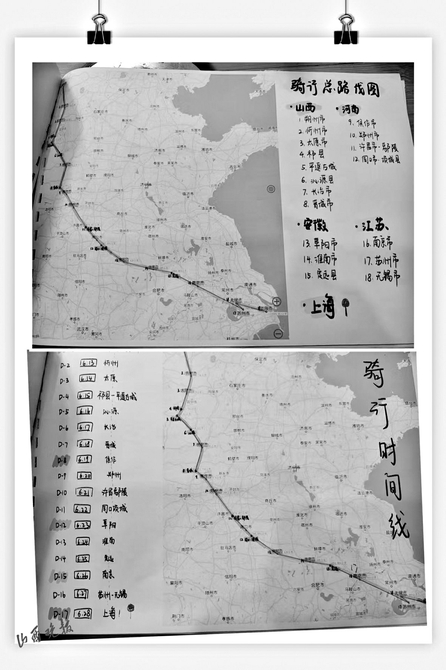

毕业生柳浩田手绘的上海骑行路线图,分“骑行总路线图”与“骑行时间线”两部分。

一群刚刚参加完高考的青少年,在朔州市朔城区一中地理教师兰会云的带领下,先后4次骑行从朔州出发,东至上海、南至海南、北至满洲里,在这4场跨越千里的旅程中,是一堂堂比课本更生动的青春成长课。

近日,山西晚报·山河+记者采访了4位曾参与骑行的学生。2019年上海骑行的柳浩田,2022年青海湖骑行的符洋、张文杰、朱渊,而符洋、朱渊又作为学长参加了2025年海南环岛骑行,在他们的故事里,车轮碾过的不仅是路,更是青春里最珍贵的刻度。

从“局外人”到团队核心

“我不是兰老师的学生,却成了他骑行队里的‘编外成员’。”已大学毕业的柳浩田提起2019年的上海骑行,眼里仍然闪着光。

那年,柳浩田是朔城区一中一个理科班中的骑行爱好者,曾独自挑战骑行到青海湖与漠河。一次课间同学偶然提及,兰会云老师要带学生骑行去上海。他急忙揣着骑行照片直奔兰老师办公室进行毛遂自荐,想要参与这一次骑行。

兰老师翻完照片了解了他的情况后说:“行,先好好考试。”

于是,柳浩田在高考后迅速融入集训。他们每天环朔州西山骑行七八圈,累计爬升近千米。兰会云手把手教大家补胎、包扎,甚至还教大家一些骑行活动中需要的手语。兰老师总说,团队骑行,安全比速度重要。

2019年6月12日,队伍从朔州出发。雁门关外,大车呼啸而过,路面散落着很多铁丝与石子。这时意外突然发生,一名同学的车胎爆了。

“我有经验,很快补好了胎,那一刻突然觉得自己成了团队的一分子。”柳浩田笑着回忆说这次意外让原本陌生的少年们迅速凝聚。

一次行至山路时暴雨突至,陡峭的长坡加上天色渐暗,让这群初出茅庐的骑行者们心里犯了难。为了尽快完成当天的骑行任务,他们就聚在一起开始团结起来互帮互助。骑行快的同学会特意放慢自己的速度等一等后面慢的同学,大家在骑行的途中互相鼓励,一起往前走。柳浩田感慨说,那种心往一处想的默契远比抵达一个目的地更动人。

出山西入河南焦作,黄土高原的崎岖被平原取代,兰会云老师的“移动课堂”随即开讲。

兰会云指着刚收割的冬麦田和新播的玉米说:“这就是课本里的一年两熟,河南气温高,作物能多收一季。”在南水北调工程大楼前,兰会云又即兴讲解调水路线与意义。柳浩田激动地说:“课本上的‘南水北调’‘作物熟制’突然变成了眼前的实景,这种理解太深刻了。”

骑行的收获:团结、坚持与周全

6月24日,高考分数公布,队伍里的气氛变得微妙。兰会云老师那天觉察到这种氛围后安慰他们说:“恭喜大家结束了高中生的学习任务,开启人生的崭新篇章。成绩理想时可以开心,但不可放纵,接下来的路还很长;成绩不理想时也要静心梳理,生命中的不如意其实都是为了厚积薄发的铺垫,优秀与否不单单是靠分数来衡量的。”这句话让柳浩田铭记至今。

“当时有人欢喜有人愁,但老师的话像定心丸。他没说‘分数不重要’,而是告诉我们‘分数不是全部’。”旅程中,他们还以“你好啊,大学!”为主题,参观了南京大学、东南大学、同济大学等校园。“走在大学里,我突然明白,向往的不是名校光环,而是自由探索兼容并包的氛围。”柳浩田说。

如今的柳浩田是一名选调生,曾在大学时担任班长,他坦言,在骑行中收获的经验至今影响着他。

第一是团结。“那么短时间内拧成一股绳,靠的是每个人都站在团队角度想问题。工作后我才懂,这就是‘从群众中来,到群众中去’。”

第二是坚持。“新鲜劲过后,每天累到不想起床,但任务不会自己消失。与其拖延,不如一鼓作气。”他说,高三没睡够的觉、骑行路上的疲惫,都成了后来面对困难时的底气。

第三是周全。“最初觉得驮包太重,总想少带东西,但没带干粮的人最后挨饿的只能是自己。”柳浩田笑称,这件事教会他:“自己的事先做好,才有能力帮别人。”

如今,每当工作遇到难题,他总会想起那段路。“被生活打磨得抬不起头时,翻出当年的照片,就会想起自己曾有勇气骑过1500公里,现在这点坎算什么?”

在柳浩田看来,兰会云的教育打破了“分数至上”的枷锁。“他教会我们的‘五识’(知识、胆识、见识、常识、认识)为我们以后独自面对人生风雨时给予了勇气。”

这场骑行早已落幕,但车轮碾过的印记,却成了柳浩田人生里的灯塔。正如兰会云常说的:“有些课,教室装不下;有些成长,分数测不出。”

千里骑行铸成长

“第一次说要去青海湖骑行,爸妈最担心的就是安全。”队员张文杰坦言,长途骑行的未知风险让家人彻夜难眠。但这份担忧并未阻挡他们的脚步。为了筛选出能适应高强度骑行的队员,他们在朔州西山进行了为期3天的集训,每天往返七八十公里,淘汰体能不足者,最终在兰云会老师的带领下,他们共16人组成队伍,踏上西行之路。

出发前,兰云会老师自驾探查路线,避开滑坡、自然灾害等隐患,将安全放在首位。“路线是提前定好的,兰老师要确保每一段路都经得起考验。”张文杰说。

翻越日月山时,张文杰第一次感受到“天连地、地连天”的震撼。草原与天空在崖口交汇,这种课堂上从未见过的壮阔,让他瞬间理解了“行走的地理”。而中国最大的内陆湖青海湖,更以“一眼望不到边”的浩渺,颠覆了他对“湖”的认知——“说是海也不为过”。

但美景背后是严酷的考验。刚刚入藏骑行第二天,一场大雨让张文杰患上感冒,引发高反与发烧。“自行车蹬不动,饭吃不下,浑身冷得发抖。”他坦言当时无数次想放弃。关键时刻,兰老师一路“连哄带骗”,反复叮嘱他吃药、补水;同学朱渊和刘向宇主动放弃休息,陪他提前出发,“怕我一个人出事”。“那时就已经不是你自己想不想走而是团队的氛围在推着你往前走。”张文杰说,三人边走边玩,身体的不适竟渐渐缓解,最终抵达当日目的地。这种相互扶持,成为他心中最暖的光。

在青海,补给是另一重挑战。草原、戈壁滩,村镇间隔常达百公里,便利店寥寥无几。队员们每天清晨从早餐店抢购馒头、鸡蛋,每人携带五六瓶水,小兰老师更是背负10多瓶保障全队饮水需求。

一次突遇冰雹,气温骤降至零下,牧民热情地邀他们进屋,端上热酥油茶,让这群年轻人实地感受民族大团结的热情。

如果说青海湖是“苦修”,海南岛的骑行则是“蜕变”。

已参与过青海湖骑行的朱渊、符洋再次出发,只因“骑行是磨合与锻炼自己的过程”。与青海的干热、陡坡、稀疏补给不同,海南多为平路,10公里内必有村镇,补给便利。但湿热的气候是新的考验——汗水浸透衣衫,每天骑行完衣服上总能拧出“一滩水”。尽管如此,队员们表现却更从容:他们自己修自行车、补胎,学长将经验代代相传;有人丢了头盔,热心网友开车追送;海南电视台全程协助安排食宿,沿途村民送来荔枝、黄皮果,甜到“上火”。“海南的路太好走了,但意义同样非凡。”朱渊说,这里的骑行更像一场与世界的对话:与少数民族的交流、与网友的互动、与海南电视台的合作,让他们学会在温暖中成长。

“读万卷书,更要行万里路。”兰云会老师带学生骑行的初衷,是让他们触摸“行走的地理”。在青海,他们亲历日月山的海拔落差,感受黄土高原的千沟万壑;在海南,他们穿越“波罗的海”菠萝田,体会热带农业的独特。课本上的文字,在脚下的土地上有了鲜活的注解。

骑行的历练更渗透进生活。

符洋受此影响,大二时从大连骑行回朔州,“青海湖那么难的路都骑过了,几千公里不算什么”。他复刻兰老师的路线规划模板,独自完成了这场挑战。朱渊则说:“课堂知识是基础,但亲身经历才能懂青海湖的美,藏民的热情,这些是课本给不了的。”

海南岛骑行成“收官之战”,但这段经历留给他们的远不只回忆。从青海湖的高原星空到海南岛的椰林海风,从戈壁荒漠的烈日到暴雨中的牧民帐篷,他们用车轮丈量土地,用眼睛记录世界,用心灵感受善意。

正如他们所说:“骑行的意义,不在距离的长短,而在途中的每一次坚持、每一份温暖,以及从课本走向现实的每一步成长。”这场青春的征途,早已超越了骑行本身,成为他们人生中最珍贵的一课。

山西晚报·山河+记者 刘俊卿 通讯员 程菁菁

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。