【英雄山河·壮丽三晋——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大型融媒报道】华夏雄关 浩气长存

【英雄山河·壮丽三晋——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大型融媒报道】华夏雄关 浩气长存

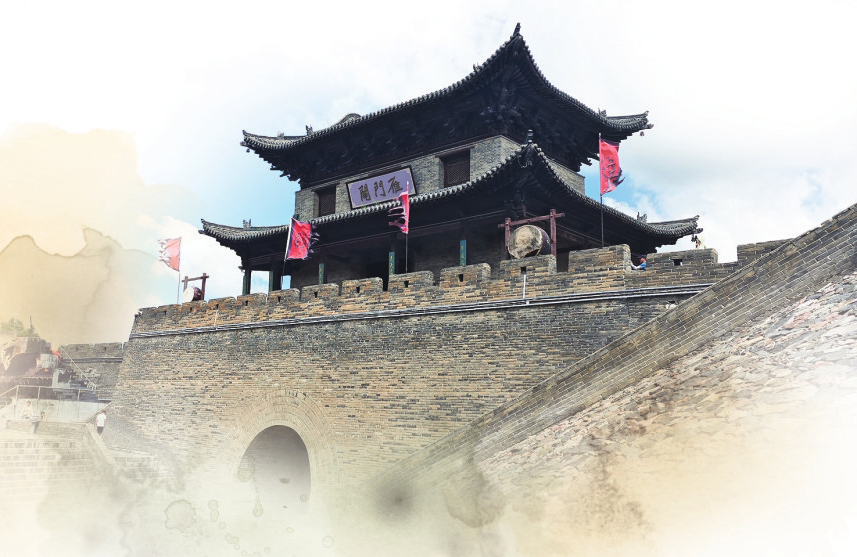

雁门关伏击战遗址。资料图片

雁门关伏击战中被八路军击毁的敌汽车。资料图片

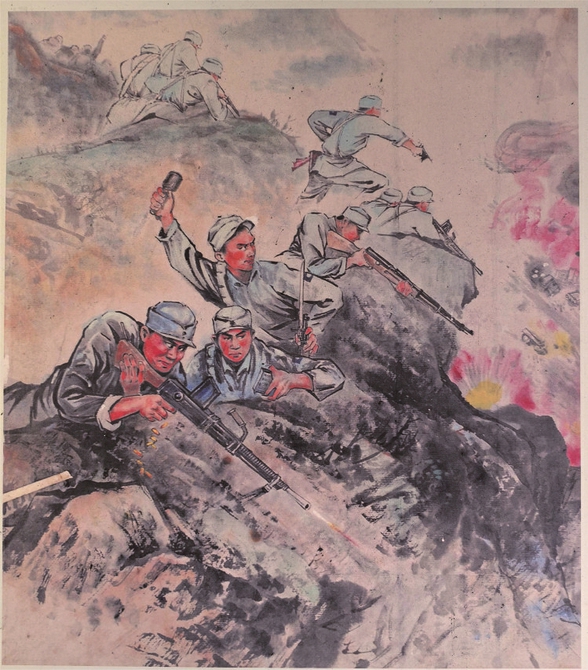

雁门关伏击战的美术作品。资料图片

图为雁门关风景名胜区。代县融媒体中心提供

扫描二维码观看视频

【战地重访:雁门关伏击战】

一九三七年十月,日军侵占大同后,继续向南进犯太原,企图一举拿下山西。为配合国民党军在忻口的防御作战,八路军第一二○师第三五八旅第七一六团奉命深入日军侧后,在代县的广武、雁门关、太和岭间,破击大同经代县、忻口到太原的公路,打击日军运输队,截断日军补给线。

历史卡片

雁门关伏击战

1937年10月18日至21日,八路军第120师第358旅第716团在山西省代县雁门关以南黑石头沟地区连续两次设伏,沉重打击了日军汽车运输队,一度切断日军补给线,有力配合了正面战场的忻口防御作战。雁门关伏击战是抗战初期我军具有代表性的一次战斗,是八路军继平型关大捷后取得的又一次较大胜仗,进一步扩大了八路军的影响,振奋了军民士气。

本报记者整理

山势险峻,雄关巍峨。88年前,八路军在雁门关南打了一场漂亮的伏击战,被载入中国人民抗日战争的辉煌史册。88年后,雁门关附近发生了翻天覆地的变化,盘山公路208国道上货车来往不绝,5A级景区雁门关内游客熙熙攘攘,山脚下的橙草沟村成了省级乡村振兴示范村。雁门关所在的代县深挖深厚历史文化资源,致力将文化旅游资源优势变为经济优势,正奔驰在转型发展的光明大道上。

一战功成士气扬

从地理上看,雁门关所在的恒山山脉西段——勾注山地区,南控中原、北扼大漠,地势险要、易守难攻,历来是兵家必争之地。

1937年10月,日军侵占大同后,继续向南进犯太原,企图一举拿下山西。在此形势下,中国军队决定在忻口一线构筑防线,集中兵力与敌决战,力保太原。为配合国民党军在忻口的防御作战,八路军第120师第358旅第716团奉命深入日军侧后,在代县的广武、雁门关、太和岭间,破击大同经代县、忻口到太原的公路,打击日军运输队,截断日军补给线。

中共代县县委党史研究室主任解世亭介绍说:“第716团最终将伏击地点选在了日军必经的雁门关南侧的黑石头沟路段。”当记者来到黑石头沟时,只见两侧山坡陡峭绵延,沟底一条小溪向南流淌,溪旁10多米宽的河滩正好行车。这种“V”形沟谷路段,前后都看不到头,正是理想的打伏击地点。沿着黑石头沟河道前行,远远就看到一壁石崖,青色崖壁上镌刻着“雁门关伏击战遗址”八个赤红色大字。崖下,槐柳茂盛,虬枝横斜。道旁,清泉潺潺,奔流向前。

1937年10月18日,第716团主力在黑石头沟公路两侧高地设伏。10时许,日军汽车50余辆满载步兵由北驶入我伏击区。我军以密集火力向敌车队进行袭击,击毁敌部分汽车。激战中,又由阳明堡方向驶来敌汽车200余辆,第716团当即以一部兵力阻击该敌。激战至夜,敌又增援,第716团遂撤出战斗。

21日,该团再次于黑石头沟地区设伏。9时许,由南向北行驶之敌汽车200余辆和由北向南行驶之敌汽车数十辆,同时进入我伏击区。我军随即展开攻击,敌下车顽抗,并在8架飞机支援下向我反扑。我军居高临下,以猛烈火力歼敌一部,击毁其汽车10余辆,之后主动撤出战斗。

从18日至21日,第716团在雁门关以南共毙伤日军500余人,毁敌汽车数十辆。

雁门关伏击战是继平型关大捷后八路军在敌后抗日战场上取得的又一次大捷,也是八路军第120师投入抗战后的“首战告捷”,切断了日军由大同经雁门关至忻口的后方补给线,直接有效地配合了忻口战役,鼓舞了抗日军民的士气。

山路弯弯薪火传

革命文物是历史的见证,更是文化的传承。现在,雁门关伏击战遗址已成为代县爱国主义教育基地、第六批省级文物保护单位,入选《全国红色旅游经典景区名录》,并被列为第三批国家级抗战纪念设施、遗址名录,已经成为广大党员干部和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育的重要场所。

硝烟散尽,精神永存——它是面对困难时的“不屈服”,是追求目标时的“不放弃”,也是守护信念时的“不退缩”。离开雁门关伏击战遗址,沿着208国道盘旋上山。在海拔1800米的雁门关山区最高峰,有个英雄班组——全国五一劳动奖状获得者代县公路段雁门关道班。

雁门关道班担负着208国道雁门关13.32公里路段的养护任务,这段公路山高路险、坡陡弯急,人称“雁门十八弯,环环皆是险”。复杂的路况给养护工作带来了很大困难,但驻守此地的5名道班工人不畏惧艰难险阻,常年与寒风、暴雪、山洪、泥石流等不利气象条件为伴,全力保障道路安全畅通。现任班长刘眉如告诉记者:“我已经在这里工作19个年头了。每天开着三轮车,沿着管内路段,山前山后巡查两圈。如果碰上山体滑坡、落石等突发状况,第一时间清除障碍、抢通道路。如果没有突发状况,就完成清理水沟、整理路容、油漆粉刷设施等日常工作。”

干净整洁的雁门关道班小院落,是这十多里山路旁唯一有人居住的地方。为了帮助过往行人,雁门关道班专门开辟出一间屋子,设立“司机之家”,里面床铺、热水、桌椅、急救药品、修理工具一应俱全。这里每天都会接待数十名过往司乘人员,雁门关道班的工作人员说:“我们能在工作之余,为更多人提供服务,就感到非常快乐。”

雁门关道班的养路工,每天都会经过雁门关伏击战发生地,八路军战士的抗日故事他们早已铭记于心。“我们对这些抗日英雄充满敬意。”刘眉如说,“我们也会将八路军战士为国为民、勇于斗争的精神传承下去,扎根雁门大山养路管路,以实际行动向革命先烈致敬。”

文旅融合阔步行

从雁门关伏击战遗址,沿208国道翻越“雁门十八弯”,就来到了雁门关风景区。现在,这座承载着民族抗争精神的雄关,正以5A级景区的崭新姿态,将红色文化与文旅融合推向新高度。

7月16日,记者见到景区内游客熙熙攘攘,有的在专业教练的指导下策马扬鞭,有的驻足欣赏上演的晋剧《穆桂英挂帅》,有的在非遗工坊体验剪纸、烙画、刺绣,有的漫步景区挑选特色商品、品尝地道美食。当然,大家也会到景区内一处著名景点——镇边祠参观。

镇边祠的西厢房内,专设一间革命传统教育馆,展陈着抗日战争期间代县境内发生的重要历史事件。其中,“雁门关下伏击日军运输队”板块,用历史照片、战斗示意图、油画、文字介绍等,生动再现了雁门关伏击战中八路军战士英勇机智消灭日寇的情景。“能在5A级景区内看到这样的革命历史展陈,既受教育又长知识,很好。”正在参观的青年游客王先生感慨地说,“无数革命先烈抛头颅洒热血才换来今天的和平安宁,我们要珍惜现在的生活。”

勿忘历史,继往开来。代县是国家历史文化名城,除雁门关、边靖楼、阿育王塔、代州文庙4处全国重点文物保护单位外,还有444处文物古迹和108项非遗代表性项目。近年来,依托丰富的文化旅游资源,代县开展代州古城景区提质工程,重点培育26家非遗工坊,推进全域旅游示范区建设,吸引游客前来观光体验。特别是围绕体育大做文章、做大文章,去年以来已举办国家级赛事18项、省级赛事5项,赛事活动场次761场,参赛人次1.5万。

这几天,代县县城正在举行第三届“代州黄酒杯”挠羊赛,参赛人员上至古稀老人,下至幼童,覆盖全年龄段。场上的跤手斗志昂扬,场下的观众看得起劲,一项真正的全民活动、体育赛事的举办,带动了文旅、餐饮、住宿、交通、体育装备销售等相关产业的发展。

据介绍,2025年1月至6月,代县A级旅游景区累计接待游客71.69万人次,同比增长37.94%,累计门票收入2201.06万元。这片曾经洒过烈士鲜血的土地上,正焕发出勃勃生机,向着高质量发展的新图景阔步前行。

本报记者陈俊琦

铭记历史 缅怀先烈

铭记

刻入山河筋骨的记忆

沿208国道北上雁门关,路旁壁立千仞,脚下深谷万丈,车辆辗转于“雁门十八弯”,循路标拐入黑石头沟,便是1937年八路军打响雁门关伏击战的遗址。

在层叠的山峦间,“雁门关伏击战遗址”八个朱红色楷书大字嵌于崖壁之上,形成强烈的视觉冲击。深沉厚重的朱红色,深深刻进了山河筋骨。

“……是役共歼敌五百余人,烧毁军车数十辆,断绝了日军运输线。战斗中,我军指导员胡觉三以下七十位烈士为国捐躯。”在石壁下方,记载着当年战役的过程。1937年10月18日至21日,八路军第120师第358旅第716团在此地成功伏击日军汽车运输部队,迟滞了日寇南犯的脚步。

站在遗址之上,脚下河水潺潺,河畔青草离离,山花点缀其间。山风拂过嶙峋的乱石,仿佛能想见当年第120师战旗猎猎的景象,耳畔依稀响起胡觉三和战士们奋勇杀敌的呐喊。

八路军战士血洒雁门疆场,许多人未曾留下影像,甚至连姓名也湮没在硝烟中,但后人从未忘记他们的功勋。雁门关景区专门开设革命传统教育展览馆,讲述抗日战争期间关城内外军民同仇敌忾、英勇抗战的历史,赓续可歌可泣的抗战精神。

“今勒石为铭,以昭后人,勿忘历史,继往开来。”暮色中,崖壁上的铭文庄重醒目,不远处的208国道上,往返雁门关景区的车辆川流不息,山间回荡的汽笛声,犹如对那段热血岁月最深沉的回应。

本报记者薛志浩

赓续

橙草沟村的振兴故事

石磨低吟,金黄的胡麻油汩汩流淌。润明饼业厂房里,工人们正麻利地做着面点,一旁的直播镜头传递着这份活力。“订单多,月饼、糖饼、粽子供不应求。”55岁的李文梅熟练地揉着面团说,“过去村里人都外出打工,如今家门口就业,年轻人也回来了。”

雁门关下的橙草沟村,满是创业致富的浓厚氛围。

“就在这山坳,先辈们打了场漂亮的伏击战。”润明饼业创始人张润明说。2002年,带着一股“坚守阵地”的韧劲,他瞄准传统面点手艺,从15平方米小屋起步创业到如今2000多平方米现代工厂,年产值达450万元,稳稳托住了60余位乡亲的就业生计。

精神的火炬代代相传。张润明的女儿张鸿雁大学毕业后毅然返乡,接过事业担子,带着乡亲们搭上了电商直播的“快车”。“村子变漂亮了,大家腰包鼓了。”张鸿雁由衷地说,“关键是有党支部这个‘主心骨’,把大伙儿的心聚在了一起使劲干。”

在村党支部带领下,橙草沟村流转整合闲散土地,由集体统一经营,因地制宜发展起黄酒酿造、特色种养、大棚蔬菜、食品加工等产业。2017年实现整村脱贫,2024年集体经济收入超80万元,入选省级“乡村振兴示范村”。“能在新时代打胜仗,靠的就是组织领着路、产业扎下根、人心聚成团。”橙草沟村党支部书记、村委会主任张继平说。

雁门关下的这片土地,从血与火的洗礼中走来,又在乡村振兴的康庄大道上续写着新的故事。

本报记者薛志浩

记者手记

山风猎猎念英雄

雁门关的山风,吹散了蒸腾的暑气,却吹不散游人的热情。

青砖古道上,孩童追逐嬉闹,手中玩具军号声与关楼上隆隆鼓声交织。游客们笑意盈盈,对着镜头轻松比画胜利的手势,手机的微光闪烁取代了昔日的铁甲金鳞。

1937年深秋,黑石头沟。八路军战士以猛虎下山之势冲入敌阵,怒吼与厮杀声震山谷。凛冽的秋风中,“我军指导员胡觉三以下七十位烈士为国捐躯”。

雁门关伏击战遗址尤为朴素,仅有一壁似从山崖肌理中生长出来的石刻。山风呜咽,如鼓,如号,如不息的脉搏,似那场搏杀的余响,亦似英烈穿越时空的嘱托。

资料中难寻战士们清晰的背影,但后人从未忘却他们。这铭记,流淌在遗址前静静摆放的花篮里,赓续在“雁门关伏击战英雄连”的战旗下,凝固在镇边祠无声的陈列与告慰中……

这铭记,更在关隘脚下升腾的炊烟里焕发新的生机。在橙草沟村,胡麻油的醇香与车间的繁忙,正是对先烈期许的回应。张润明父女代代相传的创业韧劲,乡亲们在党支部引领下的团结致富,何尝不是那抗战精神的时代回响?从昔日阻敌“补给线”到今日致富“生产线”,从血火淬炼的雁门沙场到幸福弥漫的生活新景,奋斗的基因从未褪色。

为何那些激昂的军歌,听来依旧如此激越悲壮?山关的风声给出了答案:安宁与富足,从来不是上天的馈赠,而是万千血肉之躯换来的黎明。国难当头,正是无数无名的“他”,以血肉之躯化作基石,才撑起了我们如今的幸福。

猎猎山风,穿过长城残垣,也将那场血与火的淬炼深深锻入了华夏的脊梁,指引着后人在这片土地上乘风向前。

薛志浩

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。