【新观察】推动科研与市场的“双向奔赴”

——“晋创谷·运城”实体化运行观察

【新观察】推动科研与市场的“双向奔赴”

——“晋创谷·运城”实体化运行观察

“晋创谷·运城”科创城创新驱动中心综合服务大厅内工作人员有序工作。

山西宏明空调科技有限公司车间内工人正在组装中央空调。

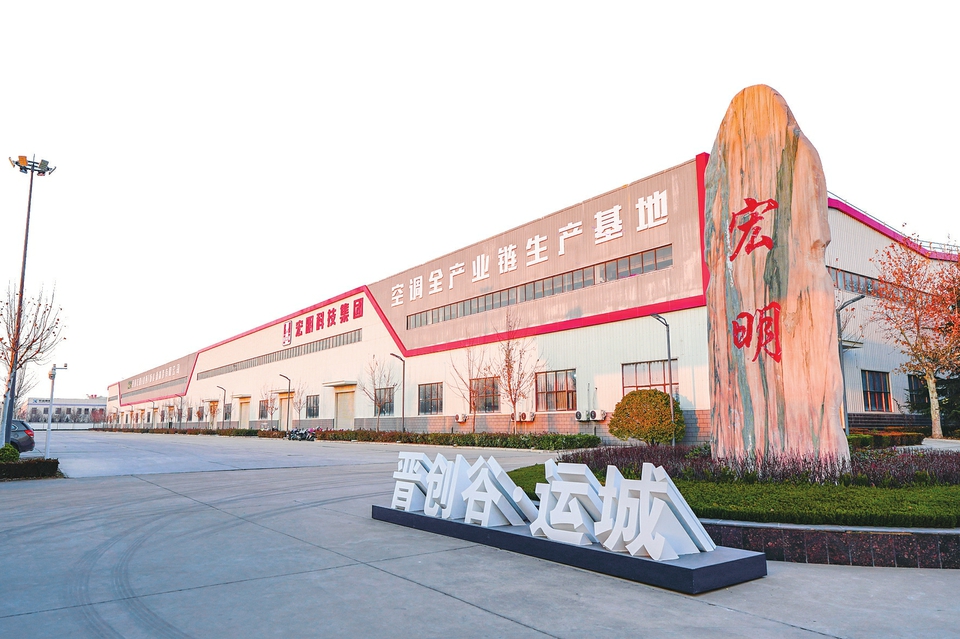

坐落在盐湖高新区的山西宏明空调科技有限公司。

去年12月23日,“晋创谷·运城”在运城转型综改示范区创新驱动中心揭牌。自此,“晋创谷·运城”进入实体化运行新阶段,科研与市场的“双向奔赴”在这个刚刚起步的园区内跳跃着生机和活力,这里不仅为科技成果从实验室走向生产线提供了全方位支持,也为新质生产力孕育了无限可能。

汇聚创新资源,开辟转型发展新赛道

去年8月,山西智通时代信息技术有限公司总经理李剑平面临两个选择:智通时代所在的办公场所房租到期,要不要续?计划成立山西中网时代科技有限公司,新公司注册地点选在哪里?

“房租是一笔不小的开支,加上要成立新公司,我要考虑的因素更多。当时听人介绍过‘晋创谷·运城’科创城(运城经开区)创新驱动中心,我就过来了解,‘三免两减半’的优惠政策让我动了心。我又了解到这里有市科技局、运城经济技术开发区等部门的政策支持,还有山西中关村智酷科技服务有限公司负责运营管理,我便下决心将新公司注册到这里,智通时代也随即搬到这里运营。”李剑平说。

对李剑平来说,这当然是一次正确的选择。

走进“晋创谷·运城”科创城(运城经开区)创新驱动中心,宽敞的道路规划有序,现代化的楼宇林立,明亮整洁的办公室内工作人员紧张忙碌着。在一楼的综合服务中心,政务、金融、会计、法律、企业咨询等服务窗口的工作人员各司其职。二楼至四楼的空间内,培训室、接待室、会议室、多功能厅、企业展示区、众创空间等一应俱全。李剑平告诉记者:“我们是最早入驻的一家企业,这里办公环境好,政策好,服务更好。注册新公司时运城经济技术开发区的工作人员给了我们很多帮助。中关村智酷的工作人员也经常过来询问我们是否需要帮助,并给我们普及一些奖补政策。以前就是租办公楼办公而已,现在有人嘘寒问暖了,这感觉真不错。”

据悉,“晋创谷·运城”规划总面积49平方公里,起步区重点打造盐湖高新区创新驱动中心和科创城(运城经开区)创新驱动中心,依托“双中心”辐射带动全市高质量发展。两个中心聚焦新材料、智能制造、生物医药大健康三大新兴产业领域,各有侧重、优势互补、相辅相成,全力招引高校科研机构、科创企业(团队)、金融机构、技术转移及成果转化服务机构入驻,积极发挥集聚引领、辐射带动作用。在运营方面,引进启迪(太原)科技园投资发展有限公司、山西中关村智酷科技服务有限公司,分别负责运营盐湖高新区和科创城(运城经开区)创新驱动中心。

新年伊始,盐湖高新区创新驱动中心迎来了西安交通大学的科研机构工作人员一行。经过前期对接和现场交流,又一新项目落地。“我们的项目是体外诊断方向的产品,研发在西交大,销售推广地设在运城。这里离西安近,又有优惠政策,希望通过‘晋创谷·运城’平台,推进产品成果转化,早日将产品推向市场,促进运城大健康行业的发展。”该项目成果转化负责人丁江博说。

在丁江博一行推动科技创新项目落地的同时,一位来自北京的企业家在该中心展厅参观,并与相关负责人洽谈企业入驻各项事宜。入驻企业山西领航中磁动力制造有限公司与山西卡傲先进科技有限公司,在运营方的牵线下展开合作,实现了资源的高效利用。

“现在入驻的企业越来越多,楼上好几家企业都跟我们有业务合作的机会和可能,距离这么近,大家随时都能交流。我们公司计划在城市基层治理这个版块下功夫,开发系统性产品,为当地‘一城两区三门户’的建设贡献自己的力量。”李剑平说。

“四链”深度融合,打通科技成果转化“最后一公里”

1月18日,国内首台AI智能高危急救穿戴设备产品发布会在“晋创谷·运城”(运城经开区)创新驱动中心举行。“这款手表使用了高精度传感器4G、蓝牙双核,实现了测、防、调、管、救5维立体健康管理。”恩光科技董事长赵勇师介绍公司新产品时,自豪感油然而生,“不仅如此,这款产品多个亮点属于全球首创,做到了心脑梗的提前预警与筛选。”

这是一家集科研、生产、销售于一体的互联网高新技术企业。在恩光科技的产品展示台,各种型号搭载了先进算法和功能的智能可穿戴手表让人目不暇接。大屏幕上,VDTS生命数据追踪平台实时显示着在线设备数、最新检测用户、异常数据等信息。“近几年,我们聚焦生命健康领域,专注研发、生产、销售智能可穿戴设备,拥有很多专利技术,在行业内的知名度越来越高。入驻‘晋创谷·运城’最大的感受是,由过去单打独斗到现在抱团取暖。之前,我们想要找院校开展技术合作或者与本地上下游企业链接,很难找到平台和资源,现在我们只需要专注于研发,提升产品品质。”赵勇师说。而就在不久前,恩光科技上下游企业——深圳鹏升创新通信技术有限公司、联硕智能(深圳)有限公司和深圳市靖云物联科技有限公司负责人深入运城经开区相关企业进行考察调研,并就产业链企业落户相关事宜进行深入座谈。

在“晋创谷·运城”盐湖高新区和科创城(运城经开区)创新驱动中心,有很多刚刚搬来的企业,这些企业管理者对“晋创谷·运城”的产业定位十分认同,对这里的创新生态和未来发展充满了期待。与恩光科技同批入驻的,还有山西众之翼建筑科技有限公司。众之翼是一家致力于用工业互联网大数据方式解决建筑数字模型标准化、工业化产出的创新型科技企业,拥有完整的装配式建筑信息模型技术服务产业链。此前,该公司专注于线下业务拓展,如今正以“工业互联”“云端协同筑造”和“AI智慧赋能”三位一体,构建起数智交互的全新商业生态。“办公环境进一步改善,商业资源得到拓展,公司迎来新机遇。”谈起入驻园区的感受,董事长崔海禄说:“运城经开区旗下的建设发展公司对我们的项目和发展前景十分看好,通过增资扩股方式注资1000万元。我们合作开发的‘蓝途云工厂’——数字模型人力协同云工厂,彻底告别传统工作室模式的接单、干活、交付方式。采用新模式后,能有效整合零散的建筑信息服务市场,有效解决数字模型技术服务市场的供需平衡,并以灵活办公的方式为全国各地技术人员提供就业岗位。”

入驻“晋创谷·运城”盐湖高新区创新驱动中心的山西佳国利传感科技有限责任公司总经理徐俊也对这里的创新生态高度认同。在佳国利公司,徐俊用充气机将一只气球充满了普通气体并封住气球口,手持一台设备靠近球身,设备便开始响了起来,15、98、180……设备上的数字不断跳动。“这是氢气泄漏检测仪,配置了高精度的传感器芯片,万分之一的氢气泄漏都能检测出来。入驻盐湖高新区创新驱动中心一个月来,各项利好政策让我们生产很顺畅,最近订单不断,我们生产了近500台设备。我对这里的政策和创新氛围很满意,又注册成立了新公司,遇到资金难题时,运营方会帮助我们联系银行解决,让我没有后顾之忧。”徐俊说。

面向省内外高校院所,吸引科研团队入驻;聚焦培优育强,推动重大产业项目建设;加强交流合作,汇聚优质创新资源……“晋创谷·运城”坚持打出“组合拳”,将“四链”深度融合作为核心任务,全力打通科技成果转化“最后一公里”。为鼓励高校院所到“晋创谷·运城”转化科技成果、创新创业,当地工作专班在多地的高校开展政策宣讲,有力提升了晋创谷的知名度和影响力,并引入一批高水平服务合作机构共建集“招才引智——育才培养——用才孵化——留才发展”于一体的创新和创业孵化平台。

聚焦平台牵引,搭起政产学研协同创新的桥梁

“晋创谷·运城”盐湖高新区创新驱动中心的一间办公室是山西宏明空调科技有限公司进行校企合作、推进成果转化的一个基地。走进办公室,超导热太阳能集热板和光伏光热一体化装置的样品映入眼帘,这是宏明空调研发的全新产品。

办公室内,山西宏明空调科技有限公司副总经理刘国荣正在与太原理工大学的一位技术专家进行电话会议,讨论的内容是超导热太阳能集热板和光伏光热一体化装置。

“超导热太阳能集热板已经量产,最近签订了一个项目,安装正在进行,很期待效果。”

“后续产品技术革新得跟上,研发我们会不断跟进。”……这是通过“晋创谷·运城”进行科技成果转化的一个成功案例。

“通过盐湖高新区创新驱动中心,我们对接上了太原理工大学的专家团队。当我得知他们研发出超导热太阳能集热板等技术后,立马有了将空调与太阳能技术结合使用的思路和想法,多次沟通、多次对接后,产品终于实现了量产。”刘国荣说。

高校拥有丰富的科研资源、人力资源,企业具备实践经验、生产资源、市场资源,校企合作不仅能够实现资源共享和互补,更能为科技成果转化为市场产品提供可能。“晋创谷·运城”从运行之初就搭建起高校和企业的桥梁,着力打通科技成果转化“最后一公里”堵点。对此,刘国荣说出了自己的切身感受:“‘晋创谷·运城’像医院,高校专家像医生,我们企业则是病人。通过这个平台,我们找到了解决技术难点、痛点、堵点的方法,不仅康复而且成长了。”

据悉,在校地合作共建方面,运城市积极发挥晋陕豫黄河金三角区位优势,加强同周边高校院所合作交流,先后同西安交大、太原理工、中北大学、运城学院围绕“晋创谷·运城”平台建设签订《合作协议》,建立长效合作机制,推动高校科技成果落地转化运城。“未来,依托‘晋创谷·运城’平台,我们将持续开展科创企业(团队)引育工作,积极推动更多高校科技成果落地转化,将‘晋创谷·运城’打造成为晋陕豫黄河金三角地区重要的科技创新策源地、成果中试和转化服务中心、双创孵化示范区、战略性新兴产业集聚区。”运城市科技局相关负责人表示。

截至目前,“晋创谷·运城”累计入驻科创团队20家,科技型企业57家,金融机构12家,该平台连接起供给侧和需求侧,为双方提供对接、交流、合作平台,推进了新质生产力的培育和发展,促进更多科技成果转化为看得见的“生产力”“竞争力”,也为未来运城经济发展孕育着无限可能。

本报记者沈佳 本报通讯员李星星

本栏图片由陈方斌摄

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。