临摹石鼓文、学习甲骨文、建立共学群……10年间,孙晟致力于古文字推广

打造流动课堂 读懂钟鼎上的古老密码

临摹石鼓文、学习甲骨文、建立共学群……10年间,孙晟致力于古文字推广

打造流动课堂 读懂钟鼎上的古老密码

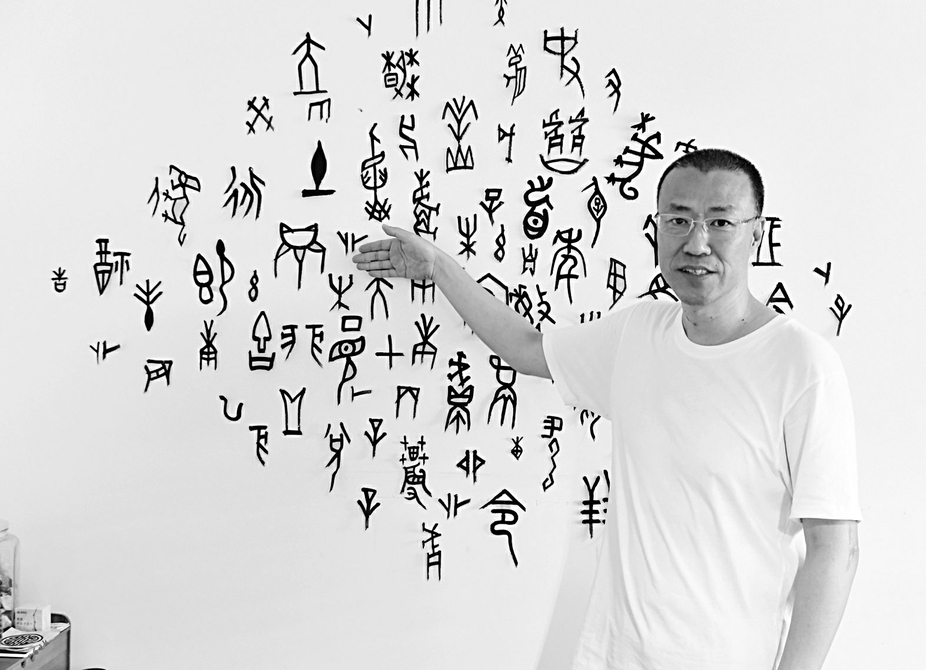

孙晟给大家介绍甲骨文。

孙晟将甲骨文“虎”字制作成画。山西晚报·山河+记者 寇宁 摄

扫码看视频

“猜猜看,三千年前的太阳长什么样?”“太阳躲进草丛,古人想说什么?”“正面站立的人,头上有一短一长两横,想想这是个啥字?”……毛笔书写的古文字(甲骨文和金文)灵动组合,贴在雪白的墙面上,一笔一画间,刚劲与婉转并存,自由舒展,似远古凝视世界的眼睛,激发探究与思考。与孙晟对话的开场,是从一堂“古文字”课开始的,有趣且富有韵味。

孙晟,太原一名设计师,从业20余年。10年间,他踏入探寻古文字的热爱里,打捞汉字文明的源头之光,边学习、边普及、边创造,打造流动的“古文字”课堂,希望以一个草根古文字爱好者的努力,让古老汉字的密码在寻常巷陌间悄然复活,让古文字融进每个人的内心。

目前,孙晟正在筹备一个古文字造字营,争取暑假期间带着孩子们共同探索中国古文字的魅力。7月17日,山西晚报·山河+记者对话孙晟,了解他的十年古文字推广传播故事。

系统自学古文字:从形到魂的求索与探寻

“古文字总能与我产生美妙的共鸣,进而希冀去探索、去发掘一笔一画背后深层的文化意义。”孙晟说,“与古文字结缘,起于我2014年学习成人书法时临摹石鼓文(秦朝石刻)。那些字看上去特别陌生,但当拿起笔书写时,却莫名感到一股生命力的冲击。古文字超越时空的构图智慧击中了我,笔画流转间的生动、自由和奔放激发了我探究的欲望。”

2015年,孙晟开始系统自学古文字,并由此踏入对古文字的世界,沉迷其中。他按照文字发展时序,从甲骨文、金文资料开始学,再到学习篆隶,同时还兼读文字史、文字学概论等文献资料。在孙晟的书房里,《说文解字》《甲骨文字典》《金文编》《商代史》等各类古文字学习的工具书、文献资料摆满了一整墙的书架,或者成系列的,或者大部头的。他说:“大量临摹甲骨文、金文拓片是学习古文字的关键。还要结合象形、指事、会意、形声、假借等造字、用字法,参考有关论文资料释读,并延展阅读《诗经》《史记》《易经》《山海经》等典籍。同时,还需要博览文物,了解文字承载的历史时空,体会文字背后的世界观,感受造字的奇妙。”

此外,孙晟还经常浏览《殷契文渊》《国学大师》《汉语字典》《殷周金文暨青铜器资料库》等网站,学习古文字最新更新的知识点。孙晟笑着说:“学习古文字全靠一个‘啃’字,必须要下慢功夫、笨功夫,急不得。我每天会保证3至6小时的沉浸式学习。”

孙晟学习古文字用的笔记本是特意定制的,A4纸大小,厚厚的大白本。他要把每一个古文字的甲、金文拓片都摘抄出来,去了解它的用法、写法、意义以及它背后的文史故事,深入地了解每一个古文字,每年会写一本学习笔记,笔记本上爬满了古文字字形的拆解与推演。目前,孙晟已经记满8大本学习笔记。如:一个“旅”字,他追索其从甲骨文(众人聚旗下)到金文(旗帜规整化)再到小篆(结构方正)的演变,不仅看其“形变”,更叩问“为何而变”——是书写工具革新?社会结构变迁?还是世界观的投射?

从字形、文字意义、用法,到考古材料、文史故事、文物器物,孙晟由表及里,由浅入深,步步深入,让他对古文字的认识从陌生到熟悉、再到深刻。孙晟说:“古文字的笔画间跃动着鸟兽虫鱼、山川日月,字即是画,凝固着远古世界鲜活的呼吸与形貌。它们是沉睡在龟甲、钟鼎上的古老密码,等待着被我们重新唤醒。”

多手段普及、传播打造流动的“古文字课堂”

“如果它们只留在典籍文献里,就失去了生命。”孙晟说,中国古文字中充满了创意,充满了中国人对这个世界的观察和理解,充满了中国人的处事哲学。每一个字都有独立的故事,拥有完整的画面,有趣又有创造力。中国古文字是中国文化的载体,不但中国人需要更多地了解它,世界也需要通过中国古文字来了解中国文化,这是我研究学习古文字并且普及传播它的原因。

孙晟对古文字最初的普及传播阵地是朋友圈和微信群,还有生活中与人们的交流。十年来,他每天坚持在朋友圈发布学习笔记,以及每日一字,涉及古文字的字形写法、出处和释义。同时建立了古文字共学群,人数最多时达近千人,从小学生到年长老人,各行各业人士在这里聚集,共学古文字。

中国古代文字是中国人世世代代的文化基因。从幼童少年到耄耋老人,很多人都对文字创造有天然的兴趣和好奇。“古文字在民间有深厚的群众基础,活力无限啊!”孙晟一边持续精进古文字的学习,一边投入到古文字的普及与传播实践中,收获了巨大的信心。他说:“我下班打车回家,依然沉浸在古文字学习的乐趣里,便忍不住跟司机师傅闲聊古文字的来龙去脉。我发现大部分司机师傅会热情回应,甚至不自觉进入思考状态。还有同事穿着印有甲骨文的T恤去菜市场买菜,卖菜阿姨可以脱口说出那个甲骨文念什么。更有四川大学的教授远道跑来太原与我见面,鼓励我设立文字学习课题、出版发表笔记,为古文字研究贡献力量,使我深受鼓舞。”

走进大学教学、讲座;登上演讲台演讲;开展古文字实验活动……除网络传播之外,孙晟带着对古文字的热爱,在线下精心打造了一个个流动的“古文字”课堂,让沉睡于甲骨金石之上的古文字,在孩子们的惊叹中、在老人的皱纹里、在青年人的思索中变得可触可感。

古文字实验课堂上,孙晟和孩子们一起在故事中创造文字。在河汾一带、千年久远的故事背景里,孩子们每人先获得一个甲骨文名字,再在农族、狩族、陶族的旗帜下各自分组,找到属于自己族群的工具,种田、狩猎、制陶……垦田时,他们脚踩铁锹的动作诠释了“耤”的甲骨文字形来源和意义;狩猎时,他们挥舞树杈追逐的场景,再现了“狩”字的创意;制陶时,屈身双手上下拉弄泥坯,复原了“陶”字的场景……孩子们以身入局,在实践中找到了文字创造的乐趣。

古文字用一笔一画,深刻记录着人的一生。在公众演讲的聚光灯下,孙晟向人们展示了一撇一捺的“人”字来自对侧立人形的写实;他向身后伸出手臂,环抱一个大头扬臂的“子”,就是“保”字;他的对面,跪坐着他的“女”人,双手交替放在身前,优雅安静;她的肚子鼓起,里面还有一个“子”,就是“孕”字,人们以多子为常事;远方传来战争的消息,人放下孩子,扛起“戈”,就是“荷”字;他同族众们一起聚集在旗帜下,形成“旅”;他们奔赴战场,挥戈击敌,扑“伐”侵略者,取得胜利……时光流逝,他的头发高高束起、腰背弯曲、手拄拐杖,垂垂“老”矣;他的孩子的孩子跑来搀扶他,谓之“孝”;直到一天,他登上高土,极目远眺,回“望”匆匆一生……文字是朴素的唯物,诚实地讲述着生命的历程。

与此同时,孙晟对古文字进行了艺术创作,制作了古文字日历、古文字识字卡、陶瓷、古文字T恤等文化衍生品,丰富了古文字普及传播的手段和载体。他创作的文字色彩装饰、创意绘画等在上海、日本等地展出,扩大了中国古文字传播。如甲骨文·“虎”系列,《虎年电子绘画作品》以甲骨文“虎”字为元素,填充了西方玻璃画风格的色彩,附着在明黄色的背景上,形成具有装饰意味的当代艺术作品,受到关注。

“图画、符号为文字之滥觞,从甲骨文开始,文字已成为文化跃升的阶梯。文字是鲜活有生命的,是跨时代的密钥,我们这一代人应该保持文字的活力和创造力,普及它、传播它,让文字更好地延续下去。”孙晟说,中国古文字不是小众、不是冷门,它一直活在我们每个人的基因里,它是有创造力的、它是流动的文化。未来,我会利用动画、影视等手段,继续把古文字的传播普及推向更深入、更广阔的舞台。希望更多的人能加入到学习、推广中国古文字的队伍中来。

山西晚报·山河+ 记者 李莉

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。