营造浩繁之“海” 用文字守护中华语言根脉

营造浩繁之“海” 用文字守护中华语言根脉

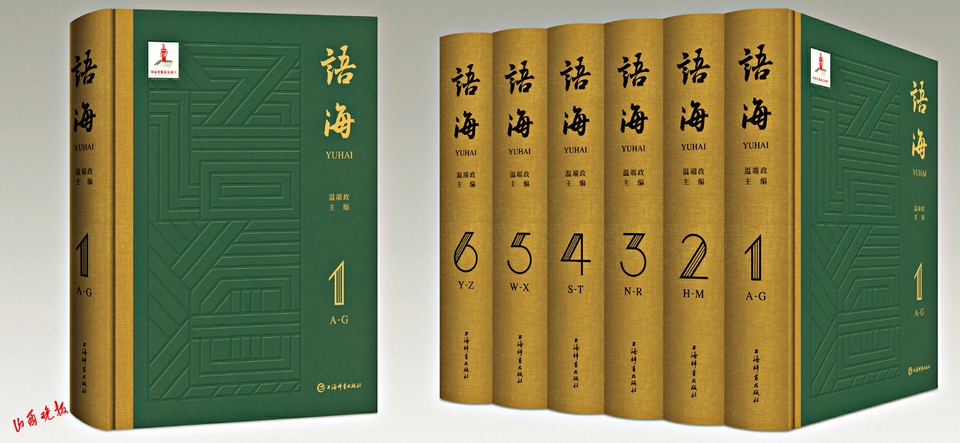

《语海》全套六册,收集了成语、谚语、惯用语、歇后语等近9万条。

为《语海》出版付出努力的省社科院(中心)语言研究所科研人员。

案例

《语海》与中华优秀语言文化的传承

山西省社会科学院(山西省人民政府发展研究中心)

简介

《语海》由山西省社会科学院(省人民政府发展研究中心)组织、语言研究所编纂,著名语言学家温端政先生出任主编,由辞书界久负盛名的上海辞书出版社出版。《语海》的编纂经过30年的前期准备,又整合全国优势资源和力量历时10年之久才最终编纂完成。全套六册,共计1170多万字,收集整理历代传世文献、近现代经典文学著作、当代报刊资料中富有表现力和生命力的成语、谚语、惯用语、歇后语等近9万条,体例严谨、例证翔实,充分展示了汉语和汉文化的独特风貌,具有典型的中国特色、中国气派和中国风格。

时光来到了立秋,民间有谚:“早立秋凉飕飕,晚立秋热死牛”。难耐的高温,让节令交接的那一刻成了众人最为关注的时间节点。这句谚语被绝大多数中国人认可,是因这句谚语是先民们几千年来,通过观察自然气候变化,总结出的生存智慧。类似这样的农谚,在中国人的语言体系中是海量的。《语海》正是从这些海量的成语、谚语、惯用语、歇后语中严选了9万条语汇,用1170多万字记录下了中国人的传世智慧。

当翻开《语海》时,熟悉的语汇会不断地在你眼前出现,虽说这是套辞书,但其可读性、趣味性却是其它辞书都无法比拟的,被称为“可以读的辞书”。毕竟,语,比起字和词,其表述性更强,其内涵更丰富。

《语海》体现了中国人认识和感知世界的方式

作为一个中国人,你自然知道“梅兰竹菊”这个成语常用来形容君子的品行高洁,是句好话;如果评价某个人是“扶不起的阿斗”,人们立刻就能猜到被评价者的能力是有缺欠的;提到“百年好合”“早生贵子”,你就能猜到这是在祝福一对新人;当你说出“此处不留爷,自有留爷处”,旁人对你的处境和内心的抱负就会有所明了……上海辞书出版社语词编辑室主任汪惠民回味编纂《语海》时的感悟时说,能明白这些语言,并能对语言背后承载的事情有所知晓,是因为“语,特别是表述性成语和谚语是有丰富的思想内容的。”

语言不是一个单纯的表达工具,语言里面有一种高度的文化凝练。人们在共同的语言体系、共同的表达方式里完成群体的认同,也在个性化的表达里完成自我建设。“和而不同”“和气致祥”“和衷共济”“家和万事兴”蕴含着“和为贵”思想,“众口铄金”“众志成城”“众人拾柴火焰高”蕴含着群众观点,“唇亡齿寒”“前车之鉴”“户枢不蠹”“吃一堑,长一智”“打铁还要自身硬”,中国语言中有非常多的语汇都有一定的教育意义,“走后门”“戴高帽”“前怕狼,后怕虎”“拆了东墙,补西墙”“以小人之心,度君子之腹”又是对社会发展中出现的消极现象的描绘……

俗话说,“说起话来一套一套的。”正是因为我们有海量的语汇,承载着几千年的生存智慧。一个民族的文化血脉往往是通过语言去延续的,它从一个个现象中去总结提炼出一个个鲜明的概念,把它们加进曾经的语言体系中,不断去丰富和塑造新的文化血肉。同时也就把一个民族认识和感受世界的方式延续到使用这种语言的人身上。

汪惠民一说起《语海》,就感慨万分,30年准备,10年编纂,《语海》终于面世。书脊赭黄,象征着泥土和大地,因为这里所收录的“语”,都源自于我们所深爱的这片土地。封面松绿,象征着强大的生命力,因为其中所收录的“语”,千百余年代代相传未曾中断,至今生机盎然,“《语海》保护和传承了濒临失传的民间文化语汇,真正实现了汇‘语’成‘海’”。

《语海》应用和传承了创新性的“语词分立”观

《语海》的主编,已逝的温端政先生在后序中对编纂《语海》的意义做出了说明:“起初,想得比较简单,认为《语海》主要是汇集汉语语汇,为查检提供方便。随着编纂工作的开展,逐步认识到《语海》具有多方面的意义。”

作为一本辞书,实用性是它的本性。《语海》的实用性体现在功能的多样性上,主要有查检功能、阅读鉴赏功能和教育功能。不仅如此,《语海》在传承民族文化中有重要作用,其学术意义更为深远。

《语海》的实用性以及在文化传承中的作用,显而易见。但其在学术上的深远意义体现在哪里呢?

山西省社会科学院语言所所长安志伟研究员先抛出了一个语言学研究上的热点话题——“语词分立”。

“早在20世纪80年代,温端政先生受到‘晋语分立’的启发提出了‘语词分立’,把‘语’作为单独的对象来进行研究,构建了汉语语汇学的理论体系。温先生认为,传统上认为语和词都是语言的建筑材料,不太进行区分,认识了词也就认识了语。但是温先生认为它们虽然都是建筑材料,但还是有不同的一面。既然词和语之间存在着差异,那么词典以词为主、语词兼收的状况就不符合语言的实际情况,在传统的字典、词典之外还应该再分出‘语典’这种新形式来收录数量众多的汉语语汇。这就是温端政先生基于语词分立说,在辞书学上提出的‘字典、词典、语典三分’的观点。也就是说,这等于在语文的辞书划分中增加了一个品种,增加了汉语知识体系的一种全新呈现方式,为辞书的编纂提供了一个庞大的分支和新的范式。《语海》正是语汇类辞书的集大成之作,在此之前温端政先生主编了20多种语典来探索语典编纂的道路,为《语海》编纂奠定了基础;今后完全可能会有以《语海》为标杆的各类大型小型语典的出现。”安志伟说。

《语海》收录的数以万计的语汇,要想把众多的汉语语汇按照一定的标准和方法收录在一部大型的语典中,理论研究显得非常重要。《语海》收录的语汇并不是杂乱无章的,而是在汉语语汇学理论的指导下进行的分类、立目、释义和示例,体现出了科学系、体系性和规范性的一面。安志伟说,现在普通的词典对语的收录大约也就大几百条,而《语海》的收录条目达到了9万条。《语海》的出版再次表明,汉语语汇不仅数量多,而且自成系统,表明汉语语汇学有明确的研究对象,有广阔的研究领域,虽然温端政先生提出的汉语语汇学存在着一定的学术争论,但是在辞书编纂领域体现出了很强的生命力。

《语海》是中华优秀传统文化传承中的山西贡献

安志伟说,“说到对文化的传承,其实还有一个方面是眼睛看不到的,却是至关重要的,那就是精神的传承。为了《语海》早日高质量面世,大家十年如一日地呕心沥血、全力付出,‘严谨认真、一丝不苟、敢于创新’的精神自然而然也就产生了。”

汪惠民说,《语海》编纂凝聚了作者团队和出版团队几代人的心血,其中历经各种坎坷和曲折,难以细述。在种种不可预知中,大家用超前的眼光紧追时代的步伐。21世纪初,计算机技术在国内刚刚兴起,远未普及。出版社和作者团队敏锐地洞察了计算机语料库技术在《语海》编纂中的应用价值,立即着手“汉语俗语语料库”的设计和建设,编纂《语海》,相较于过去翻书抄卡片编词典的模式,无疑是一种革命性的进步,极大地提高了编纂效率。

安志伟说,编纂这样一部旷日持久的大型辞书,背后需要有组织上的有力支撑,经济上的足量保障,时间成本和人力成本的投入也都非一般图书所能比拟。有句古话叫“盛世修典”,当前我国高度重视社会主义文化建设,尤其是非常重视中华优秀传统文化的传承和弘扬。在这样的一种社会大背景之下,吸引了一大批作者和支持者来参与和关注《语海》。“更重要的是通过这个项目,我们培养了一大批文化坚守者。除了编纂《语海》的作者队伍之外,我们还和多家单位联合发起了汉语语汇学学术研讨会,每两年召开一次,扩大了《语海》项目在学术界的影响,也吸引了不少专家参与编纂和研究工作。研讨会一共召开了九届,每一届都有上百名专家、学者积极参加,他们都是语汇学的研究者和认同者、支持者和追随者。也许《语海》出版后,有人不再从事与之有关的工作,但我相信他们依然会从不同的方面、不同的角度为我国优秀语言文化的传承做出自己的贡献,体现出语言学、辞书学工作者的薪火相传、生生不息。”

《语海》编纂的基础理论是温端政先生提出的,《语海》是由省社会科学院(省政府发展研究中心)组织编纂的,作者也以山西本土的科研人员为主。因此,《语海》也可以看做是中华优秀传统文化传承中的山西贡献。曾经为《语海》付出成千上万个日日夜夜的人们,内心满是骄傲和热爱,体现出了满满的文化自信和自豪感。

再次端详面前的《语海》,封面正中,是方方正正的“语海”二字的压纹,似脉络,寓意语与语的相互关联,生命延绵不绝;似溪流,寓意语与语的汇聚联通成海;又似印章,寓意新时代辞书人继承和弘扬中华优秀传统文化的坚定承诺。

山西晚报·山河+记者 李雅丽

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。