在佛头寺的斗拱下、龙门寺的白皮松前、应县木塔的塔基旁……

山西文物全科生用脚步丈量三晋“历史”

在佛头寺的斗拱下、龙门寺的白皮松前、应县木塔的塔基旁……

山西文物全科生用脚步丈量三晋“历史”

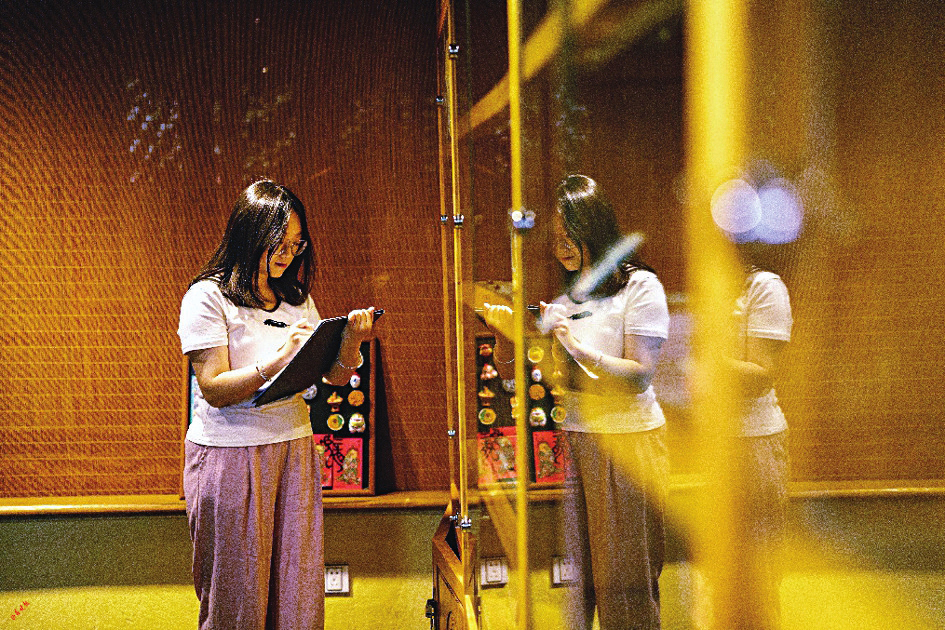

宁源樱正在博物馆内绘图。

跟古建筑构件在一起,是杨芷萱最快乐的事。

李好等文中的主人公,分别入选“BLG文物守塔人”。

当大多数“00后”还在为暑假去哪旅行、追哪部剧而纠结时,一群来自山西的年轻人正背着测量仪,穿梭在太行山脉和吕梁山脉的古村落间。他们大多20岁上下,是山西大学定向委培的文物全科人才班的学生,已将青春与山西省5.3万处不可移动文物的命运牢牢绑定。

在佛头寺的斗拱下、龙门寺的白皮松前、应县木塔的塔基旁,在山西省第四次全国文物普查的工作中,她们用脚步丈量三晋大地的每一寸历史肌理,度过了属于山西文博事业的热烈夏天。

100多张古建筑平面图 绘制的不仅仅是热爱

在万荣县“四普”工作中,宁源樱主动承担起了绘图的工作,经常抱着一摞CAD图纸在文物局办公室一坐就是一个月。“单位的姐姐们不太会用绘图软件,我就把100多张古建筑平面图全接了下来。”窗外是万荣县老城的飞檐斗拱,屋内是宁源樱点击鼠标的声音。

宁源樱小时候就离“古”很近,她家旁边就有一座小庙,虽说身居闹市,每个人路过她却又从未进去过。出于好奇,宁源樱进去看了一下,地面上都是灰,殿前的佛像被几块破布盖着,和几百米开外的关帝庙的待遇有天壤之别。那一刻,宁源樱希望能和这些文物打交道。

高考结束后,父母希望她报考会计、金融等专业,但宁源樱内心很笃定,想报考与文物相关的专业。他们找了报考机构,老师推荐了山大的文物全科专业——冲着“毕业后包分配至户籍所在地文保单位”的就业保障,“相当于20岁就进入体制内了”。就这样,宁源樱成为了文博战线中的一员。

大一那年寒假春节前夕,位于晋南盆地的运城市万荣县刚下过几场雪,为完成考古学探查作业,宁源樱在文保员带领下登上一座无名山峰,这是她人生中第一次特意去看一个文物,在那里她第一次见到了旱泉塔。宁源樱把手机通过小洞伸进去,探明内部是中空圆柱体,塔高七八米,有11层,每一层的小门都像眼睛望着山谷,内部还分隔出多个小房间,装饰精美绝伦。

当她把视线从塔内移出,是大雪封山后无限的苍茫,宁源樱回忆起那一刻,觉得旱泉塔很孤单,它是全国重点文物保护单位,却少有人关注。在山西,这些未定级的文物大多数都是庙宇,都是村民自发在保护,那一刻时空似乎轮转,宁源樱眼前又浮现出了家乡的那座小庙,也更坚定了她今后要和这些“查无此处”的文物打交道的决心。

实地测绘古建筑 文物成为有温度的“朋友”

成为文物全科生,太原姑娘的李雯琪的“领路人”实则是热播栏目《国家宝藏》,在那档节目里,她认为古建筑保护的故事很有趣,而做一名文博工作者,也是一件很酷的事情。

在平遥实习,李雯琪负责测绘吉祥寺的梁架,每天早晨赶到吉祥寺,搭着脚手架爬上10米高的檐角,用激光测距仪对准驼峰构件,举起长长的测绘设备给建筑描点,然后根据测来的数据画图。一同工作的前辈给她拍了一张照片,大家说,就像1933年的林徽因,不顾路人眼光,穿着中式旗袍爬上十几米高的梯子一样,很有魄力和魅力。

李雯琪会经常看自己手绘的吉祥寺原稿,那些图画定格了早期建筑的厚重古朴,也彰显了古人榫卯技艺的精巧与绝妙之处,她自豪地表示:“古建筑的美,只要你了解了它的结构,你就会发现它的。”

还有一次实习,李雯琪跟着考古队在二里头遗址跑了20天,当站在传说中的“夏都”宫殿基址上时,突然一阵强风拂面,她就觉得有点恍惚,时空就在那里交错。她突然理解了《国家宝藏》里那句“让国宝活起来”的分量。“然后我就跟我朋友说脚下这片土地,几千年前有人和我站在同一个位置。”

爱上考古之后,每到一个地方旅游,博物馆就成了必须打卡地项目。在浑源永安禅寺,她特意跟着讲解走了两趟。只为看清壁画上三层重叠的神仙谱系——明代画师在元代壁画上补绘时,特意保留了底层的飞天轮廓,“就像给文物穿了件‘叠穿’的外衣,每层都藏着故事。”“大云寺是武则天时期有大云经,所以它就改名叫大云寺。”“有些庙的一个柱子是红色的,就说这个柱子。当时修的时候说是皇家所赐。”

随着学习和课程的深入,参观的路上李雯琪时常冒出“这个文物我在哪里见过的”的感受。用她的话说,文物在她面前变得有温度了。

想当古建筑工匠“头领” 建造屹立不倒的建筑

来自榆社县的杨芷萱之所以填报考古专业,也是源自一部纪录片《寻找图坦卡蒙》。虽说学的考古专业,但杨芷萱最大的梦想是成为一个古建筑工匠的头领。

“因为这样才能把我理想中的古建筑,包括它非常清晰的空间结构,物件承接方式,都能按我的方式完美表现出来。”杨芷萱认为,建造出来的建筑很多年后依然屹立不倒,这就说明这个工匠的头领的工作是完美的。

杨芷萱还总结了一套自创的观察古建的方式,先绕着它走整整一圈,在脑海中构建起空间概念,再把每个殿的细节一个个往里头填充。有了这种“阅读理解”的方法,接下来就是量的积累。

暑假里,杨芷萱跟着团队做山西全国重点文物保护单位开放现状调查,434座国保单位,她们跑了近50座,“很多庙藏在深山里,导航都找不到,得靠文保员骑着摩托车带路。”杨芷萱的团队还做了一个“古建预约小程序”。这个项目是为了实地考察并记录在山西哪些建筑是可以进去、哪些必须找到文保员才能进去、哪些还不方便开放给游客进去,给大家提供一个参观预约的平台。

因为种种困难,这个小程序还没能上线,但是她觉得未来建立一个协同机制还是非常有必要的,平台是一方面,地方文旅上的支持也是一方面,双管齐下,山西的文旅产业才能持续火下去。未来,杨芷萱的努力方向也会从文物保护向文创旅游方向努力。

曾探访家乡300多处古建 感慨基层文保人员的坚守

一行人中,同样对古建筑和乡村振兴情有独钟的,还有来自吕梁市的李好。实习期间,她曾探访家乡300多处古建,其间遇到很多形形色色的人,但让她最触动的是基层文保员的坚守。“有个文保员爷爷告诉我,他的工资还不够摩托车的油钱。但老人却没有抱怨过,因为他坚信——庙在,根就在。”

在武乡县的一个小山村,李好遇到一个80岁的文保员大爷。老人60岁中风偏瘫,好不容易康复后,就开始虔心守庙,上午下午各扫一次庙,从家出发每天绕村里跑两圈锻炼身体。李好说:“现在80岁的老大爷比我都能跑。”

在吕梁市高阳镇,李好遇到一个住在高阳庙后的一排矮屋里的摄影师,门前侍弄个小菜园,养了两条狗,还经常在朋友圈发当地古建相关的介绍和视频。摄影师在拍照的过程中逐渐迷上了古建筑,然后就捐出了这些年的全部积蓄,修缮了高阳关帝庙。经他之手,这座庙宇焕发新生,完工后他联系山西师范大学等高校,成功将高阳关帝庙打造成研学基地。“他现在的身份也不是什么村干部,就是一个普通的村民,在乡村振兴路上,他非常了不起!”

也许是见到了太多照看文物和靠文物谋生计的老乡,现在李好毕业论文方向,就是研究古建与乡村振兴。“我舅舅跟我说,去年的时候我姥姥家一整个村子只出生了两个婴儿,人口外流特别严重。”李好眼见村里的老宅无人居住,觉得可惜,一心想要去修。“只不过现阶段自己没有那个能力,但是未来想为这些古建做一些事情,可能一辈子就在那里了。”谈及未来,李好如是说。

后记

关注这群年轻人,绝非偶然。在山西大学的定向培养下,这群年轻人经过4年的理论和实践学习,成为“什么都要懂,什么都有研究”的文物全科人才。未来他们要带着专业知识回到家乡,进入各县市乃至村镇的基层岗位,长期从事文物保护事业,成为文物保护工作新的力量。

为了让这群年轻人更丝滑地融入文物保护的新江湖。2024年9月在山西文物局的指导下,BLG电子竞技俱乐部捐赠部分赛事奖金和商业收入成立了“BLG文物守塔人奖学金”公益计划。这个由B站发起的公益计划,就像一座隐形的桥梁。不仅支持他们的田野考察,更搭建了与一线文保专家对话的平台。

这个夏天,当宁源樱在绘图板上补全最后一道斗拱线条,当李雯琪的三维模型里应县木塔的斗拱逐次展开,当杨芷萱的小程序收到一条一条的预约留言,当李好的论文里乡村与古建的脉络逐渐清晰,山西大地上的5.3万处文物,正听见新一代守护者的青春回响。

文:李双贤 罗瑶

图:哔哩哔哩公益

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。