“智造”背后的“智脑”

——山西交控集团人才“引育留用”样本观察

“智造”背后的“智脑”

——山西交控集团人才“引育留用”样本观察

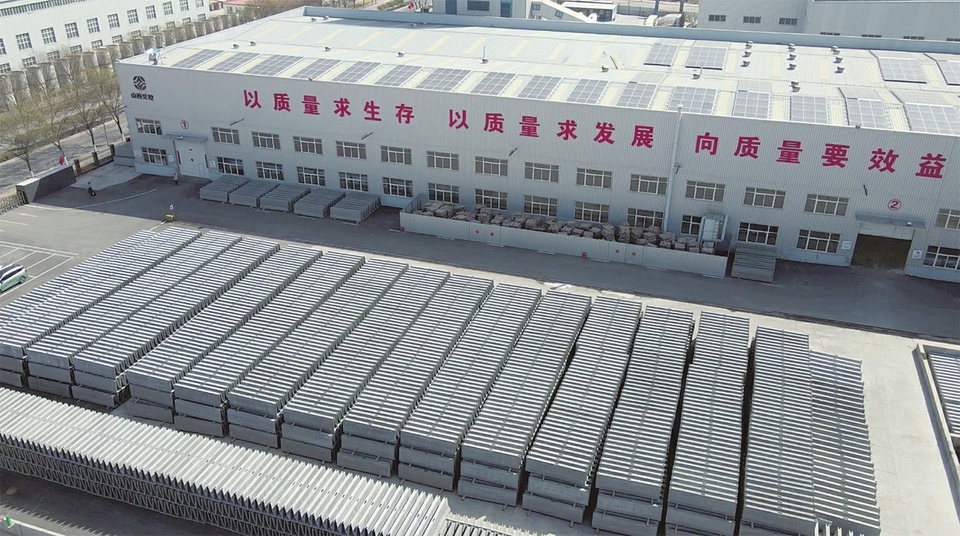

在山西省公路养护中试基地阳曲园区,车间外码放整齐、等待交货的公路超高性能混凝土(UHPC)护栏。

在交通科技园,高标准固废利用与低碳材料实验室为我省工业固废在交通领域的高值化利用开辟了新路径。

交科院智研院公司深度数字化研究院研发的“在役公路资产自动化清查与定位核查系统”,采用“车载+无人机”双平台协同技术,在京昆高速平阳段进行道路实测。本栏照片由山西交通科学研究院集团有限公司提供

获得国家科技进步奖二等奖1项,省科技进步奖特等奖1项、一等奖13项、二等和三等奖共59项,完成了67项标准制定、修订工作。

通过“一人一策”等方式,引进了一批全职博士和高级技术人员;柔性引进院士5名,“候鸟型”领军特聘专家1名。博士研究生、硕士研究生较企业成立之初分别增长了26.3%、14.2%。

申请建立博士后科研工作站等国家级人才创新平台4个,省级人才创新平台12个,现有27个省部级平台(团队)新增科研人员40余人、科研设备价值1000余万元,新投入科研经费2800余万元对170项课题开展研究。

近年来,山西交控集团牢固树立人才是第一资源的理念,“栽好梧桐树,引得凤凰来”,旗下多个企业人才工作整体水平实现了有效提升,人才引领效应得到进一步显现,有力助推了企业高质量发展。

廖霖博士——

在产学研深度融合中“挑大梁”

5月6日,在山西省公路养护中试基地阳曲园区的车间内,公路超高性能混凝土(UHPC)护栏生产线马力全开,从智能搅拌布料到精细化模具快速拆装,再到产品高效运移,智能生产管理系统“掌控”生产线上的每个环节。

一个个薄壳式结构的灰色公路UHPC护栏缓缓下线,奔向全省乃至全国的公路建设施工现场,在护栏空腔内注入普通混凝土或固废混凝土内芯后,它们将发挥隔离防撞的重要安全保障作用。

这是国内首条公路UHPC护栏生产线,项目研发团队攻克了材料研发、模具设计、结构优化和性能评价等关键共性技术难题,申请了14项专利,其产品也实现了在交通安全领域的首次落地应用。

“研发过程其实挺难的”,山西省智慧交通实验室有限公司高级专员廖霖回忆起那段时间,感慨地说。他曾马不停蹄一周辗转三个城市,拜访三个专家团队详细探讨,寻找问题原因,“最终还是依靠我们自己反复试验,解决了产品生产的开裂问题,顺利实现了产品下线。”

创新的根本在于人才。自2022年由山西交通科学研究院集团有限公司引进以来,太原理工大学博士廖霖带领科研团队成功立项山西省科技重大专项计划“揭榜挂帅”项目与太原市“双百攻关行动”第一批“揭榜挂帅”项目,研发了全国首款公路不锈钢护栏与首款公路UHPC护栏系列产品;首次定义了低品类胶粉,扩展轿车胎作为沥青改性剂,为规模化高值化轿车胎再利用拓展了路径;建成了可以同时以工业盐和海盐为原材料的全自动化环保型融雪剂生产线;多项科研成果创造经济效益超5.6亿元。

从“教”到“研”,从“研”到“产”,廖霖身份的转变印证了山西交控集团“一事一议”“一人一策”等人才培育政策的前瞻性,作为“1+2+N”人才战略的受益者,廖霖也将自身才能融入行业发展,为交通强省建设贡献自己一份力量。

人才推动科技创新与产业融合发展。据山西交通科学研究院集团有限公司总经理张军介绍,企业打通了与高校间的人才流通渠道,先后建设了1个院士工作站、2个博士后科研工作站,培养了1个交通行业重点创新团队和2个山西省重点创新团队,科研成果斐然。

据介绍,在去年年底通车的“县县通项目”汾石高速路上,道路中间护栏采用的就是公路UHPC护栏。银灰色的护栏蜿蜒前行,默默守护着高速公路的行车安全。

赵晓晋博士——

做公路数字化转型的推动者

山西省公路桥梁基础数据库、大件运输可通行性评价系统、高速公路智慧巡检系统……很难想象,这些都是一个桥梁博士带领团队研发的成果。从“土木人”转型为公路数字化的大力推动者,赵晓晋博士走过了8年拼搏路。

2017年,参与过港珠澳大桥等四座斜拉桥建设的赵晓晋回到山西老家,到交科院参加工作。作为山西交通行业引进的第一名桥梁博士,赵晓晋希望为山西桥梁行业做出自己的贡献。然而,山西公路以中小跨径桥梁为主,主跨352米的龙门黄河特大桥为省内最大跨度的桥梁。

面对“英雄无用武之地”困境,赵晓晋没有迷茫不前。他在承担起全省大件运输桥梁通行安全评估工作的同时,广泛调研,积极求变,认准了聚焦基础设施智慧管控的科研方向。

2019年,赵晓晋主持设计、委托研发的“山西省桥梁综合管控平台”上线;2020年,带领团队自主研发的“桥隧智慧管控平台”“桥易检App”“隧易检App”上线;2021年和2022年,“山西省公路桥梁档案库”“隧道基础数据库”陆续上线,全省16245座桥梁实现“一桥一档”管理,984条隧道实现“一隧一档”管理;2024年,“长大桥梁集群监测平台”完成部省对接……

聚焦智能管控领域,赵晓晋以第一完成人授权了9项发明专利,10项软件著作权;主持参与项目课题20余项,其中主持完成山西省自然科学基金1项,作为课题负责人参与山西省科技重大专项计划“揭榜挂帅”项目1项。

从委托研发到自主研发,从单枪匹马到十六人的研发团队,从内部使用到公共服务,从省内应用到省外转化,赵晓晋带领团队先后克服了合作团队、技术瓶颈、市场拓展等种种困难,推进了我省公路基础设施养护的数字化、标准化和智能化。

8年来,赵晓晋带领团队先后获得山西交控集团“优秀创新先进团队”、“科技创新优秀团队”等诸多荣誉,个人则摘得山西省科技进步奖三等奖,成为行业创新发展的领跑者。

从“车轮上的突破”到“系统级的革新”,作为深度数字化研究院院长的赵晓晋并非“一个人”在奋战,他的背后是山西交控集团“充分发挥企业创新主体作用,不断优化创新生态、激发人才活力,探索出了以人才支撑引领科技创新与产业创新深度融合新路径”的坚强的托举和支撑。

“我们大力实施人才强企战略,以人才引育留用为着力点,不断创新工作机制,创优人才发展环境,切实把人力资源优势转化为人才优势和发展优势,为企业高质量发展提供了坚强保障。”山西交控集团党委专职副书记、副董事长刘宏武说。

周冬冬博士——

让工业固废高值利用“焕新生”

5月7日,晨光初破,在占地200余亩、总投资5.75亿元的山西固废资源化利用交通科技园里,已是一片繁忙景象。辊碾机已在厂房内隆隆作响,球磨机筒体内,钢球高速旋转、碰撞,传送带载着粉磨后的细粉进入成品库。

随着这条年产20万吨高性能掺合料生产线的正式投产,在我省交通领域,以CFB灰渣为主要原料的固废资源化利用技术实现了重大突破,为工业固废的高值化利用开辟了新路径。

自2023年以来,周冬冬博士团队倾力打造了对标高校研发能力的高标准固废利用与低碳材料实验室。“实验室拥有12个功能室,常规检测设备80余台,同时购置了SEM、XRF、XRD、TGA等精密分析仪器,我们不仅能对固废产品进行宏观性能测试,还可探究固废利用过程中的微观机制。”周冬冬介绍,正是在这个实验室里,高性能掺合料、高品质橡胶沥青再生胶粒、低碳凝胶材料等创新产品相继诞生,实现了固废资源的“华丽转身”。

从生态构件到脱硫胶粉改性沥青,再到3D打印技术应用,交通科技园的创新成果层出不穷。在介绍园区特色产品镁基声屏障时,周冬冬表示,他将博士期间开发的镁基声屏障新材料引入科技园,建成了年产50万平方米的生产线,实现了学用结合、成果转化,也为博士论文画上了圆满的句号。

“该产品固废掺量可达50%以上,吸声性能完全满足《公路声屏障》标准。”周冬冬说,这项研发成果作为《煤基固废中锂铝战略资源高值利用的关键技术及应用》的重要组成部分荣获了2023年度山西省科技进步奖特等奖。

身为负责人,32岁的周冬冬主持着山西省基础研究计划1项,主导着2项集团重点项目,授权专利9项,其中国际发明专利1项。

作为企业精准引进的高层次人才,周冬冬目前担任山西路桥再生资源开发有限公司副总经理。他的科研轨迹始终与企业的发展脉搏同频共振。

“近年来,我们牢固树立‘引才为先,留用为本’理念,多措并举,确保人才引得进、留得住、用得好。”据山西路桥集团党委专职副书记、副董事长崔君毅介绍,企业通过做优薪酬激励、做好通道激励、做细培养激励、做强机会激励和做实成就激励等措施,完善激励机制,激发人才活力,取得了重要的科研突破,获得了显著的经济社会效益。

本报记者冷雪 实习生牛艺佳

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。