引进定向引根复壮技术、研发创新型专利立地环境改良技术、采用无损技术检测手段……

保护古树名木“绝活”多 科技助力“活文物”延寿

引进定向引根复壮技术、研发创新型专利立地环境改良技术、采用无损技术检测手段……

保护古树名木“绝活”多 科技助力“活文物”延寿

扫码看视频。 拍摄:薛建英郭添瑜 制作:张琪

我国古树名木共计508.19万株,山西有10万余株,分布在山川、田野之中。它们生长缓慢,饱经风霜,给人以苍劲古拙之感。这些古树名木衰弱怎么复壮?腐朽的树洞如何修复?树体如何加固?近日,山西晚报记者走进晋祠博物馆,跟着专业人士实地了解守护古树名木“长生不老”的“秘籍”。

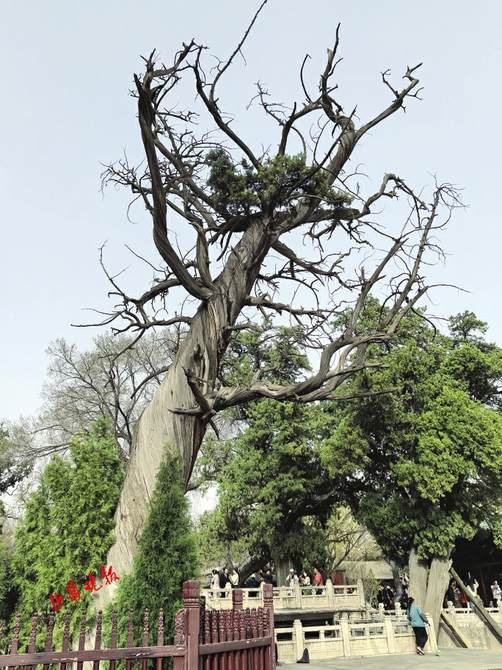

3000年周柏依然郁郁葱葱

3月25日,晋祠博物馆春意浓浓,游人如织。漫步其间,周柏、长龄柏、汉槐、北齐槐、隋槐、唐槐、楸树、将军杨、银杏树等古树名木随处可见。它们有的高耸入云,有的曲干虬枝,斑驳的树皮,记录着无数春夏秋冬的故事。“您仔细看,能否看出来哪个是支撑杆?哪个是真树干?”站在几棵油松前,晋祠博物馆工作人员刘心怡带山西晚报记者辨认树干的真伪。

原来,随着树体不断生长,枝干越来越粗壮,古树下垂或倾斜的部分就容易出现折断风险。为保护古树的树体,晋祠博物馆对因生长倾斜、过重、存在安全隐患的古树树体进行刚性支撑和艺术化处理,使支撑杆与周围环境融为一体,起到良好的支撑效果,景观效果也不错。

山西晚报记者看到,这些形态逼真的支撑杆采用水泥为材料,工作人员在上面制作了些许树干纹理,再把颜色涂成灰色或深灰色,达到以假乱真的效果。远远望去,它们与树干合为一体,不仔细辨认,分不出真假来。

晋祠现存古树名木122株,其中千年以上古树29株,西周周柏、东周长龄柏、汉槐、北齐雀巢槐、隋槐、唐槐、明银杏等各个历史时期的古树汇集于这座千年皇家园林,是太原种类最多的古树群,尤以周柏等古树填补了晋祠宋代之前实物例证的空白。

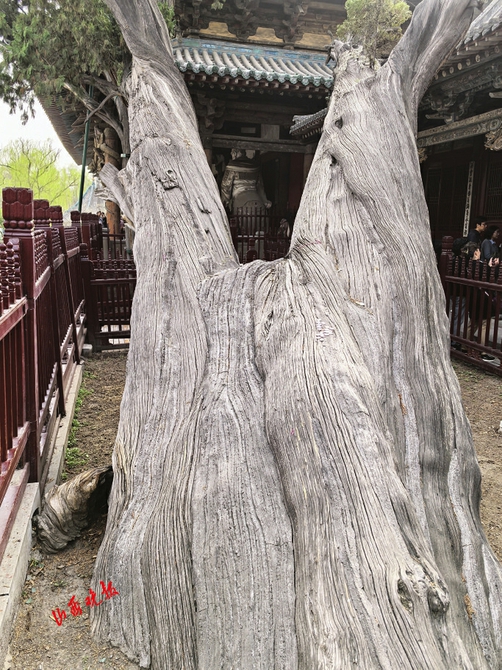

周朝柏树是晋祠最古老的树,属于国家级珍稀古树,被划为国家一级古树,也被评为全国双百古树之最美侧柏,树龄3000年,是专家用碳14断代法测定出来的。它生长在圣母殿北侧,枝干舒张曲屈,郁郁葱葱,树影扶疏,形若游龙侧卧,风采非凡,悠然自得,号称晋祠“三绝”之一。周柏原来有左右两株。“左柏右柏幽影寒,客子徘徊于其间。右柏左柏幽影淡,客子歌罢高云散。”傅山之子傅眉的《古柏歌》描述了双柏共存时的景象。“历经千年沧桑,周柏的树体已腐朽,树干上也出现了空洞。我们需要先清理掉腐烂部分,再进行杀菌杀虫的药物处理,最后进行树洞修补并艺术化处理,达到两者融为一体的目的。”在刘心怡的介绍下,山西晚报记者发现有着3000年树龄的周柏,其空洞早已不见了踪影。

如今,周柏能依然郁郁葱葱,得益于晋祠博物馆引进的定向引根复壮技术、立地环境改良技术等。刘心怡说,根是古树枝繁叶茂的根本。该馆对周柏实施了创新型专利立地环境改良技术,引进了专利定向引根复壮技术。其中定向引根复壮技术就是在周柏的根系末端设置定向引根复壮沟,填充专业的营养基质,将根系定向引导到复壮沟内,使根向下、向外快速生长、多生吸收根,恢复根系应有的功能,从根本上恢复古树的生长。此举有效扩大了根系的生长空间,推动了周柏的复苏,延续了古柏的绿色生机。这项技术在我国可以说是独一无二的。

古树名木保护随处可见

在晋祠博物馆,随时随地都能寻觅到古树名木保护的痕迹。“除了引进定向引根复壮技术,我们还研发了创新型专利立地环境改良技术,将石砖换成了木地板。你看,是不是感觉这里的古树生长环境很舒畅。”一走进古朴的晋溪书院,新铺设的崭新木地板让人眼前一亮。刘心怡说,晋祠博物馆里的许多古树树下的地面为覆盖石砖的硬质地面,经过游客的反复踩踏,导致土壤板结,影响根部营养吸收。

为此,晋祠博物馆拆除硬质铺装,更换杂土,将侧柏周围30厘米—60厘米深的土壤更换为复壮基质土。同时,采用镂空技术,设置刚性骨架,安装木质地板,设置通水透气装置渗水井、排水系统及观察口,改善了侧柏根系的生长环境。

在奉圣寺的一隅,一株高大挺拔的楸树倚墙而立,灰褐色的树皮裸露在外。树下放置着“古树名木志牌”,清晰记载着:楸树,紫葳科,树龄1300年,特级保护。树干上有一条明显的修复痕迹。

刘心怡介绍,这棵上千年的楸树,生理机能逐渐衰退,抵抗力下降,在病虫害的侵袭下,出现树干腐烂。晋祠博物馆采取开放式的树洞修补方式,将裸露的地方防腐处理后,杀虫杀菌,最后涂上一层植物桐油,保持裸露的状态。此处理方法可以帮助楸树的树皮慢慢愈合,恢复到原来的模样。

在晋祠博物馆,还有多种古树名木的保护措施。该馆针对千年古树,采用无损技术检测手段、雷达探测装置,扫描古树树洞和根系,根据扫描和土壤检测的结果,科学制定专属的古树名木保护复壮方案。

根系是植物吸收水分和养分的重要器官,具有较强的可塑性,对土壤生态环境的变化非常敏感。晋祠博物馆引进根际增氧技术,将新鲜空气直接引入深层土壤,满足根系对氧气的需求,保证土壤有效通风,提高深层土壤空间的利用率,实现快速、深层引根的效果,促进根系生长。

双条杉天牛、柏肤小蠹、双棘长蠹、楸螟等隐蔽性害虫,对古树危害严重。它们发生快、危险性大、不易察觉、危害不可逆,一旦在生长活力下降的古树上发生,会加速古树名木的长势迅速下降。该馆根据害虫的发生特点,提前研判,预先准备,及时采取针对性的治疗措施,为建立人与自然和谐的生态晋祠打下良好基础。

该馆还利用PICUS弹性波树木断层画像诊断装置和TRU树木雷达等无损检测技术方法,对千年古树的树干空腐情况及根系分布情况进行检测,为后期古树保护复壮工作提供数据支持。

近年来,为守护这些“绿色国宝”,晋祠博物馆坚持全面保护、科学养护、依法管理的原则,制订了《晋祠博物馆古树名木保护规划》,对古树名木开展持续的调查、登记、建档等工作,确保馆内122株古树名木周周有记录,月月有汇总。同时,对古树开展修补树洞、立柱支撑、引根复壮等措施,摸索出一系列适合古树保护的新技术和新措施。目前,晋祠博物馆古树保护率达到100%,复壮率达85%。晋祠博物馆也被授予“山西省古树名木保护科研示范基地”。

“古树医生”眼里的古树名木

古树名木的保护,离不开高科技的支撑。3月27日,国家林草乡土专家、高级园林工程师段屹东手持一款树木针刺分析仪介绍,这款便携式数字型木材阻抗定仪,采用先进的木材阻抗测量技术,可以分析不同种类木材的腐朽情况。它利用一个直径1毫米的钻针,在通电情况下,均匀用力,使小钻针穿入木材内部,最深可达1米。树木针刺分析仪能快速检测木质建筑、活立木或木材等内部腐朽、虫蛀、空洞的情况,利用木材抗阻产生的树木波形数据,来检测古树名木的年轮信息及树龄。

段屹东,从事古树名木保护多年,参与了我省上千棵古树名木的抢救复壮、古树移植等工作,被大家称为“古树医生”。其研发的古树保护产品,如仿真柔性树皮、引根促根复壮通气管、古树名木防雷装置、远程实时监测装置等均获得国家新型实用专利。“古树不会说话,观察古树,就是和它交流沟通。”段屹东依稀记得,2019年,全国绿化委员会办公室在山西、江苏、安徽等7省份开展全国古树名木抢救复壮第一批试点工作,山西筛选了20棵濒危一级古树,实行“一树一策”专项抢救性保护,太原市杏花岭区谷旦村的古槐就是其中之一。

当时,上千年的古槐树势衰弱,属濒危状态。“老寿星”的树体中空,树体开裂,枝干产生大量腐生树洞,导致主枝劈裂,树体病虫害危害,树冠发芽迟缓,寿命受到严重威胁。

段屹东和古树名木专家经过会诊,制定出科学的“一树一策”抢救复壮保护技术方案。他们通过破除硬化铺装地面,铺设复壮基质和设置矩阵复壮通气管,改善古槐生存环境;对树体采取枯病枝修剪、腐朽树洞清理和防腐等树体修复措施,并为古槐安装围栏、仿真支撑和避雷、远程实时生长因子监测等保护设施,避免树体再次受到损害。在精准的水肥管理和精心养护下,古槐终于枝繁叶茂,恢复健康。

2021年太原市第三次古树普查结果显示,全市共有古树名木9806株,古树后备资源208株。全市散生古树种,三级古树3517株,二级古树756株,一级古树457株。太原市代表性的古树名木有:尖草坪区马头水村的油松王、天龙山圣寿寺的蟠龙松、阳曲县泥屯镇龙泉村三藏寺的油松群、晋祠博物馆的周柏、万柏林区东社街道王家庄村古槐公园的周槐、晋源区明马村仙居园白云寺的汉槐等。

段屹东相信,在他们的精心呵护下,古树的生命周期一定会延长,长势也越来越旺盛。

山西古树名木109732株全国排名12

山西是中华文明的重要发祥地之一,保存了丰富的古树名木资源。古树名木作为唯一有生命的文物,记录了山西博大精深的人文发展史、生态变迁史和文化传承史。

2022年国家林草局公布的第二次全国古树名木资源普查结果显示,我国普查范围内现有古树名木508.19万株,包括散生122.13万株、群状386.06万株。山西省有109732株,全国排名第12位。其中,古树群256处86157株(含814株同时列入散生古树)、散生古树24389株(包括一级古树4975株、二级古树4836株、三级古树14533株、名木209株,其中164株既是古树也是名木),树龄1000年以上的古树有1278株。

树龄最大的为永济市虞乡镇的两株麻栎,已有4200年之久;其次是盐湖区舜帝陵的两株侧柏、芮城县禹王庙侧柏、洪洞县女娲庙侧柏和泽州县南村镇银杏等5株古树,估测为4000年;原平市扶苏庙前两株龙凤楸分别为2000年和1320年。我省古树名木数量最多的是侧柏、国槐、油松等乡土树种。

近年来,我省采取多种方式保护古树名木。在拓宽古树名木保护渠道方面,我省年均对全省450多株一级古树和名木及其生境,按照“一树一策”进行针对性保护修复。指导太原市完成全市散生古树名木的责任制保护,每年按照1200元/株为9728株古树名木“上户投保”;晋城市对城区、高平市、阳城县、沁水县散生古树名木提供保险救护保障;吕梁市颁布实施《古树名木保护条例》,每年按照1000元/株投资标准,对全市一级古树和名木开展保护。

加强古树名木科研攻关。2023年,省林草局、省绿委办授予晋祠博物馆“古树名木保护科研示范基地”,指导晋祠博物馆建立“古树名木保护科研实验室”,为古树名木科研示范基地、实验室提供培养专业技术力量支持。2024年,指导晋祠博物馆参与林草重点项目研发,重点开展古树繁殖与保护技术研究。

推动古树名木保护专项执法。从2022年开始,省林草局连续3年会同省公安厅、省住建厅,在全省范围内组织开展打击破坏古树名木违法犯罪活动“春风”专项整治行动,抓获犯罪嫌疑人17名,有效遏制了破坏古树名木资源违法犯罪行为。

参展“选美”,展古树风采。2018年,在全国开展的“寻找中国最美古树”遴选活动中,评选出85株(每个树种一棵)中国最美古树,我省泽州县柳树口镇的黄栌、原平市大岭乡的楸树、永济市虞乡镇的麻栎、和顺县青城镇的元宝枫和沁水县中村镇的紫丁香等5株古树入选。2023年,在“全国100株最美古树和100个最美古树群”推选宣传活动中,我省霍州市李曹镇的油松、白皮松,介休市绵山镇的侧柏,太原市晋祠博物馆的周柏,小店区狄仁杰文化公园内狄母手植槐、灵石县南关镇周槐和稷山县板枣古树群、五台山风景区镇海寺油松古树群、交城县卦山侧柏古树群等6株古树、3个古树群入选。

汇编典册,深挖古树历史文化。2022年,全国绿化委员会办公室组织编印《古树名木画册》,收录了我省灵空山“九杆旗”油松、芮城县大王镇银杏、永济市麻栎、泽州县黄栌、和顺县五角枫、沁水县紫丁香、古县牡丹、原平市楸树等8株古树,展示了我省古树名木的悠久文化、美丽乡愁和沧桑历史。

山西省林业和草原局生态保护修复处(省绿化委员会办公室)二级调研员徐忠义表示,《条例》的出台和施行,为古树名木保护工作提供了法治保障。下一步,我省将坚持保护第一,积极谋划出台山西古树名木保护管理办法,优化完善古树名木智慧管理系统信息数据,动态管理古树名木资源,逐步实现古树名木落地上图全覆盖,助推林草事业高质量发展。

山西晚报记者 薛建英 实习生 郭添瑜

小贴士

这些“老伙计”岁数可不小

古树名木是十分重要的物种资源、景观资源和生态资源。我国有哪些古树名木?一起来了解下。

千年茶林香飘万里

云南是我国植物种类最多的省份,古树名木资源丰富,据云南省古树普查统计,目前,云南省有古树名木103.8万株,位居全国首位。

景迈山凭借着总计2.8万亩古茶林,在成为全球首个茶主题世界文化遗产之后,也被列入亚洲遗产可持续发展优秀案例。在这里,林茶共生、人地和谐的独特文化景观已经延续了千年。而迄今发现的全球最古老的野生茶树(2700多岁),早在春秋时期就扎根云南了。

普洱景迈山古茶林位于云南澜沧拉祜族自治县,这里有5片规模宏大、保存完好的古茶林,其中分布着9个传统村落。这片郁郁葱葱的山林是一个巨大而精密的生态系统,所有树木以及生长其间的动物、微生物,都是有机体的组成部分。

当地有一棵相传树龄上千年的大榕树,又被称为“蜂王树”,树上有70多个巨大的蜂巢。每到茶花盛开的季节,蜂巢里的野蜂便成为授粉使者,在古茶林里穿梭。年复一年,促进了茶树的健康成长,令古茶叶的品质不断进化。

在相互竞争又相互依赖的生态智慧下,不过多进行人工干预,以免破坏自然的平衡,是村民与古茶树之间的默契。在这里,村民爱茶,90%以上的劳动力都以茶为生,守护着祖先留下来的茶林。

为保护世界遗产的原生性,景迈山古茶林没有把进山的道路修成柏油路,还维持着以前的弹石路。

“老寿星”至今硕果累累

近年来,我国古树名木保护取得积极进展。种植、发芽、长出枝叶、结出果实……所有的枝繁叶茂,都源于坚韧的初心。500多岁古香榧树年产400多斤青果

香榧是我国特有的珍稀干果,被称为“两代同树”(即,每年5至9月都同时有一年果、两年果在树上生长发育),口味宜人却不易采摘。在浙江绍兴,500多岁的古树上两代果同时长在枝头,只有一颗颗地手工采摘,才能避免伤害幼果,从而不影响来年的产量。两株“栗树王”年龄超700岁

你见过700岁的板栗树吗?在河北宽城,每个村镇几乎都有像“栗树王”这样的古树。据统计,宽城境内百年以上的古栗树达45000余株!如此规模和密度的古栗树群,在全球范围均属罕见。940多岁古树一年产2000多斤荔枝

在福建莆田,有一棵940多岁的荔枝树。北宋时期,莆田的徐铎考中状元后种下了这棵树,因此它也被称为“状元红”。如今,这棵树的树冠覆盖面积能达1亩,最高年产荔枝量仍能达1200多公斤!全国90%以上的百岁桂花树都在咸宁

湖北咸宁有“香城泉都”之称,种植桂花树的历史最早可以追溯到战国时期。如今,咸宁百年以上古桂花树的数量,占全国总数的90%以上。每年桂花开放时,清甜的香气随风飘散,渗透至城市的每一个角落。

千百年来,古树名木见证着中华文明的薪火相传,是中华民族不可或缺的历史坐标、文化基因。在浪漫的春光里,让我们一起守护这份绿意盎然。

来源:央视一套微信公众号

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。