5年培养600名文物全科人才——

【深度透视】“人才定制”留住基层文保根脉

5年培养600名文物全科人才——

【深度透视】“人才定制”留住基层文保根脉

在考古发掘现场。

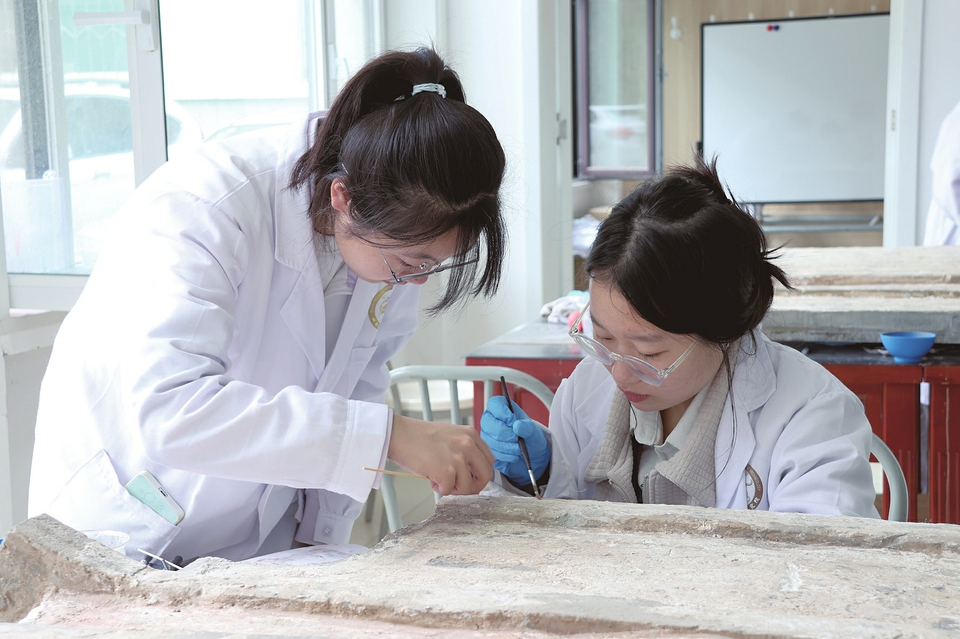

学习文物修复技术。

为游客讲解文物知识。

参与第四次全国文物普查工作。

山西,这片底蕴深厚的表里山河,文物古迹星罗棋布。全省拥有5万余处不可移动文物,其中古建筑约2.8万处,全国重点文物保护单位达531处,数量居全国之首。然而,基层文保领域长期面临人才总量短缺、专业人员匮乏的严峻困境,极大地制约了文物保护工作的深入开展。

为破解这一难题,2022年5月,省文物局借鉴本省公费农科生定向培养政策,携手省委编办、省教育厅、省财政厅、省人社厅等部门,共同出台《文物全科人才免费定向培养实施办法》。同年,文物全科人才培养计划正式启动,连续5年面向全省117个县(市、区)定向培养600名文物全科人才。

“文物全科人才,是山西紧密结合基层文物工作实际需求,依托本科院校进行系统培养,使其全面掌握考古、文物建筑、博物馆三大领域专业知识,最终定向输送至县(市、区)及以下文物保护事业单位的专业技术人才。”省文物局局长刘润民介绍,“5年培养600名文物全科人才,他们将为山西未来30年的基层文物保护工作提供强有力支撑。”

这种基层文保人才的创新培养方式,在全国走到了前列。

政策赋能

免费培养带编入岗

“缺人。”运城市新绛县文物保护中心主任杨英杰直言,“老一辈逐渐退休,年轻的专业人才选择回到基层工作的不多,人员数量少、专业知识缺乏是县(市、区)一级文物保护单位普遍面临的困境。”

2021年10月,山西遭遇大规模持续强降雨,汾河下游新绛段发生决口,县里组织居民连夜撤离。从暴雨来临那一刻起,尽管新绛县文保人第一时间冲在文保一线,不是身兼多职、日夜巡护,就是冒雨抢险、蹚水作业,中心14名工作人员面对广布全县山野乡村的725处古建筑,仍然心有余而力不足。

“太少的人承担了太多的工作。”交城县文物保护所所长张学斌有同样的心声。他告诉记者,现在全所在编人员7人,负责全县313处文物点的文保工作。这7人年龄都在45岁以上,人员年龄偏大,且文化素养、专业知识相对缺乏。

针对行业面临的人才需求问题,2022年,山西出台《文物全科人才免费定向培养实施办法》,提出用5年时间为县(市、区)及以下文物保护事业单位共计培养600名文物全科人才,重点向省内文物资源丰富的地区倾斜。

“通过实习、实操,使考古方向的学生会发掘遗址、墓葬,编写发掘简报;文物建筑方向的学生,要掌握建筑测绘、制定修缮方案;博物馆方向的学生能编写陈列大纲、布置简单的展览,毕业后能胜任相关基层文博单位的工作。”省文物局人事教育处处长刘刚介绍说。

山西大学2023级文物全科生李姝锦在入学前就已“敲定”了工作岗位。去年暑假,她提前进入工作状态,在家乡四处奔走,实地开展文物调查。毕业后,李姝锦可获得事业编制,而守护这些文物,将成为她的“责任田”。

像李姝锦一样,山西大学在校的232名文物全科生,全部参加了山西省第四次不可移动全国文物普查工作。一群年轻的大学生即将植根家乡,肩负起文物保护与考古工作的使命。

“你于历史的幽微处追溯往昔,在遗迹的脉络中洞察真相,将青春无私奉献给这片文化厚土,以智慧与汗水呵护文明的熠熠华光,这无疑是人生至高无上的荣耀。”这般激情澎湃的话语,在王梓轩心底播下了热爱考古的种子,让他对神秘而厚重的考古领域心驰神往。

起初,面对考古这一“冷门专业”,王梓轩对未来满心忧虑,陷入了深深的迷茫。直到2022年,山西省重磅推出文物全科人才免费定向培养政策,如同一束强光,照亮了前行的道路,让他毅然决然地踏上了考古求学之路。

王梓轩迈进了山西大学考古文博学院的大门,光荣地成为首批文物全科专业的新生。与普通大学生不同,他享受着全方位的政策优待:在校期间学费、住宿费、教材费、实习费全免,每年还能领取1000元的生活补助。更令人安心的是,四年学业结束后,他将依据协议,直接进入大同市平城区文物部门工作,获得事业编制。

“没有了后顾之忧,全身心地投入到学习中就是我唯一的选择。”王梓轩满是喜悦与憧憬地说。

山西大学考古文博学院副院长陈小三介绍,山西大学1978年开始招收考古学专业学生,是全国最早开展考古学本科教育的高校之一。为吸引优质生源,学校将文物全科人才专业纳入一本批次招生。去年招生进展非常顺利,今年计划招收106人。

据了解,山西省免费定向培养文物全科人才的举措,在全国尚属首例,在全省更是首创。定向培养计划能够为县一级的文物保护单位输送一批文物保护人才,但如何将这些人才留下来,则是每一个层级要持续解决的问题。

实操立本

构建全科培育新范式

2023年4月,王梓轩和同学们一同前往临汾市尧都区工地、临汾市博物馆、陶寺遗址、运城市芮城县坡头遗址考古工地、运城博物馆等地,开启参观学习之旅。在坡头遗址,他第一次看见了正在进行发掘工作的考古现场。

在实习报告里,王梓轩细致地描绘道:“在一个探方中,完整的陶器正逐渐露出真容,我清晰地看到一个陶罐,还有下半部分仍掩埋在土中的尖底瓶。老师叮嘱我们,后续发掘过程中,务必保留陶器出土时的原始形态,及时拍照记录,不放过任何一个细节……”

“从先民运用泥条圈筑法制作的粗糙陶器,到借助轮盘制作的精美陶器,我深深折服于他们的智慧。在漫长岁月里,他们凭借双手,让泥土化为实用又具美感的器具,这是何等了不起的创造。”王梓轩感慨万千。

课堂上,王梓轩亲自体验了泥条圈筑法、轮制法制作陶器的过程。一次次尝试、一次次失败,他深深感悟到制作陶器需要的细致耐心,既要时刻把控泥的湿润度,又要精准掌握手部力度。

注重实操性,是文物全科人才培养的关键与突出特色。山西大学考古文博学院副院长王小娟介绍,在文物全科人才4年的培养进程中,两年半侧重于理论学习,一年半则着重开展实践教学。学院计划将大部分专业课程安排在大一、大二阶段,大三时学生们将迎来一整年的实践课程。

“我们期望通过丰富的实践教学,助力学生快速成长,使其能够胜任基层文保工作。一旦发现壁画脱落、古建倾斜、木构件劈裂等状况,他们至少能迅速判断问题所在,并知晓该向哪些部门、哪些专家求助。”王小娟说。

在培养方案的制定上,既注重全面性,又凸显山西特色。文物全科人才培养方案由山西大学与山西省文物局共同研讨制定,单独编班教学。课程设置涵盖专业基础课程、文史哲通识课程,还有针对特定领域的精深课程,以及充分体现山西文物特色的课程。

山西大学还与省内多家文物保护单位、博物馆建立了长期合作关系,为学生提供了丰富多样的实践基地。在晋祠博物馆,学生们参与到古建筑的日常维护与监测工作中,学习如何运用现代科技手段对古建筑进行保护。在云冈石窟,他们跟随专业人员进行壁画修复的实践操作,了解不同材质壁画的修复方法和技巧。

“山西作为古建大省,我们精心挑选了几门与古建筑紧密相关的重要课程,并从社会上聘请实践经验丰富的教师授课,期望通过丰富多元的课程,为学生筑牢专业根基。”王小娟表示,除专业知识传授外,更重要的是培育学生对文物事业的热爱与敬畏之心,唯有如此,他们未来才能全身心投入文物保护工作,将这份事业做好做精。

为了让学生对未来的工作环境有更清晰的认知,山西大学还会定期邀请基层文物工作者走进校园,举办座谈会和经验分享会。曾经在吕梁市临县从事多年文物保护工作的张建文,在分享会上讲述了自己在保护一座古老庙宇时所面临的挑战。庙宇的木质结构因年代久远出现腐朽,面临坍塌风险。由于当地缺乏专业技术人员,他只能一边查阅大量资料,一边向省内外专家请教,历经数月才制定出可行的修复方案。

“当时要是有专业的人才在,我们就会少走很多弯路,保护工作也能开展得更及时、更有效。”张建文的话让学生们深刻认识到自己肩负的责任。

携手共进

凝聚人才孵化强合力

文物全科人才的培养,绝非仅靠山西大学与山西省文物局的努力,而是一场汇聚政府、高校、科研机构与社会各界力量的协同攻坚战。

为确保文物全科专业教学质量达到一流水平,省教育厅组织资深教育专家与文物领域学者,对课程体系进行反复研讨、严格审核与精心优化,不仅保证了基础理论知识传授的系统性,还着重强化了实践技能培养的针对性,实现两者有机融合。例如,定期协调组织跨校学术交流活动,邀请不同高校的知名教授举办前沿讲座,分享最新研究成果与学术观点。山西师范大学的历史文化专家曾受邀到校,为学生深入解读山西地域文化在不同历史时期的演变,让学生对本土文化有了更全面深刻的认知。

在资金保障方面,省财政厅扮演着坚实后盾角色。除全额承担学生在校期间的学费、住宿费、教材费等常规开销,还特别设立文物全科人才培养专项基金。这笔专项基金主要用于支持实践教学基地建设的提档升级,购置先进的文物检测、修复与研究设备。例如,为满足文物数字化保护需求,专项基金拨款为山西大学配备了高精度三维激光扫描仪,用于对重要古建筑进行全方位数字化存档,为后续的保护与修复提供精确数据支持。同时,基金还为品学兼优的学生提供奖学金,激励更多优秀学子投身文物保护事业,在校园内营造出浓厚的学习竞争氛围。

科技部门也积极投身其中,为人才培养注入强大科技动力。省科技厅大力推动科研机构与山西大学开展深度合作,联合开展一系列文物保护相关科研项目。学生们有幸参与到这些前沿科研项目中,接触并掌握最先进的文物保护技术。在与省考古研究院合作的一项课题中,学生们运用分子生物学技术,对出土文物的材质成分进行科学分析,从而为文物的保存环境调控与修复材料选择提供科学依据。在另一项与高校联合的研究中,学生们借助地理信息系统(GIS)技术,对古遗址的分布规律与周边环境关系展开研究,为遗址的整体保护规划提供新思路。

此外,社会力量踊跃参与到文物全科人才培养的事业中。众多文化企业凭借自身专业优势,与山西大学共建实习基地。太原市一家专注于文化遗产数字化的高新技术企业,为学生提供了参与实际项目的宝贵机会。在企业实习期间,学生们熟练掌握了数字化建模、虚拟现实展示等前沿技术在文物保护中的应用,将课堂所学理论知识转化为实际操作能力。一些热爱文物保护的慈善人士及社会组织,纷纷慷慨解囊设立助学金,帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业。山西本土的一个文化保护基金会,每年资助数十名文物全科专业学生,确保他们不会因经济原因而中断学业,让他们安心学习。

正是各方紧密协作、资源共享,为文物全科人才的成长铺就了一条宽广且坚实的道路,构建起了全方位、多层次的人才培养体系。

青春接力

让基层文保后继有人

“我痴迷于古建筑独有的历史韵味,盼望着毕业后能为家乡文物保护贡献自己的一份力量。”谈及大学毕业后返乡工作,运城市万荣县的李静怡满怀热忱地说。

19岁的李静怡家毗邻全国重点文物保护单位飞云楼。自幼她便常跟着父亲游览名胜古迹,对家乡的文物不仅了如指掌,更在心底种下了守护它们的强烈责任感。

文物全科专业的学生们怀揣着浓浓的桑梓情怀,都渴望毕业后回馈家乡。而基层文物部门同样翘首以盼,期待他们学成归来。

去年,临汾市霍州市有2名学生考入文物全科专业。霍州市文化和旅游局局长马四玲对这两位未来的同事充满期待:“这两名学生的加入,必将为我们注入新的活力。”

“别小看这一两名专业人才,他们能发挥的带动作用超乎想象。”孝义市文化和旅游局党总支副书记田世升在文物部门深耕20多年,深知人才的重要性。他坦言,目前局里负责文物工作的团队虽有十七八位成员,但在文物保护专业人才培养方面亟待加强,现有人员中具备相关学科背景的同事比例有待进一步提升。

有专家预测,若5年内培养的600名文物全科人才能够稳定扎根基层,将为山西未来30年的基层文物保护工作提供坚实有力的保障。

近期,山西省文物局、山西大学报送的“考古学(文物全科)人才培养让基层文保后继有人”项目,成功入选国家文物局文物事业高质量发展十佳案例。这不仅是对山西文物全科人才培养工作的高度认可,更为全国其他地区提供了宝贵的借鉴范例。

如今,走在山西大学的校园里,时常能看到文物全科专业的学生们围坐在一起,热烈讨论着考古发掘的最新成果,或是交流在古建筑测绘实践中的心得体会。他们的眼中闪烁着对未来的憧憬与期待,仿佛看到自己未来在三晋大地的各个角落,守护着那些珍贵的历史遗迹。

在山西大学的实验室里,学生们在老师的指导下,认真研究文物的材质、年代,尝试运用先进的科学技术对文物进行分析和保护。从古老的青铜器到精美的瓷器,从珍贵的书画到神秘的竹简,每一件文物都承载着厚重的历史,而这些学生正努力成为它们最忠诚的守护者。

随着时间的推移,这些文物全科人才将逐渐成长为山西基层文物保护工作的中坚力量。他们将用自己所学,为那些历经岁月沧桑的文物古迹注入新的生机与活力,让三晋大地的历史文化遗产在新时代绽放出更加绚烂的光彩。

本报记者王荔

本版图片由本报通讯员摄

本版责编:赵欢

版式:刘铁军 路彦青

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。